【现代书论】赵之谦著述考

来源:浙江省书法家协会 发布时间:2015/9/11 19:54:18

戴家妙

本文为《赵之谦集》前言,原书由浙江古籍出版社出版

赵之谦(1829-1884),初字益甫,号冷君。后改字撝叔,号铁三、憨寮。同治元年(1862)后,又号悲盦、无闷,斋号为二金蝶堂、苦兼室。浙江会稽(今绍兴)人。自幼读书习字,博闻强识。道光二十八年(1849),补为博士弟子员。咸丰九年(1859)举于乡,中举人。参加过四次会试,皆未中。44岁时,以国史馆謄录议叙知县身份主持编修了《江西通志》,后历任鄱阳、奉新、南城知县,卒于任上。他是清季一位杰出的具有全面修养且都有开创之功的书画家、篆刻家,对后世影响深远。同时,他还是一位著名的学者,一生致力著述,于经学、史学、词章、金石学等,都有卓越的成就,惜成稿者仅居其半。

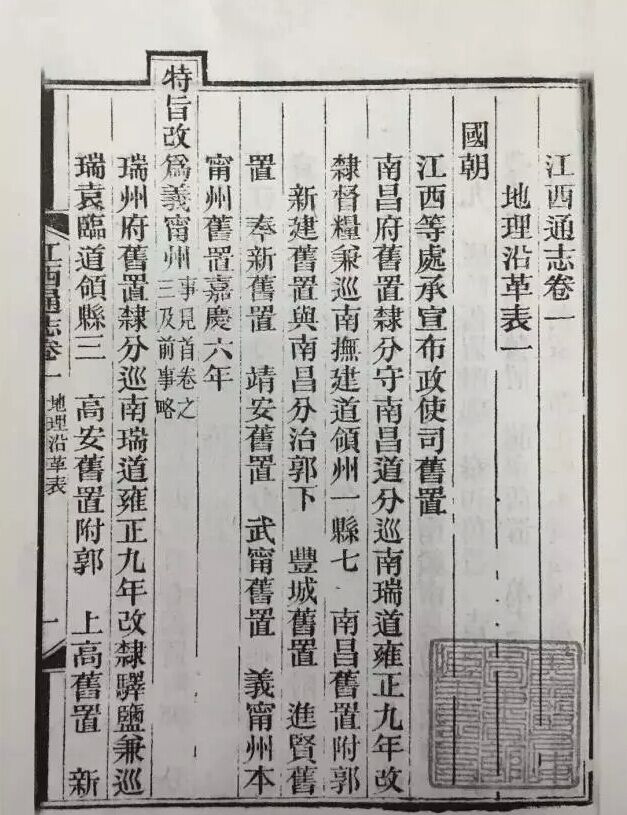

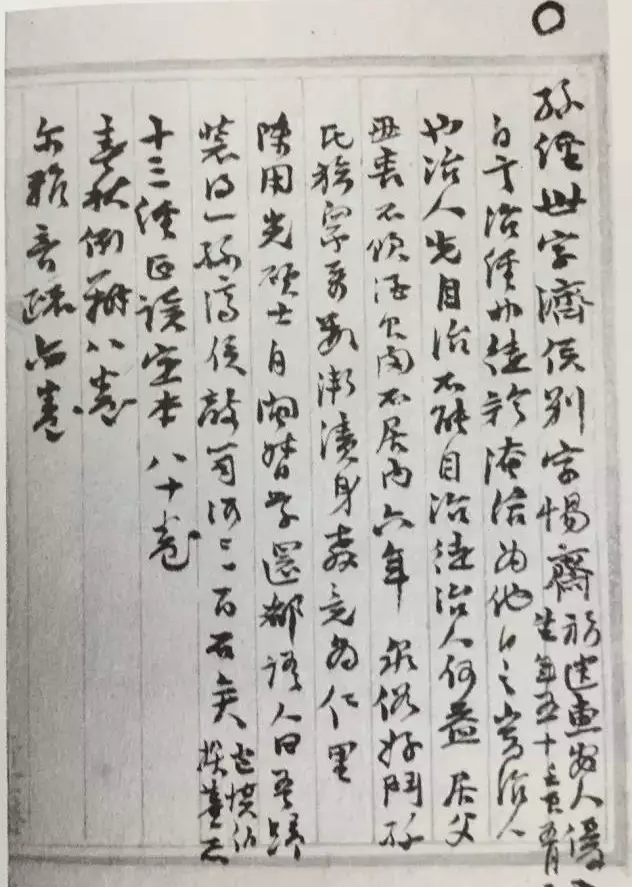

赵之谦纂光绪《江西通志》书影

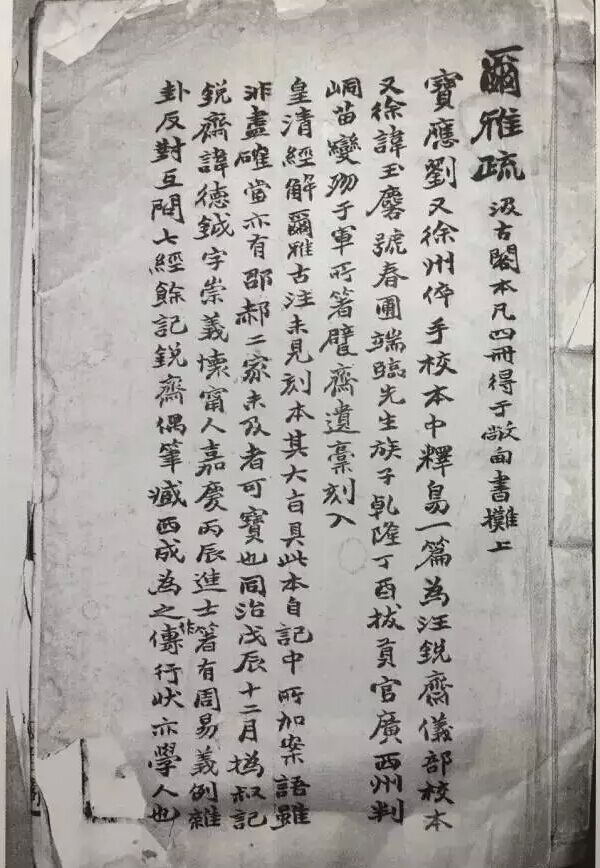

据其子赵寿佺在《皇清诰授奉政大夫晋封朝议大夫同知衔江西议叙知县先考撝叔府君行略》(以下简称《府君行略》)中所述:“著《国朝汉学师承续记》未成,其成者《六朝别字记》一卷、《悲盦居士诗賸》一卷,为府君自定之本。《悲盫居士文存》一卷,《四書文》一卷,不孝壽佺所輯。《補寰宇訪碑錄》四卷,同治初刻於京師,尋以所采未備棄之。校刻之本,則有新化鄒氏漢勳《斅蓺齋遺書》如干卷,德清戴氏望《謫麐堂集》如干卷,《仰視千七百二十九鶴齋叢書》如干卷,內《勇卢閒詰》、《英吉利廣東入城始末》、《張忠烈公年譜》三種,則府君所自撰也。又《江西通志》《凡例》、《選舉表》、《經政》《前事》二略,全出府君之手。自餘箸述,或遭兵燹,或散播遷,其所獲存者止於此,不能盡府君學問十分之一,嗚呼痛哉!”其中,《英吉利廣東入城始末》光绪六年刻于《仰视千七百二十九鹤斋丛书》,作者署名为“七絃河上钓叟记”。该书原本为《华廷杰日记》,不知赵寿佺据何而言为其父自撰。大概赵寿佺十一岁始过继给赵之谦为子,“于府君四十以前事未能深悉(《府君行略》)”,致有此误。

除上述所言著作外,赵之谦在《章安杂说》里还曾提到:“余尝有续《经世文编》之志,频年奔走,未暇作,姑录其目以备择。”又在致江湜信札中提到:“撰《补访碑录》、《铜佛记》皆垂成,明秋当有刷本。”现《铜佛记》稿本下落不明,恐已佚。又在致魏锡曾信中提到:“弟从前作《见意书》及《称举通释》两种,近竟不能再作,深悔当时虚心。……《金石萃编刊误》,弟从前曾有十余纸稿本。然作之非易,必得全有王氏所录之本乃可。”《称举通释》残本现藏上海图书馆,而《见意书》与《金石萃编刊误》二稿未见传本。又在致孙憙信中提到:“拙著《说柁》,山东友人有愿任刻资者,奈无暇写出,将来或寄印本奉览也。”《说柁》亦未见传本。在致潘伯寅信中提到:“将来当尽心撰《藏书记》也。”赵之谦富藏书,目前散落在各大图书馆的善本中亦多见,或题跋,或手校,或钤印,朱墨烂然,可知他确曾有撰《二金蝶堂藏书记》之宏愿,惜未见成稿。

上海图书馆藏赵之谦批校本《尔雅疏》书影

概括地讲,造成这一状况的原因可分三个方面:

一是赵之谦言:“辛酉難後,身外物一空”(见《銅鼓書堂集古印譜記》) 。辛酉即咸丰十一年(1861),这一年他避难温州、福州,老家绍兴遭到太平天国军的进攻,家破人亡,之前的诗文稿全毁在战火中。他在《书江弢尗伏敔堂诗录後》中说:“积稿已数十册,留于家……今当无剩字”。

二是他一生坎坷,流离颠沛,仕途不顺,终以县令,为生计所困,郁郁不得志。他于同治二年,远赴京师,立志中进士,但事总与愿违,四试皆落第,最后通过捐纳而于同治十一年以国史馆謄录议叙知县分发江西。先是在《江西通志》局负责主编《通志》,前后凡七年。后移任鄱阳、奉新、南城知县,死于江西南城任上。其中艰辛,可想而知。加之他“三十三岁前屡作屡弃”(见《书江弢尗伏敔堂诗录後》),一些文字未能最终成稿。

三是他的一生才华全面,使得他的精力分散,虽曾埋身金石,潜心经学,但不能像清代其他学者那样能集中精力著述。加之,他才高气傲,不肯被文字所束缚,书、画、印等方面的声名完全掩盖了他在学术上的光芒。他在魏锡曾辑《二金蝶堂印谱序》中言:“稼孙竟半载心力,为我集印稿、抄诗、搜散弃文字,比于掩骼埋胔,意则厚矣。然令我一生刻印、赋诗、学文字,固天所以活我,而于我父母生我之意大悖矣。”又言:“读书三十年,既不能弋取科第,复不能自求表见,为天地虚生此人,无伤也;为父母虚生此身,大不孝也。”在事功与文字之间,其内心是很痛苦的。《书扬州吴让之印稿》中讲了这么一段话,最能代表他的性格了,迻录如下:

“少日師赤沈先生,同學者有何自芸,力學詩,始學明七子,既而宋、元,既而唐,進而晉,又進而漢魏。其言以三百篇為準,窮年纍月,為之不已,得句自珍重,遇人必長吟。余時不喜為詩,數年不一作,偶有作,信手塗抹,成數十百言,若莊若謔,若儒若佛,若典重,若里鄙,若古經,若小兒語。自芸大惡之,目為顛癇,余亦侮自芸為蠢愚,爭不下,質之師。師告自芸:‘汝詩辟窶人子,勤儉操作,銖積寸纍,以事生產,初獲十百,久而千萬,歷知艱難,深自護惜,不自暇逸。彼詩辟膏粱子弟,生長豪華,日用飲食,宮室、妻妾,奴婢、狗馬,惟所欲為,縱恣狼藉,朝慕遊俠,夕逐蕩子,絃歌未終,叱吒數起。幸貨財多,非年齒與盡,酣豢揮霍,無虞中落,然其樂也,人憂之矣。’自芸猶欲爭,而余駴汗竟日。”

正因为如此,造成了赵之谦著述零散琐碎。逝世后,其子赵寿佺就开始整理赵之谦遗作。可惜,没有及时编辑出搜罗全面的著作集。近一百五十年来,有关赵之谦著述的整理与研究工作都集中在书法、绘画与篆刻艺术上,而著作全集的整理一直付诸阙如,甚为遗憾。1966年,沙孟海撰《悲盦居士文存跋》,曾就他心目中的《悲盦文集》做了初步的梳理,列举了二十五篇未见于《悲盦居士文字》的文章目录,已勾勒出了大概的线索,并感慨地指出:“作为‘名父之子’,不了解父亲生前在学术上的成就及曾经有过多少著作,已属有忝子职。赵之谦平生友好如胡澍、魏锡曾、沈树镛、江湜等,死在赵之谦之前,不必说。周星誉与赵之谦同年死。谭献、程秉銛、董沛、施補华、周星诒、傅以礼、钱保塘等都还在世,赵寿佺不知道请教父执、广泛征集先人遗作,辑成一部比较像样的文集,如此潦草塞责,出版行世,实在是辱没先人。”

近年来,笔者有志于编订赵之谦全集,对其著述文字作了一番梳理,大致情况如下:

一、已刊刻行世著述

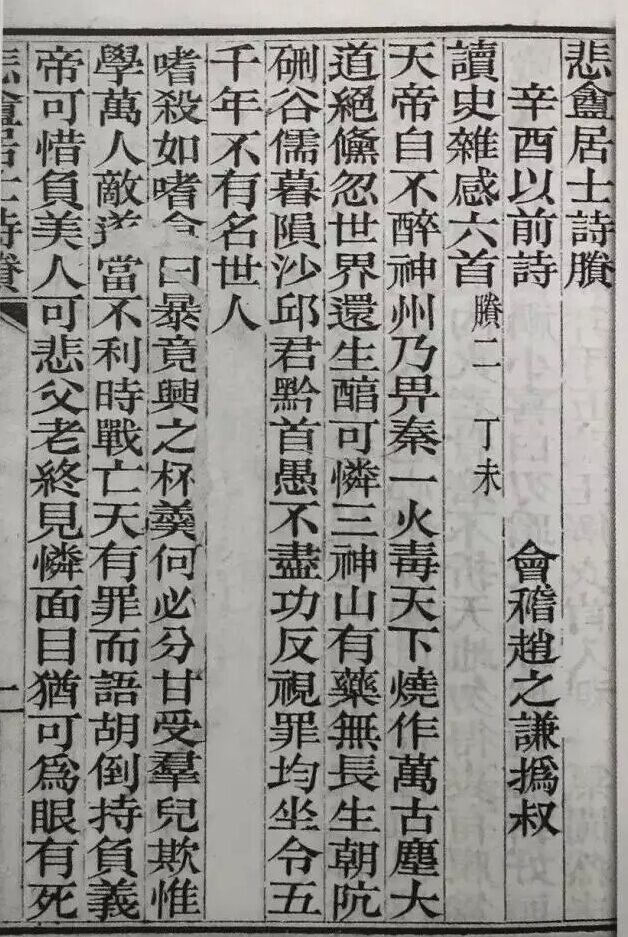

(一)《悲盦居士诗賸》,不分卷,收诗142首。计辛酉以前7首,辛酉以后135首。此册乃赵之谦生前定稿,册首有潘祖荫题辞。此集有光绪十六年刻本,与《文存》合刊,流传颇广。

光绪十六年刻本《悲盦居士诗賸》书影

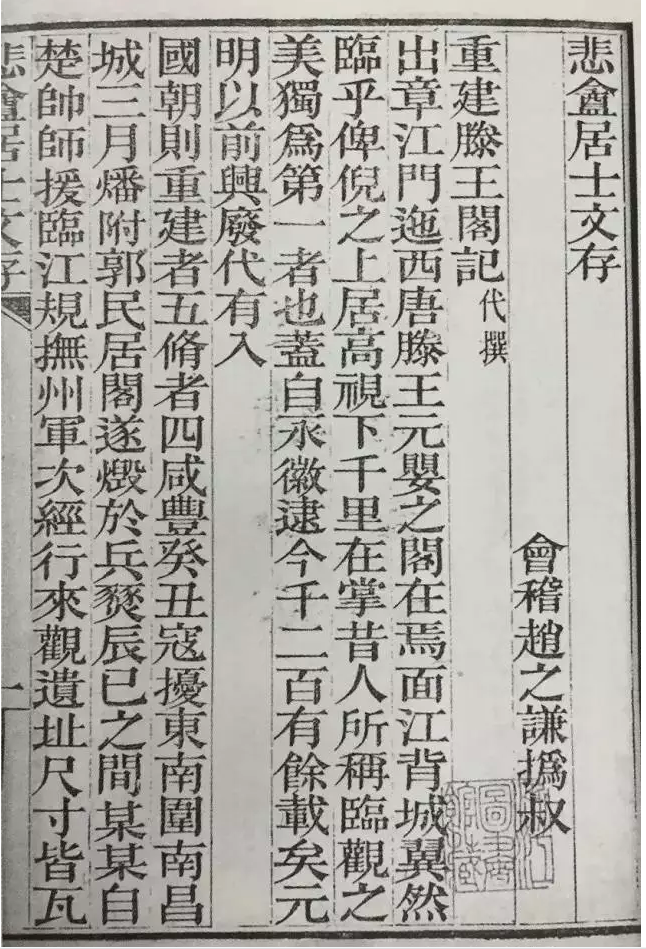

(二)《悲盦居士文存》,不分卷,收文22篇。《文存》自第一篇至第十五篇,均为代笔。第十八篇至第二十二篇,为其任县令时祭告前任知县及祭告当地祠庙的祭文。只有第十六篇《吴县潘公墓碣铭》、第十七篇《新宁刘公墓碣铭》为自用文字。其中,《潘公墓碣铭》撰文、书志、篆盖一手包办,书迹仍有流传。

光绪十六年刻本《悲盦居士文存》书影

(三)《悲盦居士四书文》,不分卷,收八股文20篇。赵之谦早年曾与好友余姚周双庚合刊二人八股文,命名为《誩》。赵卒后,赵寿佺自《誩》中录出父亲遗作,于光绪十一年刊刻行世,即此《悲盦居士四书文》。

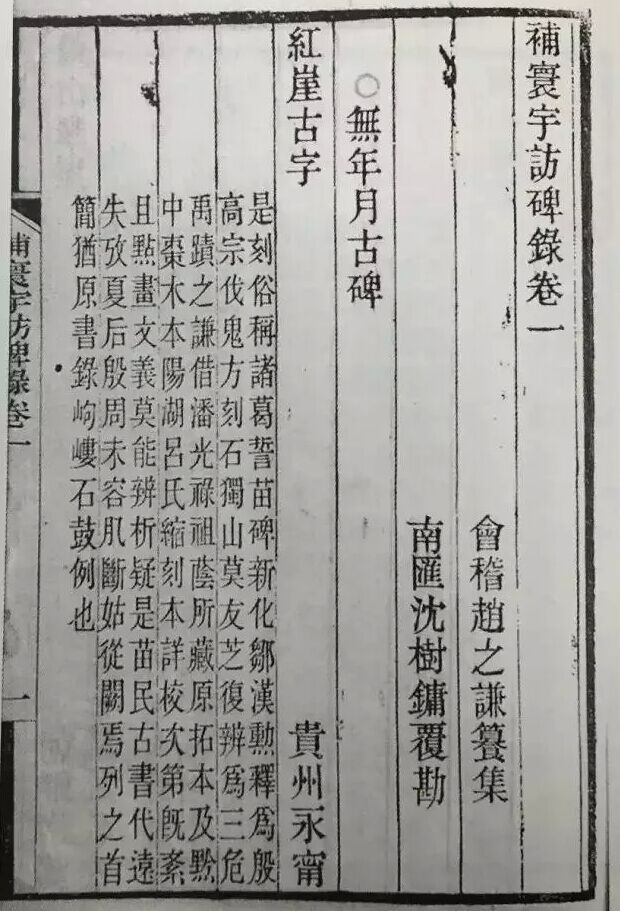

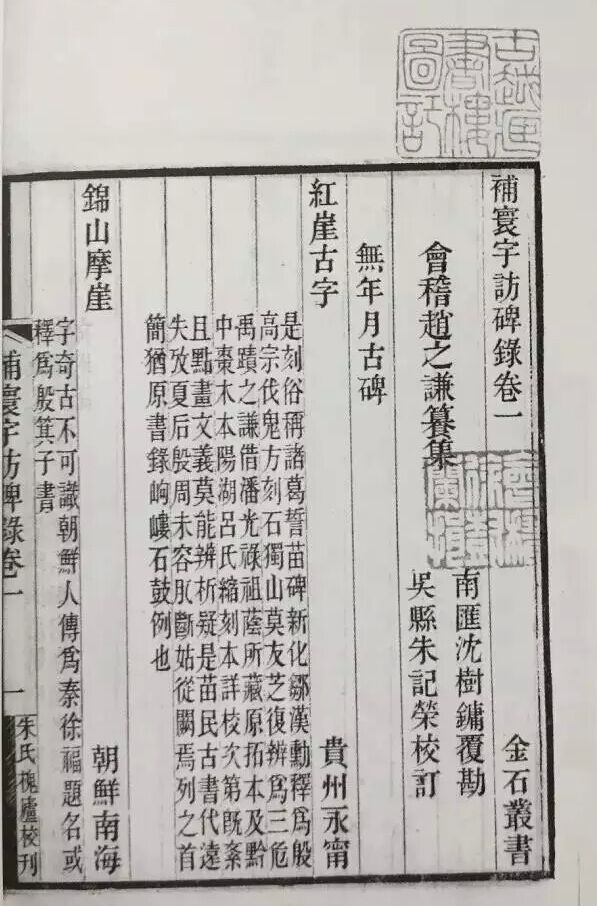

(四)《补寰宇访碑录》,有三种版本:一为稿本,藏于国家图书馆。该稿本成于同治三年,有涂改,稿纸为鸿文斋红格纸,半页九行。上海书画出版社一九八四年曾影印出版。二是同治三年刊本,由胡澍题耑,正编五卷,附失编一卷。刘声木在《苌楚斋随笔》中记他曾“购得同治三年甲子孟陬之月二金蝶堂原刊本”,即此本。并言“襯页中篆书一行,文云‘二金蝶堂所著书之九’,则此为明府第九种撰述无疑。”《续修四库全书》即据此刻本影印。三是光绪十二年孟冬吴县朱记荣重刻本。该本尽去校字人名,文字略有修订,列入《斠刻槐庐丛书》三编。《补寰宇访碑录》乃补续孙星衍、邢澍所编《寰宇访碑录》。此书为赵之谦生前籑集定稿,并由好友沈树镛覆审,为其用心之作。赵之谦生前在致魏锡曾书札中多次提到该书,称:“《补访碑录》已得刻三卷,君言从缓者,亦患搜不得尽。然止能就见在论,盖刻刻虚心,后来必至一字无有。”“《补访碑录》四、五月中可刻成,当寄数册来。道远不便,否则,宜发坊肆,乃可望长存。”“《补访碑录》已写至四卷,上板者二卷。卷末每系校字人名而缺其二。今以钱式列一卷,以性之列三卷,可告之。非多私意,实自揣薄福,须他人坿传一名,或免造物谴责。”现同治本卷一校字为钱式;卷二为沈海毓清,沈树镛侄子;卷三为魏本存,即性之;卷四为冯燦;卷五为朱志复;失编无校字人名。“《补访碑录》虽刻成,八月间可印,而印资尚难,竹纸每部二吊,不识能集四十部印资否?”是书编写前後历十九年,收录碑刻1800馀通,自先秦至元,依时代先后排列,朝鲜碑刻亦收录数十种,每碑皆注明藏於何地,书者何人、何体,间有考证文字。《补寰宇访碑录》刊行后,多有为之校勘增补者,最著名为罗振玉《补寰宇访碑录刊误》与刘声木《补寰宇访碑录校勘记》、《续补寰宇访碑录》。

浙江图书馆藏佚名批校本《补寰宇访碑录》书影

光绪十二年刻本《补寰宇访碑录》书影

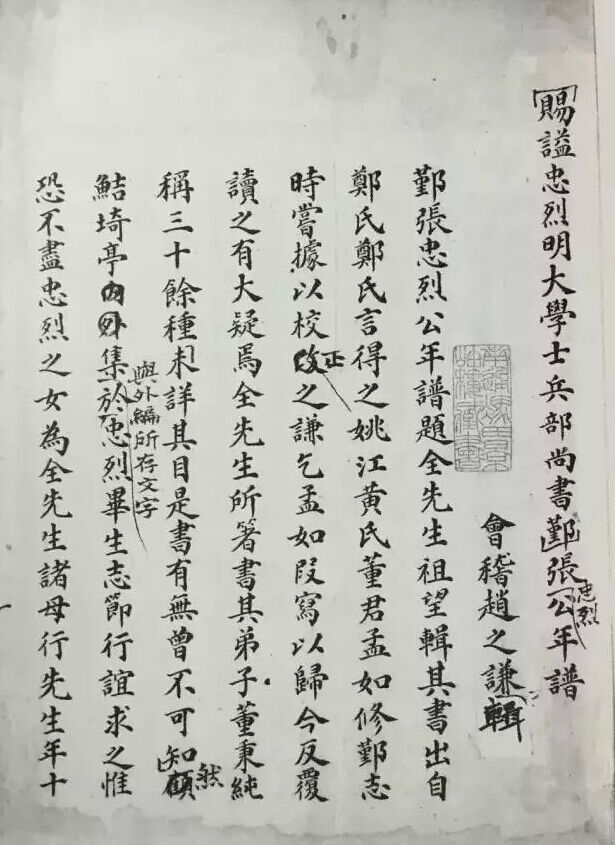

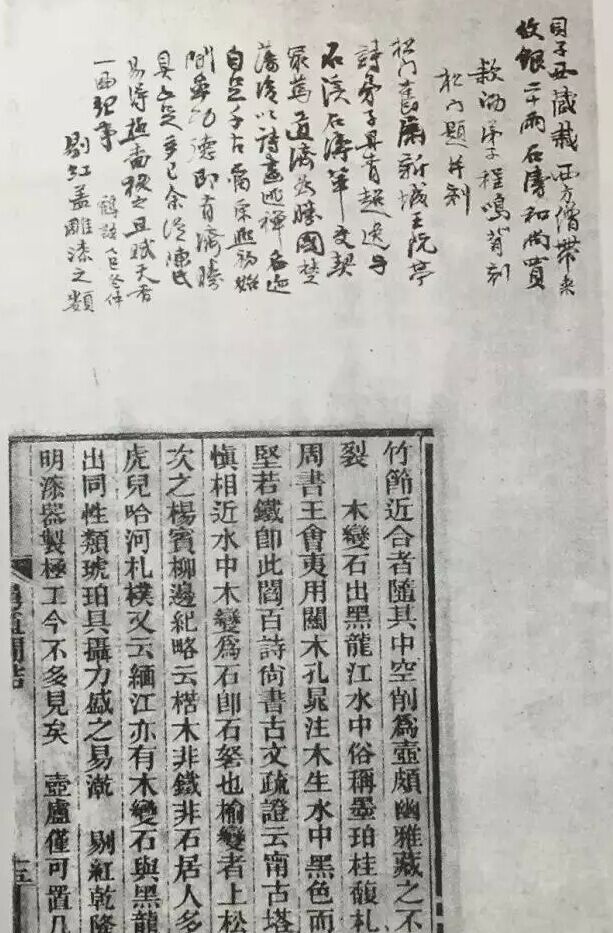

(五)《仰视千七百二十九鹤斋丛书》及《张忠烈公年谱》、《勇卢闲诘》。《仰视千七百二十九鹤斋丛书》为赵之谦编订之丛书,光緒年间刊刻行世。民国十八(1929)年绍兴墨润堂书苑、一九六五年台湾艺文印书馆皆曾影印过。丛书共辑刻三十八种稀见典籍,基本为其自藏精善之本,且眼光独到。其中十六种均有赵之谦序跋。该丛书收录了赵之谦两种著述:《张忠烈公年谱》、《勇卢闲诘》。《张忠烈公年谱》为赵之谦在全祖望所辑年谱基础上,“闻疑载疑,愿有述焉。证诸本集,期可征信;旁及异闻,有资考索。仍其是者,去其诬罔,别为《年谱》一通,以竟全先生之志,亦慰忠烈于九京也。”(《张忠烈公年谱序》)《勇卢闲诘》是中国最早研究鼻烟壶的专著,对鼻烟壶的兴起、种类介绍详尽,是一奇书。

天一阁博物馆藏稿本《张忠烈公年谱》书影

上海图书馆藏残稿本《勇盧闲诘》书影

浙江图书馆藏郑文焯批本《勇盧闲诘》书影

(六)《六朝别字记》,不分卷。在赵氏之前,邢澍即著有《金石文字辨异》,以碑字之别体者分四声韵,自汉迄唐,以类相从。《六朝别字记》是第一部以专收六朝碑刻中异体字、 古今字和假借字的专著, 其中以异体字收录最多,体例亦与邢书小异。胡澍在《序》中称赵氏“多见汉、魏以来碑刻,又深明古人文字通转之旨。因刺取六朝别字,依类排比,疏通证明,使学者知由篆而隶而今体递变之故,更由今体而上溯隶变,以得声音文字之原”,可见赵氏著书旨趣。该书另有凌霞序及赵能寿跋文。该书成稿于同治三年甲子十月,1919年商务印书馆石印刊行。

(七)《章安杂说》,稿本,多有涂乙。红格,约五十叶。封面题咸丰年月,有赵氏朱记五、“赵之谦”、“悲盦”二、“我欲不伤悲不得已”、“苟全性命”;沈氏朱记一、“韵初审定”。该稿本曾经集宝孙君收藏,诧为奇迹,不以示人。现藏国家图书馆。1989年由上海人民美术出版社影印出版,后附经赵之谦族裔赵而昌释文。王嘉荫、王欣夫两先生曾录有副本,“复以重值购归,始加勘正百馀字。殆无舛讹,原稿涂抹增损不可辨处,皆从缺疑。世间尚无第三本也。”此书《续修四库全书》亦有收录。该书缘起,赵之谦自序称:“自客章安,得识江弢叔(湜)于永嘉。上下论议,互有弃取。简札既多,笔墨遂费。因随所得录之,且及书牍。题曰《杂说》,志无所不有也。”共81条,其中评论书画,考证碑版者15条;考证在瑞安、福建所见所闻新鲜事物以及记录诗文者36条;记录金钱会、白布会争斗始末者12条;考辨永嘉文献者9条;评议《红楼梦》者7条,其他2条。根据内容及书中所涉及的人名、事件,大部分成书于辛酉瑞安守城期间。

(八)《国朝汉学师承续记》,残稿本,现藏国家图书馆。前後无目录,无序跋,无页码,半页9行,每行字数不等,涂乙甚多,总计约4万馀字。其中一册封面有“国朝汉学师承续记稿本第二”字样,馀二册封面皆无字迹。第一册稿本上钤盖有“御赐蕴真㥦遇”、“大兴冯氏玉敦斋收藏图书记”、“御赐萱庭集祉”、“大兴”、“之”、“谦”连珠印、“北京图书馆”、“御赐绥厚”、“公”、 “公度”、“御赐蕃祉”、“御赐景星照堂”等朱文诸印。漆永祥先生有整理校点稿附于《汉学师承记箋释》之后,并有《赵之谦国朝汉学师承续记整理记》一文详加介绍。他的意见概括如下:“其一,从赵氏文中情况看,此稿虽在生前未能撰成全帙,但应较现存三册为多,盖赵氏亡後,有所散佚。”“其二,现存三册中,其编订成册及诸人次序亦非亲出赵氏之手。最明显的是,书无页码,装订不知出自谁氏,尤其是其中一册中如《王念孙记》、《龚巩祚记》、《胡云林先生记》、《洪震煊记》、《胡秉虔记》等,前後错页,纷如乱丝,几不可理,倘出自赵氏手订,断不至此。”“其三,赵书为未完之稿。今存稿中,已经完稿无缺者有钱大昭、钱侗、朱右曾、王念孙、汪莱、洪震煊、丁履恒、张澍、龚巩祚、凌堃、张穆、胡承珙、胡匡宪、胡秉虔、胡秉元、胡培翬、胡廷绶。而有全稿尚未完成或缺畧太甚者,如《胡匡宪记》为未完之稿;《朱右曾记》附陈瑑,录其《祁大夫字说》一篇,“说曰”下无正文;又如《汪喜荀记》仅述生平,尚未论学;《王引之记》且不足200字,生平叙述亦尚未完毕;《刘文淇记》引刘氏《春秋左氏传旧疏考正自序》仅一小节,余阙如;所附文淇子毓松,以及戴清,因《文淇记》未完,故二人有题名而无正文。”上述三条研究结论是非常中肯的,上海图书馆还藏有《国朝汉学师承续记钞撮本》,收录清季汉学家远超此稿,足以证明此为未完稿,且散佚较多。

上海图书馆藏《汉学师承续记钞撮本》书影

(九)《二金蝶堂尺牍》及其他书札。清光绪三十一年,曾印行过赵之谦《二金蝶堂尺牍》,后上海书店据此影印出版了《赵之谦尺牍》,收有赵之谦写给魏锡曾、江湜等友朋五十六通书札。族裔赵而昌进行了整理标点,并坿《赵之谦尺牍人物考》一文作为后记。后来中日两国还陆续印行了《赵撝叔手札》、《悲盦手札》等,计有数种,皆据手稿影印。

(十)《悲盦銘志集存》,一册,西泠印社于1924年珂罗版精印,蒐集了金石名家丁辅之、葛书徵、俞序文、郑健盦等人所藏赵之谦文房清玩铭书,有砖砚、印矩、臂搁、鼻烟碟拓片共廿余件。

(十一)《悲盦賸墨》与《二金蝶堂印谱》。《悲盦賸墨》前后十集,皆为西泠印社珂罗版影印。第一集出版时间为1917年,最后一集出版时间为1928年。共收赵之谦书画作品三百余幅,一集一册。主其事者为西泠诸子如丁仁、高野侯、吴隐、叶铭等人。这是赵之谦逝世后,第一批大规模地汇集书画篆刻作品进行编录。虽搜罗未尽齐全,但为后人研究赵之谦编录了丰富可靠的作品图谱。后来,赵之谦的许多作品流散到日本,大部分被河井仙郎收藏。1942年,河井仙郎在赵之谦逝世六十周年之际,倾其所藏,举办“赵撝叔先生遗作展览会”,并拍摄了作品底片。可惜,这批藏品后来均毁于二战,而底片后来成为其弟子西川宁、小林斗盦编辑《二金蝶堂遗墨》与《赵之谦作品选》的主要来源,这是日本书法界早期研究赵之谦的最为重要成果。上世纪七、八、九十年代,国内以及日本分别编辑了多种有关赵之谦的书画篆刻作品集及尺牍集,著名的有钱君匋编的《赵之谦书画集》,、阮荣春编《赵之谦书画集》等。

对赵之谦刻印的辑录,则有魏锡曾所辑《二金蝶堂印谱》二册,该谱后由赵氏门生学生朱志复再续成《二金蝶堂癸亥以后印槀》一册,前有好友胡澍书耑及题记。此后不久,还有《撝叟印存》一册流传。光绪三年,傅以礼之子傅栻在魏锡曾、朱志复的基础上再辑成《二金蝶堂印谱》四册,前有傅栻序。这是赵之谦生前辑成的较为完整的印谱。后来辑成的赵氏印谱大多以此为蓝本进行增减,如光绪二十二年徐士恺辑成的《观自得斋印集》四册,前有杨见山题耑与吴大澂序言,即与傅辑相近。民国期间,西泠印社诸子编辑有两种印谱:《二金蝶堂印谱》与《赵撝叔印存》。之后,黄文宽于1954年编、方去疾于1979年的《赵之谦印谱》,较为齐全。日本则有1981年小林斗盦编《中国篆刻丛刊·赵之谦卷》。台湾则先后出版三种印谱:广雅社《赵之谦印存》、学海出版社《赵之谦印谱》以及艺文印书馆《二金蝶堂印谱》等。2006年,福建美术出版社出版《赵之谦印谱补遗》,补前述印谱收录之阙。

近些年,赵之谦的研究渐趋热门。代表性的成果有:邹涛编著的《赵之谦年谱》、《中国书法全集•赵之谦卷》,张钰霖著《浮生印痕—赵之谦传》,张小庄著《赵之谦研究》,王家诚著《赵之谦传》,林进忠著《赵之谦的篆刻书法绘画研究》,陈振濂、邹涛、江吟等编《日本藏赵之谦金石书画精选》等。

二、未出版稿抄本

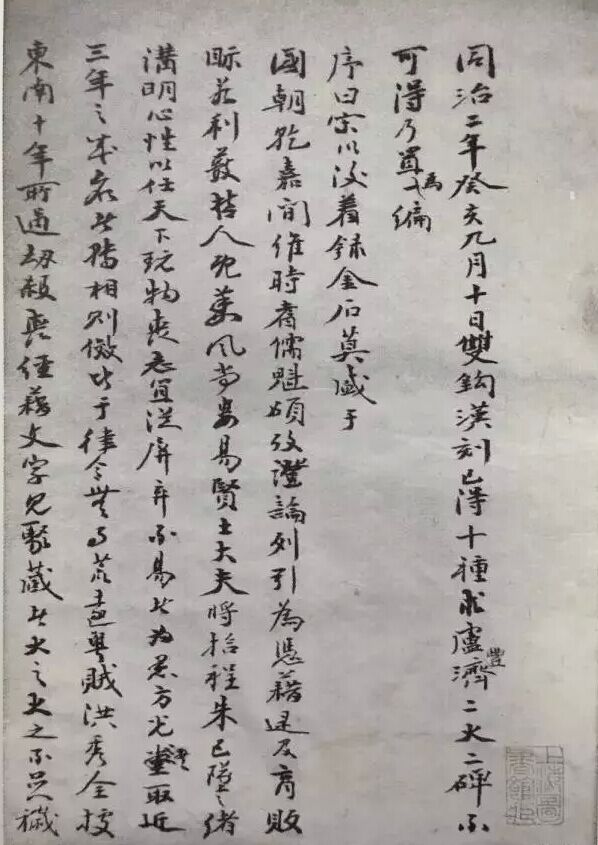

(一)《二金蝶堂双钩十种序跋》,魏锡曾稿抄本,现藏于上海图书馆。共18页,约4500多字。封面工楷“二金蝶堂双钩十种序跋”,并钤有“金石癖”朱文、“河间龙芝阁收藏印记”白文二印。魏锡曾在跋中称:“同治癸亥秋冬间,见撝叔成此书于都门,其正本旋贻均初钩摹跋语,而以双钩初稿畀余。丙寅九月,余访均初吴门,收录此本,至辛未四月十八日始徵成册,续当据初稿重钩入。此序跋俾为副本行世,苦孏惰,不知何日践此言也。十九记。”

(二)《赵悲盦先生日记》,残稿本,现藏于上海图书馆。封面由姜筠题签,落款为“庚子冬日,宜轩题。”姜筠(1847—1919),字颖生,别号大雄山民、宜轩等,安徽怀宁人。光绪十七年(1891)举人,官礼部主事。庚子即1900年,赵之谦逝世之后十六年。

日记分上下二册,钤有印:“上海图书馆藏”、“赵”、“赵之谦印”、“之”“谦”连珠印、“长陵旧学”、“之谦审定”及花押等印,除“上海图书馆藏”一印,其馀皆伪作。另上册扉页上题有隶书“备忘,乙丑正月”、“好学深思、心知其意”,篆书“穷秋著书”等字迹,下册扉页题有隶书“备忘,乙丑正月在京作”,篆书“遗物致耀至诚”,行书“称举通释底稿钞撮本”等字迹,除行书“称举通释底稿钞撮本”一行外,其余字迹亦非赵氏亲笔。而稿本手迹皆出自赵之谦之手,而这些钤印与题字,正可见商贾自抬身价而画蛇添足的拙劣伎俩。

日记上册共80页,内容包括《服子慎左传注辑佚稿》残本与《国朝汉学师承续记钞撮本》残稿。下册84页,内容包括《国朝汉学师承续记钞撮本》残稿与《称举通释钞撮本》残稿。次序混乱,不成体例。所谓“日记”者,实是一本杂记簿。尤其《国朝汉学师承续记》钞撮本,屡见前后重复之处。

(三)《赵撝叔赣省通志遗稿》,稿本,现藏于上海图书馆。共66页,每页10行,约有14000来字。封面篆书题“赵撝叔先生赣省通志遗稿”,扉页有赵之谦自题“我尽我心录,同治十二年二月,通志局”。后依次有唐风题签与跋文,及商言志、王积文、蒙叟、知玄、陆沈子题签。稿本末尾有何颂华、眉子车、鲍彬三篇跋文。赵之谦在通志局苦干七年,此稿本自题“我尽我心录”,可谓真实写照。此稿本在江西省通志编纂史上占有重要位置,“(光绪)《江西通志》中的凡例,选举表、经政略、前事略,皆出其手。他在修志实践中总结出录宦绩的‘四难’之论,对后世修志者有一定影响。”(李泉新《江西通志源流试探》,《赣图通讯》1986年第1期)

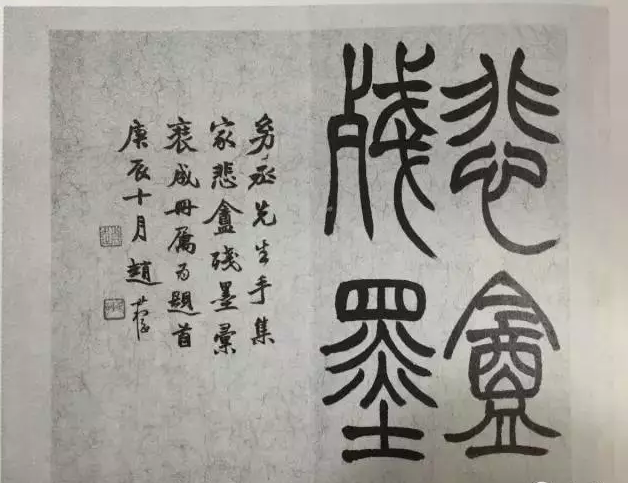

(四)《悲盦残墨》,册页,现藏杭州博物馆。内容包括新调《一文钱全传》、早年诗稿、信札、契约、《景祐六壬神定经》残本跋、延年书、寿仪簿、手谕、奏折等。其中,新调《一文钱全传》,稿本,共两页,约有1900馀字。此稿属“新调”小说的提纲,所记的是晚清发生在台州的真实事件,具有一定历史价值。封面为王福庵题字:“悲盦残墨,幼丞先生珍藏,庚辰仲冬,福庵题”。扉页有赵叔孺题字:“悲盦残墨,幼丞先生手集家悲盦残墨,彙装成册,属为题首,庚辰十月,赵时棡。”按,庚辰即1940年。钤印有:“天觉鉴藏”、“安分守己”、“许五鉴藏”等。

杭州博物馆藏《悲盦残墨》书影

(五)《赵撝叔诗文稿》,系他人钞本,审字迹,略近魏稼孙,现藏于国家图书馆。杂钞内有日记、题跋、诗作以及杂说,有见于《悲盦诗賸》与《章安杂说》者,文字有出入,且均是赵之谦咸同年间流寓温州福州时期以及之前文字,篇首四页为《闽游日记》残稿。据稿本所记,钞录者当是有心人,特意四处钞录赵氏早年的文稿,尤其从丁文蔚处钞录赵之谦题任渭长画跋。从此书可知赵之谦有《闽游日记》与《悲盦日记》,惜今不知下落。

(六)《勇卢闲诘》残稿,存八页。1957年7月,外孙女叶崇德捐赠给上海图书馆。 此稿字迹端正,涂乙甚少,且文字与收入《仰视千七百二十九鹤斋丛书》出入不大,可视为写定本。

(七)散见信札。浙江省博物馆藏、云南省博物馆、辽宁省博物馆以及杭州、洛阳博物馆都藏有赵之谦的信札,数量不等若干。此外,各大拍卖会上时有赵之谦信札出现,其中亦有伪作。

对于赵之谦集的整理与研究,尽管前人已经做了大量工作,但仍感不足。一是赵之谦生前著作散佚过多,查找十分不便;二是由于赵之谦的书艺高超,民国以来仿冒造假者层出不穷,真伪甄辨,困难不小;三是稿本书迹潦草,涂乙甚多,不易识别。此次整理的意图,是尽最大可能汇集所有赵之谦各种著述文字,为学界提供一部可靠的著作集。一些未刊稿本的整理,将有助于辨明赵之谦学术、艺术思想的脉络,促进相关研究。

此次《赵之谦集》的蒐集、辑校工作凡例如次:

凡已刊行著作,尽可能依原刻本整理。《补寰宇访碑录》据光绪重刻本整理,并附残稿本影印件。《六朝别字记》除序言与后记录出置于附录外,亦影印入集。

已整理出版稿本,在借鉴前人整理成果的基础上,依据原本重新整理。

已刊行书画、篆刻作品中题识与边款,重新整理录出。

现藏于各大博物馆、图书馆善本序跋题记,统合为《悲盦序跋集存》。

信札以人归类,不可考者归为“致同僚友朋”。

赵之谦传记资料及他人所撰序跋题辞等,归入附录。

凡文字不可辨者,均以□标识。

底本明显讹误处迳改不出校。

古今字、通假字、避讳字一般不作改动,异体字及俗字则酌情处理,稀见者改为通行字。

(图文来自 每堂)

导 言

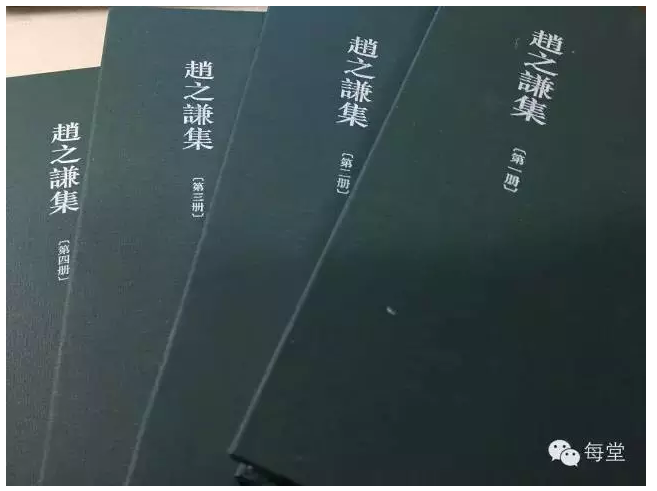

厚厚四大本的《赵之谦集》,见证了温籍著名书法家戴家妙的赤子之心。

近八年来,他多方搜集查找,严格考证研究,终于将被尊为“一代艺宗”的清代书画家、篆刻家赵之谦的众多著述集结成书。这也是国内首次结集出版赵之谦文集,因此被列入“全国古籍整理出版规划资助项目”。

2011年,赵之谦在温州所作、描绘温州奇形怪状的海中物产的《异鱼图》高价亮相西泠秋拍,惊动温州学者纷纷发出“市宝回归”的呼吁。赵之谦虽是绍兴人,与温州却有着千丝万缕的关系,这也是引发戴家妙研究赵之谦的兴趣的初始。

八年时间,戴家妙集中精力,克服了诸多困难:有关资料文稿少而散乱,手稿字迹难以辨认……终于整理出一套相对完整的《赵之谦集》,并抽丝剥茧般地一一厘清了赵之谦与温州的关系、在温州的踪迹,以及温州在他创作中的痕迹。在戴家妙全身心的探寻中,在他一次次为发现赵之谦与温州的渊源之深而感叹“没想到”的同时,温州近代文化史也因之而增添了又一抹靓丽的色彩。

戴家妙历时八年“寻找”赵之谦之旅,与温州青年书家陈佐费时十三年搜集“一代书宗”姜立纲墨迹,并编纂成《姜立纲书法集》(见本版今年1月14日《寻找“姜立纲”》)之举何其相似!从他们的身上,我们看到了赤子之心的纯净光芒,在这个纷纷扰扰的俗世里,他们坚守本心,执著于自己的理想,默默躬耕于书斋,为温州乃至中国留存了珍贵的文化记忆。

近年来,东瓯书坛名家辈出,新秀云起,将清正典雅的东瓯书风发扬光大,也由此形成了令人瞩目的书法“温州现象”。从戴家妙、陈佐等人的身上,我们不难发现这一文化现象形成的原因。

抱诚守真,终成大业,终成大器

近日,厚厚的四大本《赵之谦集》由浙江古籍出版社出版发行。全书经温籍新生代书法家、中国美术学院书法系理论教研室主任戴家妙多方搜集、整理而成,凝结了他近八年的心血。

赵之谦是清代有着开创之功的书画家、篆刻家,对后世影响至为深远。与此同时,他还是一位著名学者,一生致力著述,并有突出成就。

在《赵之谦集》出版之前,还从没有人尝试过把赵之谦的众多著述集结成书。这也是《赵之谦集》的整理辑校计划被国家新闻出版署列入“全国古籍整理出版规划资助项目”的主要原因。

“我研究赵之谦的初衷,是想弄清楚赵之谦与温州的关系。结果有很多‘没想到’!没想到他许多具有划时代意义的书画、篆刻作品,都是在温州创作的。”

“有着‘天才印人’之称的赵之谦虽然是绍兴人,却与温州有着千丝万缕的关系。他在创作的盛年(32岁到40岁之间),曾三次避难、游宦温州。”

上周,戴家妙在接受记者采访时谈到,多年的研究让他惊讶地发现:赵之谦许多具有划时代意义的书画、篆刻作品,都是在温州创作,现传唯一一部赵之谦诗集《悲盦居士诗賸》,其中近百首诗,也几乎都和温州有关。这无疑为温州近代文化史增加了新的亮点。

生于永嘉农家的戴家妙,初二那年开始跟着张索老师学习书法,从此与书法结下不解之缘。2001年3月,戴家妙调入中国美术学院,协助祝遂之教授筹建当时国内唯一的书法系,实现了其艺术人生的转折。之后又考取了祝老师的书法硕士、博士,实现了人生的一次大飞跃。近几年来,他的学术研究硕果累累,发表出版的《赵之谦温州、福州、黄岩史迹考》《篆刻学·篆刻批评原理》《海派代表书家系列丛书·沈曾植卷》等著作,在海内外产生了较大影响。如其导师祝遂之教授所评:“近年来,戴家妙精力集中,不为外部纷杂困扰,坚持自己的理想,很淳朴,很难得。”

而这些年来戴家妙对于赵之谦的追寻和研究,也正是“精力集中”的集中表现。

“2007年的一个夜晚,我随手翻阅上海书画出版社出版的《赵之谦印谱》。猛然间,发现赫赫有名的“鉴古堂”原来是赵之谦在同治壬戌年(1862)九月刻于温州的!这次惊讶的发现之后,又是一个偶然的机会,戴家妙在浙江图书馆古籍部查阅《悲盦居士文存》(注:赵之谦号悲盦)时,发现有书坛泰斗沙孟海先生于1964年5月6日借阅此书的记录。回家检书,戴家妙在《沙孟海论书文集》中看到了1966年沙孟海撰写的《<悲盦居士文存>跋》。“在跋文中,沙先生就他心目中的《悲盦文集》做了初步的梳理,列举了25篇未见于《悲盦居士文存》的文章目录。循着这些线索,我萌发了搜集赵之谦资料的念头。”

戴家妙坦言,因为自己是温州人,所以最初他搜集资料是想弄清楚赵之谦与温州的关系。结果有很多“没想到!”“没想到之后发现了许多赵之谦作于温州的杰作。”

比如赵之谦创作的一批开创了海派画风的画作,都是他在温州客居时所作。最为著名的是《瓯中三图》——《瓯中草木图》《异鱼图》与《瓯中物产图》,描绘的都是赵之谦此前从未见过的花木和奇形怪状的海中物产,共计32种,这种题材的绘画在画史上属于仅见。

“温州是沿海城市,这一地区的自然环境与赵之谦之前所生活游学过的地方有很大不同,甚至很陌生。正是这一奇异的感受,激发了他的内心。”戴家妙感叹,或许赵之谦当时是出于记录考证的目的而动笔状写,没想到却留下了让人叹为观止的杰作:“前几年,《异鱼图》在西泠印社被高价拍卖;《瓯中物产图》目前则在荣宝斋库房中收藏。”

“在温州期间,赵之谦创作了大量的书画印精品。这些作品在其一生艺术历程中占有很重要的地位。”此外,戴家妙还发现,不少赵之谦留存于世的诗文,也是作于温州或与温州有关。“除了赵之谦诗集《悲盦居士诗賸》,其著名的札记《章安杂说》,经考证大部分内容都是写于赵之谦在瑞安客居期间。这也真是没想到!”

“赵之谦在温州时,结交了不少患难知己,他们在生活上相互帮助,艺术上共同切磋,往来密切。”

经过长期梳理,戴家妙理清了赵之谦在温州客居的三段具体时间。分别是:咸丰十一年(1861年,赵之谦32岁),第一次客居温州,时间约为十个月左右,在永嘉、瑞安各五个月;同治元年(1862年,赵之谦33岁),第二次客居温州,时间约为七个月;同治八年(1869年,赵之谦40岁),十月抵温,十一月初一离开温州返杭城。

赵之谦常年离家远游,足迹遍及大江南北,交游颇广。然而戴家妙发现,纵观其一生,虽然交往了大批当时的名士与官僚,但数得上是性情之交的,却是早期患难期间的那些朋友,尤其是在温州避难时期。如陈宝善、江弢叔、丁文蔚等人,都是与赵之谦过从很密,相互帮助的人物。

根据戴家妙的研究:32岁那年,赵之谦第一次来温州,既是为了避难太平军,同时也是为养家谋职。初到当时温州府治所在地永嘉县后,他先在时任温州府同知兼署永嘉知县的陈宝善署中停留。当时,丁文蔚已先赵之谦一步到温州府学任职,赵之谦一到温州便向丁文蔚借钱解困。两人在乱世之中,相聚于东海之滨,一起探讨书画文字,其情趣之相投,可以想见。他们曾合制有“三生石上赠答之墨”。

陈宝善本人也擅长书法,工行草,诗词亦佳,是晚清一位很有文人情致的官僚。他非常欣赏赵之谦的才华,多次在赵之谦困难之际,援手相济。赵之谦在温州期间,为陈宝善作诗两章、书画印多件。现存赵之谦赠陈宝善书法作品2件、画作3件(其中1件非在温州期间所作,待考)、印1件,从中可窥两人情谊。

在陈宝善署中,赵之谦还遇见久已闻名的文人江湜。“新知遇江总,词章斗璀璨。”(赵之谦诗)

江湜字弢叔,比赵之谦大11岁。丁文蔚号蓝叔,比赵之谦大2岁,加上赵之谦号撝叔,三人都以金石书画擅名江浙,同聚温州,诗文唱酬,交往密切,以兄弟相称,时称“东瓯三叔”,传为佳话。赵之谦还因与江湜之间的议论文字往还,开始撰写《章安杂说》。同时,他还在温州结识了王金庚等人。

王金庚是瑞安人。擅画山水人物,隶书写得也好,他的书画作品现在在瑞安民间也有传世。但最初,王金庚在瑞安当地寂寂无名。后来,因为赵之谦、丁文蔚客居温州,见到了他的作品,极力赞许,“名始渐震。”

因对赵之谦深怀知音之感,王金庚与赵之谦特别亲近,常常向赵之谦介绍瑞安当地掌故,关于这些往事,赵之谦在《章安杂说》里八次提及。赵之谦到温州后,本打算游览东瓯名胜,但由于战乱,未得如愿游雁荡是其心中大憾。他在《瑞安杂诗》中有记到:“雁荡自干净,兹行未可卜。信如王生言,子无游山福。”诗中自注“王生”即是王金庚。

“赵之谦生前写下许多文稿,也梦想着出一套像样的文集,《赵之谦集》搜罗了他散落各处的大部分文稿,也算是我帮朋友、前辈圆梦吧。”

赵之谦虽然被尊为一代艺宗,但他生前还是一位著名学者,一生致力于著述,在经学、史学、词章、金石学等领域,也都有突出的成就。

“赵之谦是艺术家,但他并不想只做一个艺术家,他还有做学问的雄心,制定了很多写大部头书的计划,留下了许多文稿。”然而让戴家妙感到惋惜的是,赵之谦50多岁就过早去世了,“按照古人惯例,文人去世前一般会把自己的文集汇总整理,但是赵之谦死在异地做官的任上,很多事情没来得及做。而且,因为赵之谦字写得太好,他去世后,文稿被人抢得七零八落,散落各地。后来,因为被日本人推崇,赵之谦存世的大部分作品流散在日本,二战时期,不少作品又毁于关西大火。”

以上种种原因,导致现实中有关赵之谦的资料、文稿不仅少,而且散乱,汇集成稿很不容易;此外,因为年代已久,赵之谦手稿极难辨认,“常常一两天一个字也辨认不出来”……克服这些障碍,戴家妙用了近8年时间。这期间,他还跑遍了全国各地与赵之谦有关的博物馆、图书馆,想办法从国内外各大拍卖会寻找赵之谦信札、手迹,最后,整理出一套相对完整的《赵之谦集》。

《赵之谦集》收入了赵之谦现存的所有著作,除此之外,戴家妙对赵之谦散见的诗文、题跋、尺牍也尽力收罗,纳入书中。“关于赵之谦的文字资料,不敢说搜罗殆尽,至少可以说要件大部分都在这套书里了。”

虽然编书颇费周折,但是研究一个人的过程中,因为了解增多,慢慢地就和他变成了朋友。戴家妙说,这种感受,在《赵之谦集》终于面世时尤为强烈:“赵之谦生前梦想着能出一套像样的文集,可惜去世得仓促。如今这套书出版,也算是作为后辈的我帮朋友、前辈圆了个梦。而这个圆梦的过程中,我个人做学问的基本功也得到了很大的锻炼。传统文化需要不断整理才能传之久远,作为一个学者,能够在这个传承过程中出一份力,心中感到无比欣慰。”

转自 瓯越文体秀 ----温籍当代文化名家|戴家妙: 追寻赵之谦的温州踪迹

浙公网安备 33010302002163号

浙公网安备 33010302002163号