2015年度新峰计划20家—霍旭文

来源:浙江省书法家协会 发布时间:2015/11/17 22:04:31

浙江省书法家协会根据省文化强省建设宏伟蓝图和战略部署,实施人才培养计划,创新人才激励举措,名之曰:浙江省书法家协会青年人才培养“新峰计划”。

浙江历来以书法强省著名,声名赫赫的“书法浙军”是经过数代艺术家辛勤耕耘的结果,要延续这种优势,浙江书协必须构建一支由书法领军人物、书法中坚力量、书法青年新秀等老、中、青优化组合的人才梯队。“新峰计划”是在浙江文化强省建设实施“文艺精品打造计划”、“文化名家造就计划”、“青年英才培养工程”的大背景下,继省委宣传部、省文联推出“浙江省视觉艺术青年人才培养‘新峰计划’”后,省书协承接和筹划的一项子计划,旨在激发书法后学的进取精神和创造活力,催生浙江书坛的后发潜力,培养一批“重学养、重品格、重基础、重个性”的“德艺双馨”青年英才,计划一年一度,持续5年,为未来浙江书坛积蓄100名中坚力量。

今年是计划实施的第三年,浙江省书协设定细则,年龄在40周岁以下,已达到中国书协会员条件的青年才俊中甄别遴选、优中挑优,确定20名入围对象,并将他们冠以“新峰”称号。“新峰”之“新”,在于构筑浙江书法的新观念、新品格和新优势;“新峰”之峰,在于营造浙江书法的创作高峰、学术高峰、人才高峰。计划一经实施,书协即对培养对象悉心栽培,为他们谋划成才大计,包括举办作品年展、制订创作规划、开展艺术研讨、组织对外交流等等。按照计划推进,本会对入围“新峰计划”培养人选的20位青年书法家特别举办“新风新峰——2015年度浙江省书法家协会青年人才培养‘新峰计划’20家作品展”,并出版作品集。

毋庸置疑,这20位才华初露并在书坛上崭露头角的幸运儿,遇到了一个千载难逢的好际遇,冀望他们珍惜时代之垂爱,肩负时代之重托,纵身充满魅力、充满希望的书法事业,造就一座真正令人瞩目的浙江书法新高峰,并将自己引入全新的艺术境地和人生境界,不断创作出无愧于民族、无愧于时代的优秀作品。

任何事物的希望在于明天,而浙江书坛的明天更富希望。

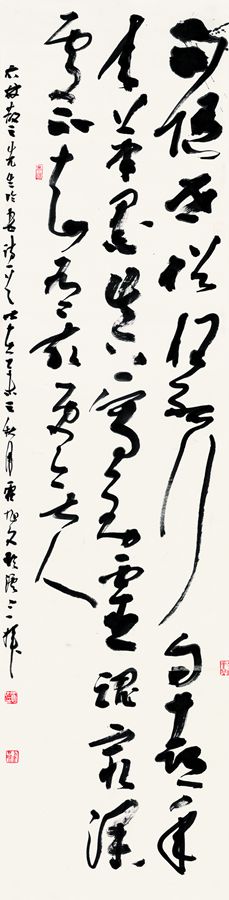

霍旭文

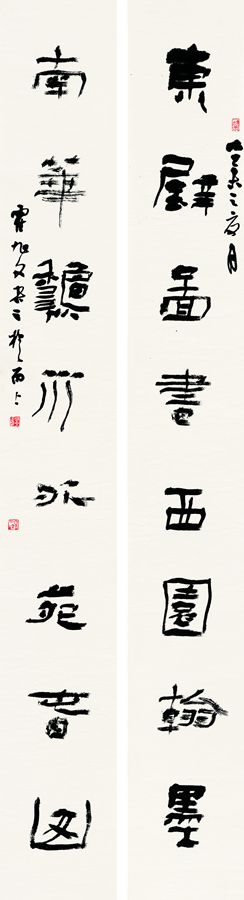

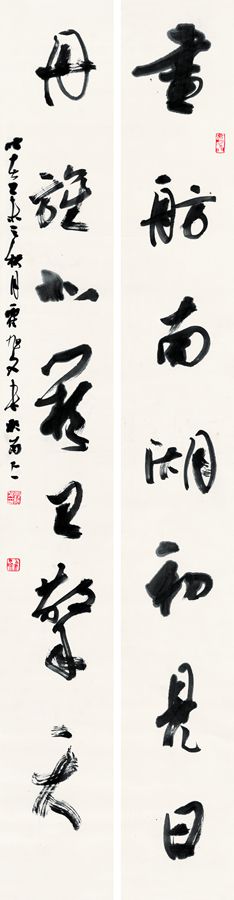

1987年生,浙江慈溪人。中国书法家协会会员,宁波市书法家协会创作委员会副主任,宁波市书法家协会学术教育委员会委员,宁波诗社社员,宁波画院特聘画师,镇海区书法家协会副主席,第二届“宁波市十大青年文化新星”,荣获2013年度“镇海区政府文化成就奖”,宁波市2013——2014年度优秀作品创作奖(最高奖)。

主要参展与获奖

全国第十一届书法篆刻作品展

全国第三届草书作品展

全国第七届楹联书法作品展

全国第三届青年书法篆刻作品展

全国首届书法小品展

首届“王羲之奖”全国书法作品展

首届“三苏奖”全国书法作品展

“沙孟海奖”第六、七、八届全浙书法大展

“陆维钊奖”浙江省第六、七届中青年书法篆刻展

“乌海杯”全国书法大展

浙江省第三届“温泉杯”书法大赛银奖

入选2015年度浙江省书协青年人才培养“新峰计划”二十家

---------------学习感悟--------------

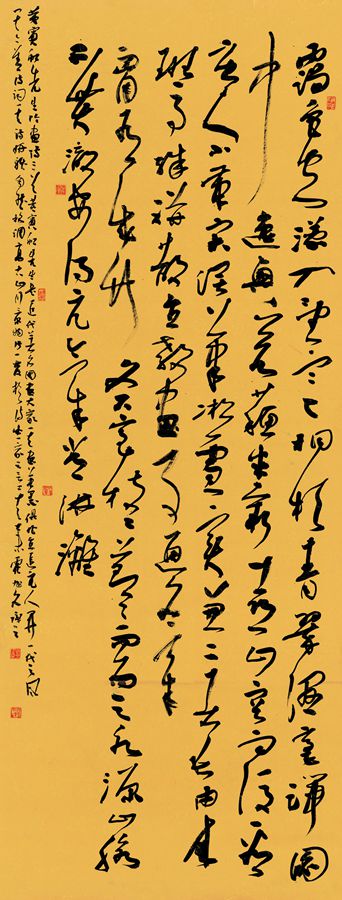

今年是我的幸运年,人生第一个书法个展成功举办了,草书作品入展了全国第十一届书法篆刻展,更惊喜的是被评选上了2015年浙江省书法家协会青年人才培养“新峰计划”20家,这对一个未到而立的我来说,不仅是荣誉,更多的是责任和压力。回想自己学习书法,是在小学四五年级,我的美术老师是一个老先生,写得一手好字,每次进门,都会先在黑板上写下几个遒劲潇洒的题目,让我十分崇拜。一次美术课结束,放学回到家中,便告诉了父亲想学书法的愿望,第二天父亲就买来了一本《神策军碑》,从此,这本字帖便带我走上了书法学习的道路。时光荏苒,一晃眼将近而立,书法作为爱好和职业一直陪伴着我,但对于一个书法学习者来学,十几年的学书历程真的太短太短。多少大家倾其一生,孜孜以求,人数俱老。我方出发,艺游未尽,所以只能谈谈自己肤浅的学习体会和认识,也作为自己书法学习的目标。

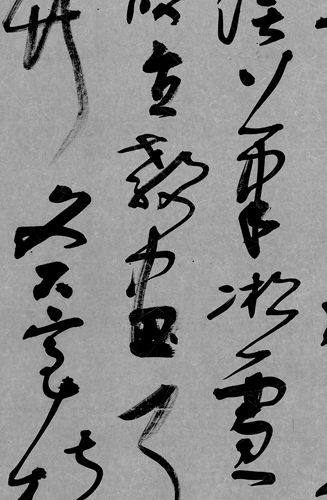

书法学习的不二法门首先是要提倡临摹终身制。临摹和创作好比是水跟鱼的关系。两者是相互依存和促进,共同转化和内化的过程。没有扎实的临摹就没有出彩的创作,因为我们在临摹古人法帖的时候,其实是一个纠正习气、培养习惯、内化功力的过程。米芾、王铎就是一个践行临摹终身制的大家。当然,临摹也要讲究方法。在取法高古的前提下,要性近而择。因为书法的学习,存在不同书体、流派、风格等因素,所以选择符合自己审美追求的临摹或创作方向是很重要的。我学习书法,一般为我所好便为我所学。幼时初涉颜柳楷书,后转习颜氏行草《刘中使帖》《争座位帖》《祭侄稿》等,因为都属于大气象一路,很贴近我当时的喜好。鲍贤伦主席在他的书法讲课中曾深刻论述了这一观点:“找一本喜欢的字帖。喜欢才有热情和动力。临摹是个艰辛过程类同马拉松。不要见异思迁,建立根据地很重要。” 深度与广度的关系是书法临摹学习的重要关系,处理好这个关系,也是过渡到书法创作的有效途径。其实就是要处理好专与博得关系,深度是对某家某帖的深入研习,花大力气打进去。广度就是对某家某帖花大力气打出来,以此为基础,再对这一风格进行梳理,旁涉前后各代名家诸帖。这个过程就是不断自我定位,建立笔法体系的过程。然后根据自我的需要做取舍,再重新深入,内化成自己的书法习惯。所以由深到广是加法,有广至深做减法。有了一定的临摹功夫,建立了一定的用笔体系,这样过渡到创作就水到渠成。书法创作考量的是作者书法审美的追求和书法技能的呈现。所以一件好的作品是作者审美、技法、性情等各方面的综合体现。特别是当今国展书法的趋势下,展厅书法创作又是书家面临的课题。前几年各类作品都五颜六色、东拼西凑,极尽装饰之能事。我都不太喜欢,我一贯主张尽量整张书写,少色少拼,一来自己比较懒,二来因为自己喜欢写大字,整张书写,追求书法本原,酣畅痛快。我创作十一届国展投稿作品,也几易其稿,最终决定写在整张纸上素颜面人,能入展,我想这也是其中重要原因。写作品,我首先考虑的是整体氛围的营造。大章法的布局,整体气势的安排。明董其昌《画禅室随笔》云:“古人论书以章法为一大事,盖所谓行间茂密是也。”所以,我一般创作前会画个初稿,处理好字与字、行与行、组与组之间的大关系,这样创作出来的作品,细处有败笔,也不影响大关系和章法的布阵,然后再进行再度创作,细化完善局部关系。所谓大处落墨,细处收拾。就像赵雁君先生曾说:“每一件作品的创作,首先是超越个体,也就是自我,其次是超越群体。”所以说,书法创作是一个不断否定自我,完善自我的过程。对于书法家而言,掌握书写技巧和强化书法功力是十分重要的,所以苏轼说:“笔成冢,墨成池,不及羲之即献之;笔秃千管,墨磨万锭,不作张芝作索靖。”然而他却又说:“退笔如山未足珍,读书万卷始通神。”这些看似相互矛盾的话,实则恰好道出了书法艺术“书内功”与“书外功”两个方面相辅成、辩证统一的关系。纵观现在很多展厅作品,只追求书法形式,而忽视书法内容,未能从根本上提高自身的文化素养,导致作品内容浅薄,甚至错字别字,最终使书法作品的文化性缺失。现在书协征稿要求禁止过度拼接、过度追求形式是有道理的,很多作者为了一味追求形式上的美观特意把手卷截断、书法内容中诗词随便断句、印章随意盖等现象常有,暴露出书外功夫的缺失。所以我们创作的作品,不管从字法、章法、钤印、形式等方面,都要有据可查,经得起推敲。清代杨守敬《学书迩言》中说:“一要品高,品高则下笔妍雅,不落尘俗,一要学富,胸罗万有,书卷之气自然溢于行间。古之大家,莫不备此。”学书在法,而其妙在人。每个书法家他的学习方式和创作方法都不一样,但书法所传达、承载的都是一样的,它不仅是艺术,更是一种文化。我想,书法学习是一辈子的功课,自己也功夫尚浅,也岂敢妄谈体会,只是向古人、向时贤学习后的一点认识,权当作为自己的学习参照。

2015年8月20日于甬上琴云馆

浙公网安备 33010302002163号

浙公网安备 33010302002163号