2015年度新峰计划20家— 杨小贺

来源:浙江省书法家协会 发布时间:2015/11/18 13:28:53

浙江省书法家协会根据省文化强省建设宏伟蓝图和战略部署,实施人才培养计划,创新人才激励举措,名之曰:浙江省书法家协会青年人才培养“新峰计划”。

浙江历来以书法强省著名,声名赫赫的“书法浙军”是经过数代艺术家辛勤耕耘的结果,要延续这种优势,浙江书协必须构建一支由书法领军人物、书法中坚力量、书法青年新秀等老、中、青优化组合的人才梯队。“新峰计划”是在浙江文化强省建设实施“文艺精品打造计划”、“文化名家造就计划”、“青年英才培养工程”的大背景下,继省委宣传部、省文联推出“浙江省视觉艺术青年人才培养‘新峰计划’”后,省书协承接和筹划的一项子计划,旨在激发书法后学的进取精神和创造活力,催生浙江书坛的后发潜力,培养一批“重学养、重品格、重基础、重个性”的“德艺双馨”青年英才,计划一年一度,持续5年,为未来浙江书坛积蓄100名中坚力量。

今年是计划实施的第三年,浙江省书协设定细则,年龄在40周岁以下,已达到中国书协会员条件的青年才俊中甄别遴选、优中挑优,确定20名入围对象,并将他们冠以“新峰”称号。“新峰”之“新”,在于构筑浙江书法的新观念、新品格和新优势;“新峰”之峰,在于营造浙江书法的创作高峰、学术高峰、人才高峰。计划一经实施,书协即对培养对象悉心栽培,为他们谋划成才大计,包括举办作品年展、制订创作规划、开展艺术研讨、组织对外交流等等。按照计划推进,本会对入围“新峰计划”培养人选的20位青年书法家特别举办“新风新峰——2015年度浙江省书法家协会青年人才培养‘新峰计划’20家作品展”,并出版作品集。

毋庸置疑,这20位才华初露并在书坛上崭露头角的幸运儿,遇到了一个千载难逢的好际遇,冀望他们珍惜时代之垂爱,肩负时代之重托,纵身充满魅力、充满希望的书法事业,造就一座真正令人瞩目的浙江书法新高峰,并将自己引入全新的艺术境地和人生境界,不断创作出无愧于民族、无愧于时代的优秀作品。

任何事物的希望在于明天,而浙江书坛的明天更富希望。

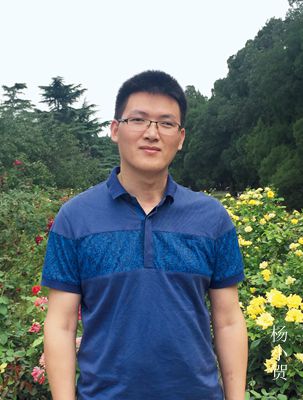

杨小贺

1977年7月生,安徽固镇人,现居温州鹿城。中国书法家协会会员、浙江省书法家协会会员、温州市书法家协会理事兼创作委员会副秘书长、

温州市鹿城区书法家协会副主席兼秘书长。

主要参展与获奖

荣获温州市鹿城区第三届优秀文化人才称号

荣获温州市鹿城区第八轮拔尖人才称号

全国第十一届书法篆刻展

全国第二届扇面书法大展

首届“钟繇奖”全国书法篆刻作品展

全国首届“沈延毅奖”书法篆刻作品展

全国第三届隶书展最高奖

首届“云峰奖”全国书法大展最高奖

首届“刘禹锡杯”全国书法作品展最高奖

首届“皖北煤电杯”全国书法大奖赛优秀奖

“沙孟海奖”第八届全浙书法大展银奖

浙江省第三届“温泉杯”书法大赛银奖

浙江省第六届青年书法选拔赛银奖

“美丽浙江·秀水之韵”浙江书法大展铜奖

第二届翁同龢书法奖

入选2015年度浙江省书协青年人才培养“新峰计划”二十家

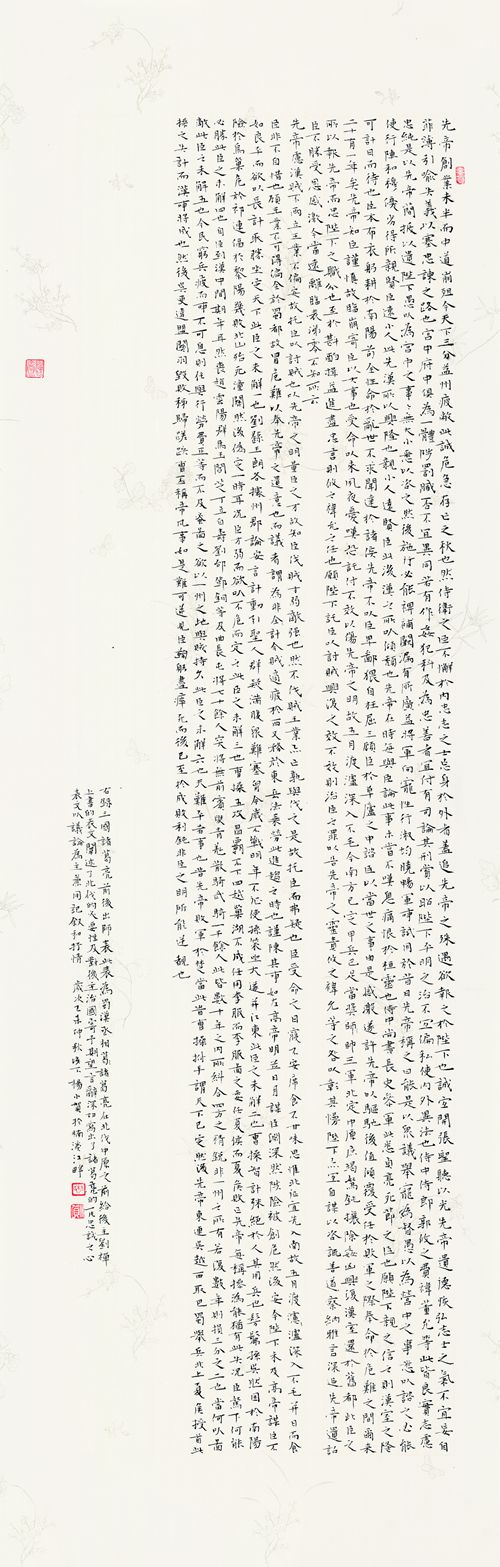

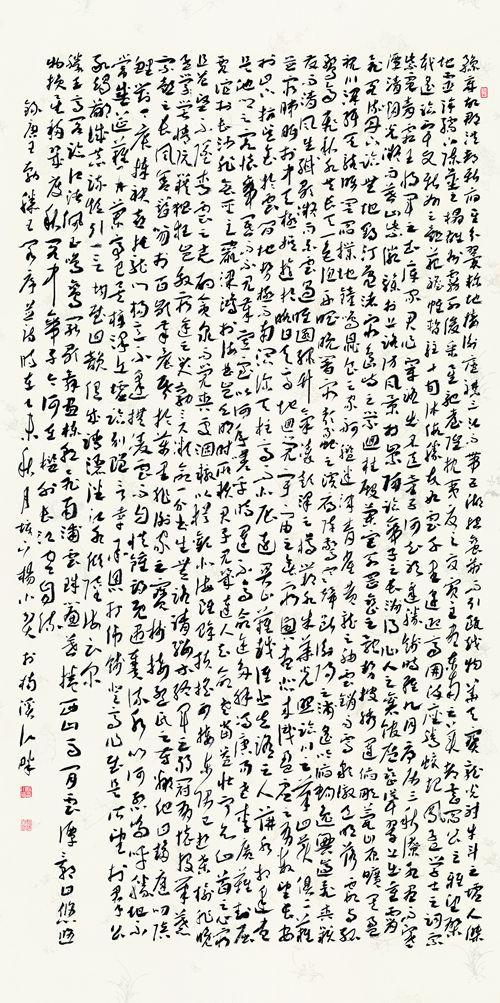

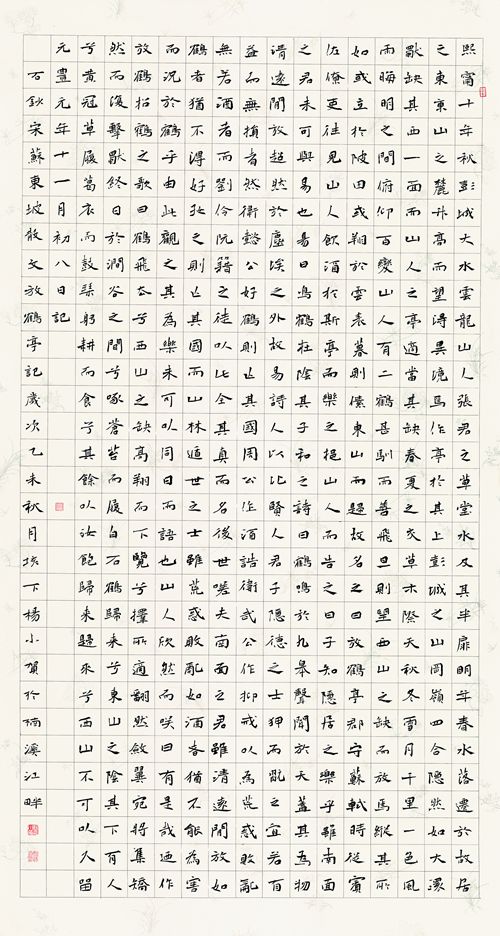

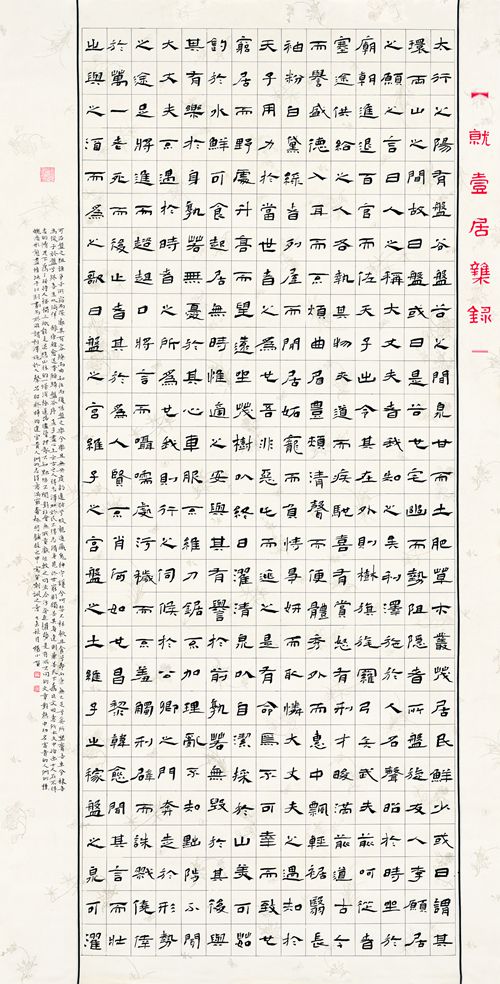

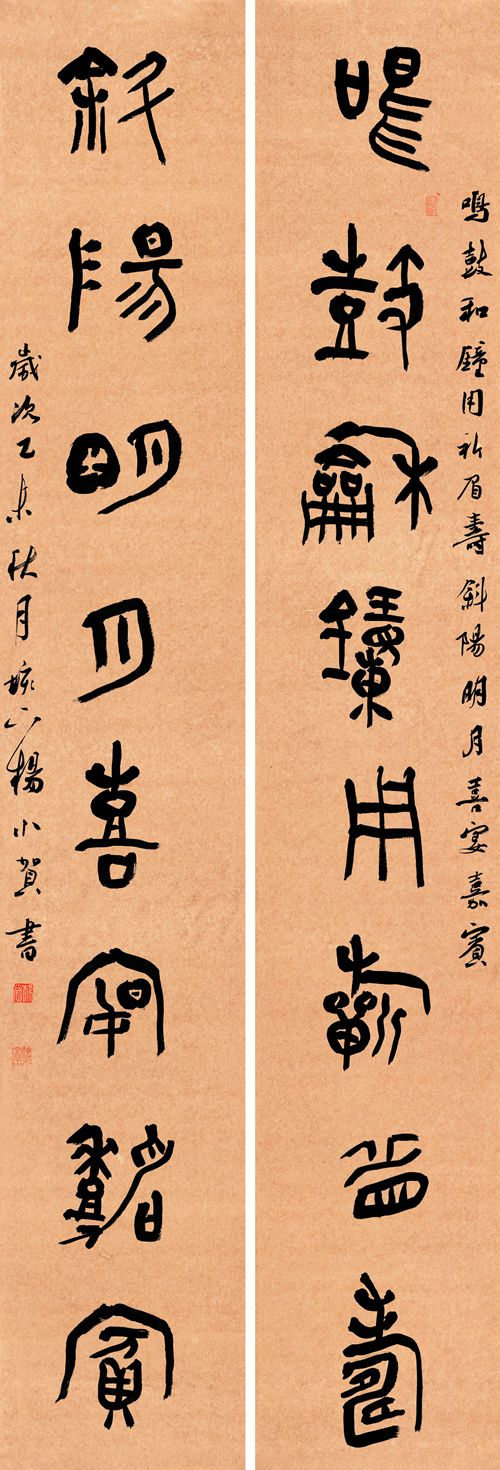

接触书法算来快20年了,学习书法断断续续也坚持了十几年了,学书之路也和众多作者一样,先楷书打基础,而后由着自己的性子真草隶篆、残碑汉简一样不落,貌似都会其实没一样精通,如此浑浑噩噩了十来年,蹉跎之后才渐渐领悟了古人说的:习古人书,必先专精于一家。至于信手触笔,无所不似,然后可兼收并蓄。明白了当初老师的谆谆教诲,不再贪多,慢慢让自己静下来,在浩瀚的书史中觅得一二契合自己心性的书体,深入进去,认真临习,是否已门不好说,自己在学习创作的过程中愉悦而有收获就好。近几年创作基本以隶书为主,其它书体涉猎不多,因而谈创作的话主要还是谈谈自己在隶书方面的一些感悟吧。我的学书注重三个方面,一临摹上注重深入传统和基础理论,也就是隶书的发展史、隶书的碑帖、和隶书相关的书体、隶书的书写技法等;二创作上注重广收约取和时代融合,包括选择主攻的书体,参考相近的碑帖,吸收当代优秀书家的技法和气息等;三是注重文化的学习,艺术本身就包含着博大的文化容量,一件优秀的书法作品必须蕴含着饱满的民族文化、历史文化、时代文化以及书法家个体风格特征,少了这些只能是字匠。

接触书法算来快20年了,学习书法断断续续也坚持了十几年了,学书之路也和众多作者一样,先楷书打基础,而后由着自己的性子真草隶篆、残碑汉简一样不落,貌似都会其实没一样精通,如此浑浑噩噩了十来年,蹉跎之后才渐渐领悟了古人说的:习古人书,必先专精于一家。至于信手触笔,无所不似,然后可兼收并蓄。明白了当初老师的谆谆教诲,不再贪多,慢慢让自己静下来,在浩瀚的书史中觅得一二契合自己心性的书体,深入进去,认真临习,是否已门不好说,自己在学习创作的过程中愉悦而有收获就好。近几年创作基本以隶书为主,其它书体涉猎不多,因而谈创作的话主要还是谈谈自己在隶书方面的一些感悟吧。我的学书注重三个方面,一临摹上注重深入传统和基础理论,也就是隶书的发展史、隶书的碑帖、和隶书相关的书体、隶书的书写技法等;二创作上注重广收约取和时代融合,包括选择主攻的书体,参考相近的碑帖,吸收当代优秀书家的技法和气息等;三是注重文化的学习,艺术本身就包含着博大的文化容量,一件优秀的书法作品必须蕴含着饱满的民族文化、历史文化、时代文化以及书法家个体风格特征,少了这些只能是字匠。

所谓基础理论,我自己理解的不知道正不正确,但包含书史和技法大体应该不错。书法史是浩瀚的,而单单是隶书书法史也是浩瀚的,除了各类石刻碑版外,随着近年各类简牍、帛书的不断出土,隶书的产生、发展、变异的轮廓也在逐渐清晰,供我们可取法的也不再是单单史晨、曹全等几个著名的汉碑了,因此在收集隶书的资料上我比较系统的把能见到碑帖简牍砖瓦等隶书方面的图版尽量收集起来,然后按年代顺序及风格不同排列分类,空闲时或临或读,用心揣摩,然后选择有代表性的,自己喜欢的重点临习,力争自己能系统的把隶书的整体有一个全面的认识和了解,学习的过程中逐渐明了隶书的形成、隶书的历史、不同地域的风格、字体的演进等。汉隶距离我们已经两千多年的历史,两千年的时间里也是书法工具材料和技书是以张迁入手,小字隶书从礼器入手,此二碑临摹都有百通以上,熟练之后开始掺入风格相近的碑,然后再从一些简牍、帛书、砖瓦上吸收有奇趣的用笔、结体、字法等,先取其常,辅以奇变。在字法上,好在自己在确定主攻隶书之前也曾下过功夫练习过甲骨文及大篆,虽未成规模,却对隶书的学习裨益匪浅,很多隶书的字法来源在临习中经常因识篆法而了然于心,不至出错。隶书这种书体,我以为入手容易,想写好太难。说容易是因为一般人通过不长的时间就能掌握隶书的特点及笔法,说难是你想在所谓的“学会了”的基础上体现出隶书宽博的气势、独特的金石味和自己的艺术风格便非易事了。因而在创作上我一是把自己临习过的隶书尽量让不同种类的碑帖融合一起,让作品既笔笔有传统来历,而又不具体像哪一碑哪一帖;既尽其变化而又不逾矩,与古为徒,裁剪由我。二是参考当代隶书大家及展览中优秀作者的章法、用笔、结构,取其精华化为我用。当下书坛,展览是书法艺术的主要传播工具,也是推动当代书法创作的主力因素,展览所带来的视觉冲击和审美取向是每一个书法人不可避免受其影响的现象,毋庸讳言,如果展览能给我们的创作带来豁然开朗的用处,又何必拒绝呢,因而写隶书,我以为除了深入古人之外,研究吸收当代隶书高手,看看他们是怎么解读古代经典及创作的,这对立志于学隶者很有必要,不必厚古薄今。毕竟,我们现在学习书法有了很多古人所不具备的一面:学习环境不一样了,视野开阔了,新出土资料的丰富了、传播途径不一样了等等,如果参考当代隶书高手的创作模式,能让我们快速地接近隶书、领悟笔法、理解汉碑,又何苦要蜗居书斋闭门造车、一味临古而不去利用触手可及的资源呢?况且只要是高手,水平、技法比我好,就没有什么不可以学习的,为什么只能学习古人呢?书谱云:“驰鹜沿革,物理常然;何必易雕宫于穴处,反玉辂于椎轮者乎”。当然我在以古人为宗,以当代人为辅的学学习状态下,时刻让自己不断的深入古人,通过对古代经典书法的汲取,来置换当代高手的那些不适合自己的东西,让自己有一条明确的道路,前进但又要牢牢把握住以古为徒的这条创作脉络。

书法艺术既然是中国传统文化中的重要组成部分,那么笔墨技法之外,书法创作成就的高低最终应当是取决于作者的知识结构和文艺修养等“字外功”。书法之妙,在自出机杼,技巧之外,书艺水平的高低,是看学识的深浅,作为一个书法工作者,具备书法家所应有的文化艺术修养,具备自我调节知识结构,使自己的知识和修养,能发挥最大的创作能动性,如此才会创作出更高水平的书艺佳作。

浙公网安备 33010302002163号

浙公网安备 33010302002163号