2015年度新峰计划20家— 蒋慧珍

来源:浙江省书法家协会 发布时间:2015/11/22 23:41:43

浙江省书法家协会根据省文化强省建设宏伟蓝图和战略部署,实施人才培养计划,创新人才激励举措,名之曰:浙江省书法家协会青年人才培养“新峰计划”。

浙江历来以书法强省著名,声名赫赫的“书法浙军”是经过数代艺术家辛勤耕耘的结果,要延续这种优势,浙江书协必须构建一支由书法领军人物、书法中坚力量、书法青年新秀等老、中、青优化组合的人才梯队。“新峰计划”是在浙江文化强省建设实施“文艺精品打造计划”、“文化名家造就计划”、“青年英才培养工程”的大背景下,继省委宣传部、省文联推出“浙江省视觉艺术青年人才培养‘新峰计划’”后,省书协承接和筹划的一项子计划,旨在激发书法后学的进取精神和创造活力,催生浙江书坛的后发潜力,培养一批“重学养、重品格、重基础、重个性”的“德艺双馨”青年英才,计划一年一度,持续5年,为未来浙江书坛积蓄100名中坚力量。

今年是计划实施的第三年,浙江省书协设定细则,年龄在40周岁以下,已达到中国书协会员条件的青年才俊中甄别遴选、优中挑优,确定20名入围对象,并将他们冠以“新峰”称号。“新峰”之“新”,在于构筑浙江书法的新观念、新品格和新优势;“新峰”之峰,在于营造浙江书法的创作高峰、学术高峰、人才高峰。计划一经实施,书协即对培养对象悉心栽培,为他们谋划成才大计,包括举办作品年展、制订创作规划、开展艺术研讨、组织对外交流等等。按照计划推进,本会对入围“新峰计划”培养人选的20位青年书法家特别举办“新风新峰——2015年度浙江省书法家协会青年人才培养‘新峰计划’20家作品展”,并出版作品集。

毋庸置疑,这20位才华初露并在书坛上崭露头角的幸运儿,遇到了一个千载难逢的好际遇,冀望他们珍惜时代之垂爱,肩负时代之重托,纵身充满魅力、充满希望的书法事业,造就一座真正令人瞩目的浙江书法新高峰,并将自己引入全新的艺术境地和人生境界,不断创作出无愧于民族、无愧于时代的优秀作品。

任何事物的希望在于明天,而浙江书坛的明天更富希望。

蒋慧珍

1982年生于浙江龙泉,先后毕业于丽水学院、杭州师范大学中国书画专业、中国艺术研究院中国书法院研究生课程班。现为丽水第二高级中学书法教师,系中国民主同盟盟员,中国书法家协会会员、浙江省书法家协会会员、浙江省青年书法家协会篆刻委员会委员、丽水市书法家协会副秘书长、龙渊印社副秘书长、丽水市青年书法家协会副主席。

主要参展与获奖

第六届全国篆刻艺术展

“廉江红橙杯”全国书法作品展

“天下大同·魏碑故里”全国书法作品展

第四届秦皇岛书法艺术节书法展

西泠印社第七届国际篆刻艺术评展

西泠印社第八届国际篆刻艺术评展

第三届、第四届浙江省篆刻大展

“沙孟海奖”第五、六、七、八届全浙书法大展

“陆维钊奖”浙江省第四、五、七届中青年书法篆刻展

全国妇女书画展二等奖

“西泠印社·乐石吉金”大型国际篆刻选拔赛优秀奖

入选2015年度浙江省书协青年人才培养“新峰计划”二十家

------------不急 不停 不躁—一个山妹子的习书杂感------------

我是从浙南龙泉大山中走出来的小女子,是书法篆刻带着我的脚步从松阳、杭州、北京走 过,最后落脚在丽水这个美丽宁静的城市。我入选“新峰计划”,欣喜之余,第一时间告诉了母亲,这位一辈子与锅碗瓢盆打交道的山村农妇,第一句话便问:“哦,要交钱吗?”我告诉她,不用交钱,装裱费都不要交,省书协还花钱培养我们呢,电话那头的她释然了。

我是从浙南龙泉大山中走出来的小女子,是书法篆刻带着我的脚步从松阳、杭州、北京走 过,最后落脚在丽水这个美丽宁静的城市。我入选“新峰计划”,欣喜之余,第一时间告诉了母亲,这位一辈子与锅碗瓢盆打交道的山村农妇,第一句话便问:“哦,要交钱吗?”我告诉她,不用交钱,装裱费都不要交,省书协还花钱培养我们呢,电话那头的她释然了。

一、在我父母眼中,能拿毛笔写字,是件值得骄傲的事,可惜大字不识的他们没这个福分。大姐上学了,他们便念叨:“上学了,过年家里的春联就交给你了!”不会拿毛笔的几个姐姐,也终究没能完成父母这份小小的心愿。我小学五年级时,学校里来了位体育老师叶忠文,他在兴趣课中教我临《多宝塔碑》,后来又写春联,红纸上的字很稚嫩,而父母脸上终于掠过一丝笑容。

后来,我考上了松阳师范,学校书法氛围浓厚,开学典礼上便有老生中的高手表演,影响 着新生都蠢蠢欲动。在这里,我有幸遇到了恩师徐咏平、吕郁芳,便摆弄起刀笔来,可谓乐以忘 忧。一日,完成了徐老师布置的秦汉印临摹作业,惴惴地请老师批改,徐老师用他那总是温和的 口气讲:“临的不错,看来你在书法篆刻方面还有点感觉,好好学。”于是在1997年4月的一个午 后,我便多了一份自信。毕业了,我分配到龙泉一所偏远的初中,那感觉真是山高皇帝远,学校没有电视,也嫑提电脑、手机,同事都在打牌消磨时光,我则选择一个人躲在小阁楼,写字刻印。一个女人整天就摆弄刀石,我能够体会人家看我的怪怪的眼光,只是我视若无睹。后来在龙渊印社的一次雅集上,遇到了陈宣蔚老师,那时他痴迷瓷艺,每两周来一趟龙泉,于是我便也每两周带着作业“出山”求教于他。

再后来,网络发达了,我学会了在专业论坛里发帖,担任篆刻版版主,接受各地书友“砸 砖”,藉此认识了不少书友,北京的戎月文便是其中一位。交流中,我愈发觉得自己学识浅薄,也更渴望走出大山,去专业书法院校接受系统的学习。后来戎月文姐姐向我推荐了中国艺术研究 院下属的中国书法院。2007年9月,我克服了重重困难,负笈北上求学。

二、中国书法院的教学思想开放,各种观念并存,初到京城的我兴奋不已,还给自己制定了学书方向:广涉博取,浑朴大气;纵向取法,横向取意。随着每两周一个老师的频率,懵懂的 我不断地更换着字帖,脑子里不断地充斥着新的观念,什么“碑帖结合”、“融帖入碑”,真是 豪情冲天。但写着写着,我却摸不着北了,碑未吃透,帖未深入,岂有那么容易就结合?幸好,在这里遇见了来自全国各地的良师益友,老师们的教诲,同学们的帮助,使我也能时不时豁然开朗,“野丫头”逐步认清了自己,于是复归传统,沉下心来临帖、读印。徐正濂老师讲课结束时 讲:“最好的学生不是最聪明的学生,而是最能坚持的学生。有志于篆刻,要寻找一种小环境,把兴趣维持下去。”我记下了,生性愚钝的我,没有冰雪聪明,那就努力“坚持”吧!

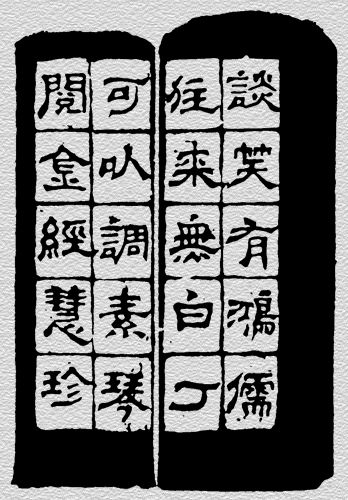

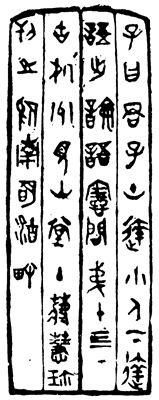

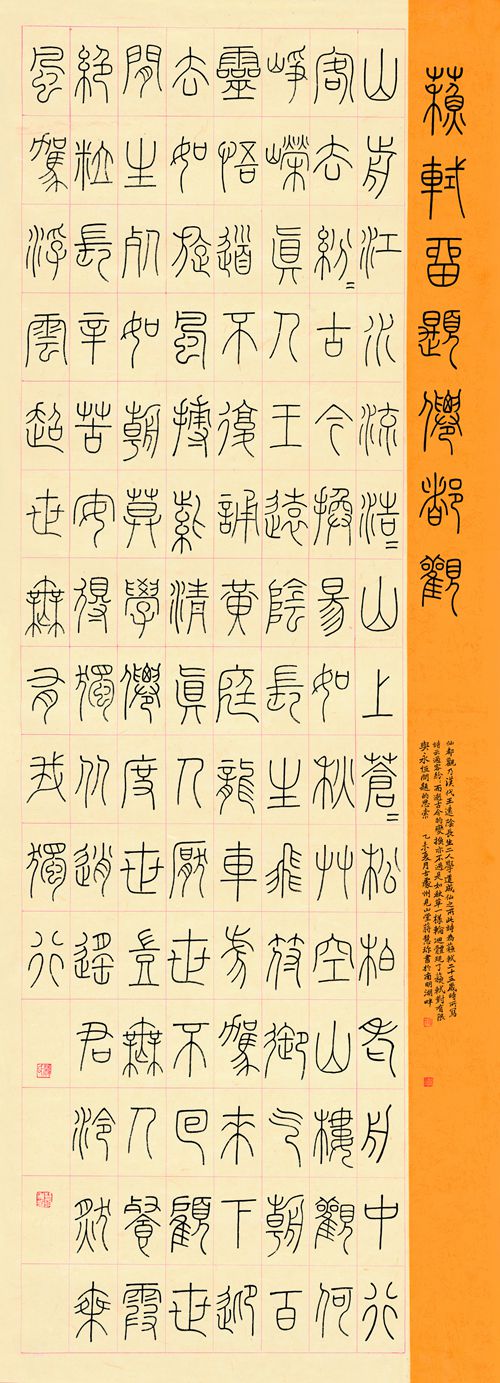

三、邓散木《篆刻学》中讲:“印以篆文为主,故学刻印,必先通篆。”五体书中,我独喜篆字,便自《峄山刻石》入手,先后涉猎秦诏版文字、《袁安碑》及清人篆书,其中受赵之谦 的影响更多一些。赵之谦以碑法入篆,使转纵横,气机流宕,让我激动。近年则醉心于李阳冰的《千字文》,写作品时尝试将清篆的书写性及其隶意起笔带入铁线,不断锤炼线条,去俗求雅。

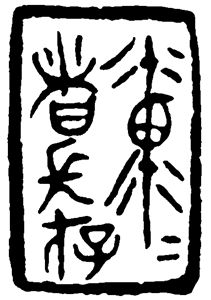

石开先生讲:“印章之要,全在结字”,我习篆,也是为篆刻服务,为了记住更多的结字法,从摹写秦汉印及流派大师的印上下功夫,利用写字记结构,不断尝试以书入印。小篆的匀称整齐与晋系小玺的变动不拘,都奔赴腕底,滋润着我心田,庄严雅致,变动自在,我在两极之间行走。 明杨士修《印母》云:“刀笔在手,观则在心,手器或废,心乃亡存,以是因缘,名为五观:曰情、曰兴、曰格、曰重、曰雅。”“所谓神也,非印有神,神在人也。”一艺之成,岂易言哉,《论语》云“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,在今天这个浮躁的人世中,我只有尽量保持着一个平和的心态,获奖不骄,失败不馁,用心感受那一点一画、一朱一白带来的欣喜,澄心静虑,在传统书印中享受一份生活的安详宁静。

四、我是一个慢性子,读书时有过“慢三拍”的诨名,天性如此,我也便在这个快节奏时代,享受自己的慢生活,一书一笔一石,悠然自足。丽水的宁静,不仅在山水,还在于这里有一 帮心地坦诚的师友,林湘、王迅等长辈,徐咏平、吕郁芳、金叶、陈远鸣等老师,陈洪大、王泽玖、毛筱敏、雷斌、李志根等师兄妹,大家聚在一块,淳淳如也。上天垂顾,让我拥有了一个温馨的家,也有了一隅停泊心灵的港湾。

遥想,当年龙泉山里蜗居,同事纷纷调进县城,连母亲都觉得她这个小女儿“不务正业”,整日捣鼓一堆破石头,赚不了钱,也调不了工作。只是她与我一样不死心,不知哪来的信念,她 老人家始终相信“黄金不如乌金贵”(“乌金”即“墨宝”),尽管心中不忍,却由着我继续涂抹。庆幸的是,幸运之神降临,2009年9月,我调入丽水第二高级中学,由业余的书法爱好者荣升为专职书法教师,由此也更坚定了我心志,艺海漫漫,我惟有不懈二字耳。

客厅里,八个月大的小儿正嗷嗷待哺。我想,写字刻印和养娃,没什么两样,你必须得一口 一口地喂,他才日日成长。此际,耳畔好像又响起石开老师的赠言:“以悠闲和游戏的心态,做认真的学术探求,去构建自己愉快的艺术人生。爱家庭,惜友情。”人生如白驹过隙,而我告诉自己:不急,不停,不躁。

2015年8月30夜于见山堂南窗

浙公网安备 33010302002163号

浙公网安备 33010302002163号