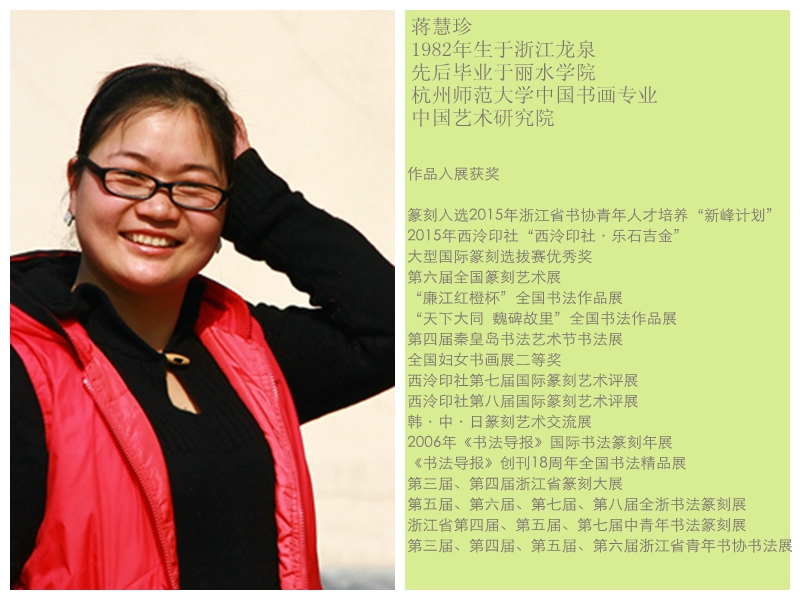

丽水市青年书法十家---蒋慧珍

来源:浙江省书法家协会 发布时间:2015/12/31 16:54:21

写在前面

丽水,古称处州、栝州。虽有好川文化佐证新时器时就有先民生活于斯,隋开皇九年置县始亦有一千四百多年,但地处浙南山区、山高路险、交通不畅、信息阻塞,历来少受世人瞩目。平时遇到杭嘉湖、甬绍金及至温州友人,聊及当地史上文化名家,总不及人。其实丽水应该算是物华天宝、人杰地灵的地方,乡人民风淳朴、耕读传家,囿于地域,奈何。

改革开放后,特别是到了二十一世纪,丽水迎来了大发展的好时机,不仅修铁路、通了高速,年底也将跨进高铁时代,而互联网的蓬勃崛起更是拉近了丽水与世界的距离。现在,丽水良好的生态区域特征反倒更显现出强劲的发展动力。文化亮点纷呈,丽水书法人自觉紧跟时代,成绩斐然!在全国、全省书赛中争金夺银、中书协会员已有四十多位,从八十八高寿的林湘老到九零后,形成良好的梯队,形势喜人。

2014年11月,在共青团丽水市委的大力帮助下,丽水一批青年书法才俊发起倡议,经市民政局批准,正式成立了丽水市青年书法家协会。协会成立以来活动频繁,书法培训讲座、书法进校园、书法进文化礼堂、义务书写春联及印发春联等,呈现青年人的勃勃生机。而骨干李志根、杨忠伟、蒋慧珍更是入选了省新峰人才培养计划,吴通正书法作品入展全国第十一届书法篆刻作品展,协会是起作用的。

今年年初,青年书协提议由我策划做一次丽水青年书法十家提名展。感于这么积极向上的青年团队,我答应了这件有意义的大好事。丽水县市书法发展不甚均衡,十家涵盖了市直、莲都、缙云、云和、景宁、庆元、松阳和开发区,分布广泛;丽水青年书风趋同,十家擅长字体却有大篆、小篆、隶书、小楷、魏碑、行书、章草、小草、大草,书风多样,年龄分在七零后七人、八零后二人、九零后一人,梯队明显。为了使此次提名展发挥应有作用,我给大家定的参展要求是每人八件作品,要求两件为临摩作品,意在倡导与重视临帖,迫使大家深入经典;另六件为创作作品,要求形式不重复,必须有两种以上字体。作为一个有更高要求的书法家,囿于一家,肯定是不行的。趁年青,底子要做大,不奢望五体皆精,但至少会两三种书体。“汝果欲学诗,功夫在诗外”,同样可知,“汝果欲学草(书),功夫在草(书)外”等,敢于拿不是自已日常展览中最擅长书体参展,也是一种勇气。但绝不能仅是勇气,通过努力,希望变成一种豪气。因为他从此能擅长起码两种书体。框架定好后,从今年暮春到定稿,大家集中反复加工居然达五次(其间没人请假),互相学习,互相借鉴,最终形成字体趋向多元,这是我们乐于看到的。

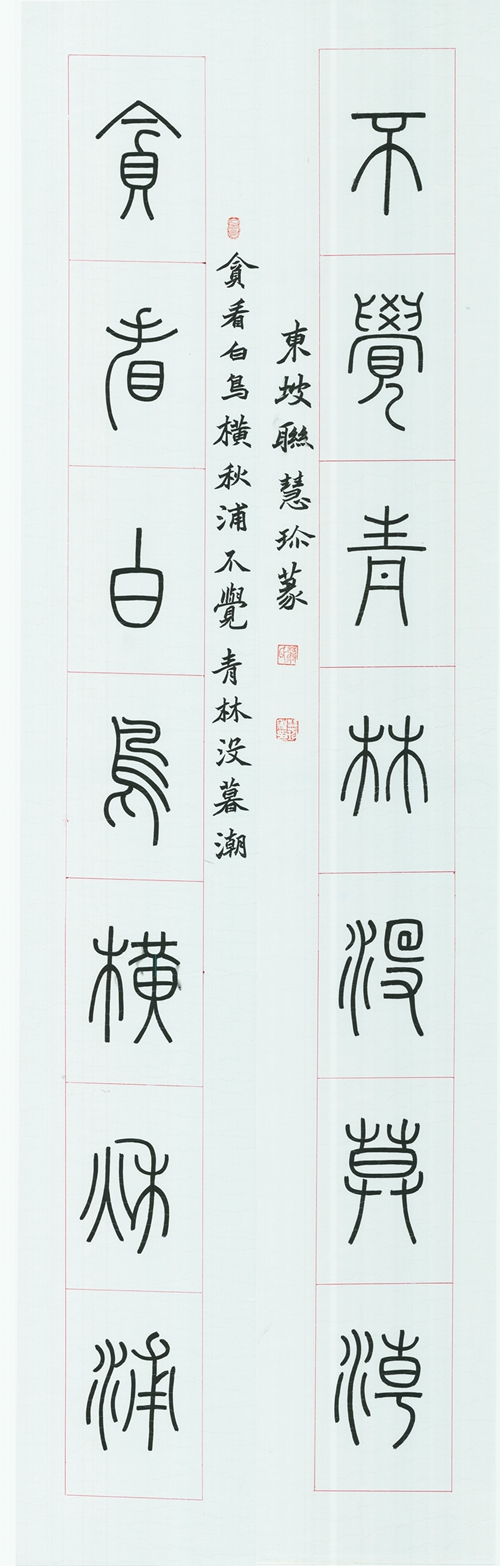

今天,我们把八十件作品呈现在家面前,虽然大多作品尚不成熟,但他们都已努力,进步是明显的。他们的路还很长很长,虽存有蓝永明的拘谨、马利兴的生硬、王春霞的瘦弱、林伟的尖束、吴通正的臃绕、叶龙芳的正平、杨忠伟的经营、蒋慧珍的描滞、雷斌的紧严、李志根的熟滑,这些问题恐非一日可改,我们期待着。

请各位老师、道友多提宝贵意见,祝福他们。

乙未小雪 陈洪大 草于见山闻水老屋

不急 不停 不躁 --------一个山妹子的习书杂感

我是从浙南龙泉大山中走出来的小女子,是书法篆刻带着我的脚步从松阳、杭州、北京走过,最后落脚在丽水这个美丽宁静的城市。我入选“新峰计划”,欣喜之余,第一时间告诉了母亲,这位一辈子与锅碗瓢盆打交道的山村农妇,第一句话便问:“哦,要交钱吗?”我告诉她,不用交钱,装裱费都不要交,省书协还花钱培养我们呢,电话那头的她释然了。

一

在我父母眼中,能拿毛笔写字,是件值得骄傲的事,可惜大字不识的他们没这个福分。大姐上学了,他们便念叨:“上学了,过年家里的春联就交给你了!”不会拿毛笔的几个姐姐,也终究没能完成父母这份小小的心愿。我小学五年级时,学校里来了位体育老师叶忠文,他在兴趣课中教我临《多宝塔碑》,后来又写春联,红纸上的字很稚嫩,而父母脸上终于掠过一丝笑容。

后来,我考上了松阳师范,学校书法氛围浓厚,开学典礼上便有老生中的高手表演,影响着新生都蠢蠢欲动。在这里,我有幸遇到了恩师徐咏平、吕郁芳,便摆弄起刀笔来,可谓乐以忘忧。一日,完成了徐老师布置的秦汉印临摹作业,惴惴地请老师批改,徐老师用他那总是温和的口气讲:“临的不错,看来你在书法篆刻方面还有点感觉,好好学。”于是在1997年4月的一个午后,我便多了一份自信。

毕业了,我分配到龙泉一所偏远的初中,那感觉真是山高皇帝远,学校没有电视,也嫑提电脑、手机,同事都在打牌消磨时光,我则选择一个人躲在小阁楼,写字刻印。一个女人整天就摆弄刀石,我能够体会人家看我的怪怪的眼光,只是我视若无睹。后来在龙渊印社的一次雅集上,遇到了陈宣蔚老师,那时他痴迷瓷艺,每两周来一趟龙泉,于是我便也每两周带着作业“出山”求教于他。

再后来,网络发达了,我学会了在专业论坛里发帖,担任篆刻版版主,接受各地书友“砸砖”,藉此认识了不少书友,北京的戎月文便是其中一位。交流中,我愈发觉得自己学识浅薄,也更渴望走出大山,去专业书法院校接受系统的学习。后来戎月文姐姐向我推荐了中国艺术研究院下属的中国书法院。2007年9月,我克服了重重困难,负笈北上求学。

二

中国书法院的教学思想开放,各种观念并存,初到京城的我兴奋不已,还给自己制定了学书方向:广涉博取,浑朴大气;纵向取法,横向取意。随着每两周一个老师的频率,懵懂的我不断地更换着字帖,脑子里不断地充斥着新的观念,什么“碑帖结合”、“融帖入碑”,真是豪情冲天。但写着写着,我却摸不着北了,碑未吃透,帖未深入,岂有那么容易就结合?幸好,在这里遇见了来自全国各地的良师益友,老师们的教诲,同学们的帮助,使我也能时不时豁然开朗,“野丫头”逐步认清了自己,于是复归传统,沉下心来临帖、读印。 徐正濂老师讲课结束时讲:“最好的学生不是最聪明的学生,而是最能坚持的学生。有志于篆刻,要寻找一种小环境,把兴趣维持下去。”我记下了,生性愚钝的我,没有冰雪聪明,那就努力“坚持”吧!

三

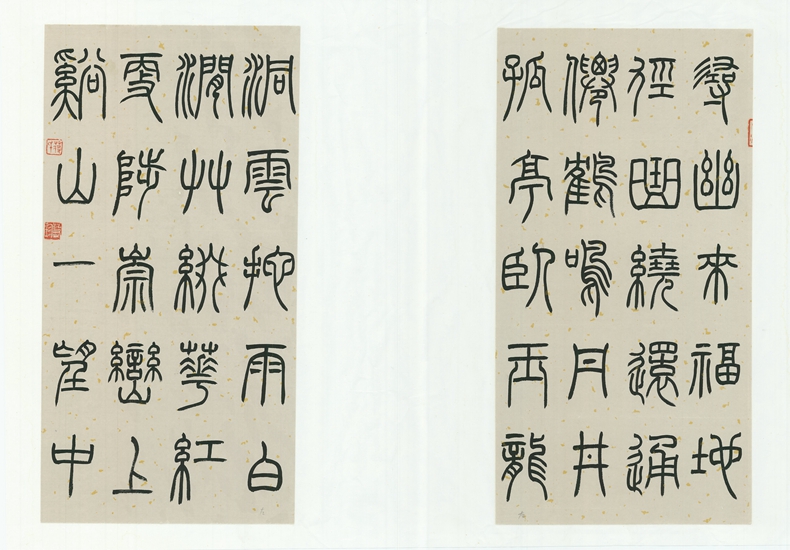

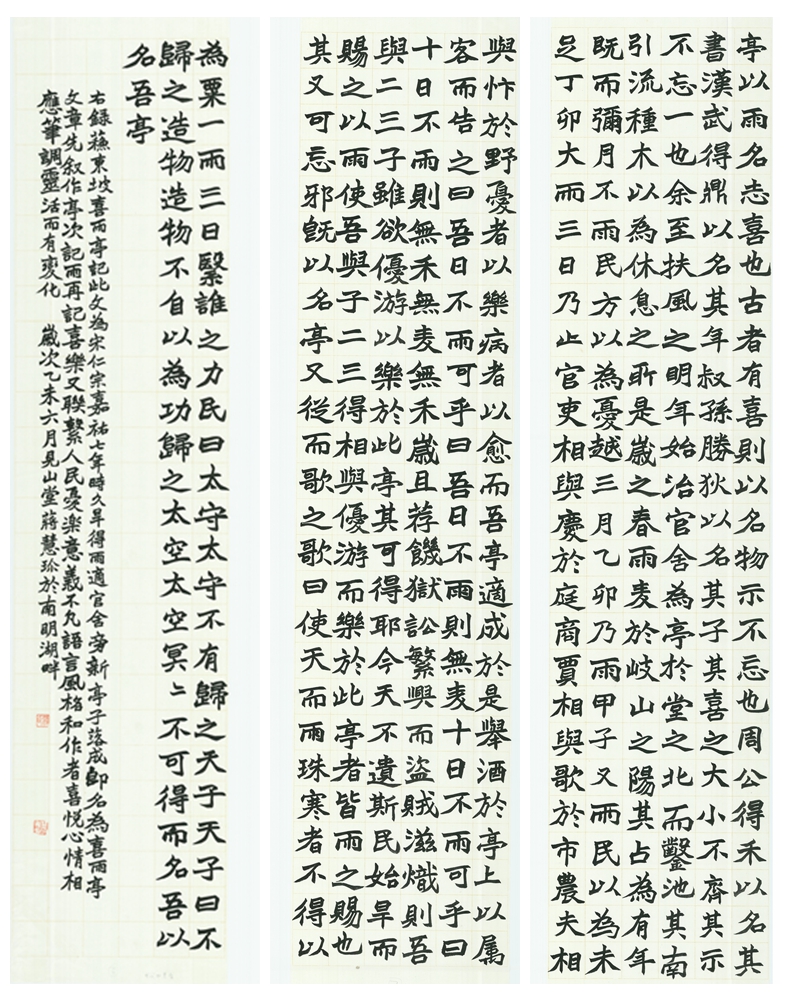

邓散木《篆刻学》中讲:“印以篆文为主,故学刻印,必先通篆。”五体书中,我独喜篆字,便自《峄山刻石》入手,先后涉猎秦诏版文字、《袁安碑》及清人篆书,其中受赵之谦的影响更多一些。赵之谦以碑法入篆,使转纵横,气机流宕,让我激动。近年则醉心于李阳冰的《千字文》,写作品时尝试将清篆的书写性及其隶意起笔带入铁线,不断锤炼线条,去俗求雅。石开先生讲:“印章之要,全在结字”, 我习篆,也是为篆刻服务,为了记住更多的结字法,从摹写秦汉印及流派大师的印上下功夫,利用写字记结构,不断尝试以书入印。小篆的匀称整齐与晋系小玺的变动不拘,都奔赴腕底,滋润着我心田,庄严雅致,变动自在,我在两极之间行走。

明杨士修《印母》云:“刀笔在手,观则在心,手器或废,心乃亡存,以是因缘,名为五观:曰情、曰兴、曰格、曰重、曰雅。”“所谓神也,非印有神,神在人也。”一艺之成,岂易言哉,《论语》云“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,在今天这个浮躁的人世中,我只有尽量保持着一个平和的心态,获奖不骄,失败不馁,用心感受那一点一画、一朱一白带来的欣喜,澄心静虑,在传统书印中享受一份生活的安详宁静。

四

我是一个慢性子,读书时有过“慢三拍”的诨名,天性如此,我也便在这个快节奏时代,享受自己的慢生活,一书一笔一石,悠然自足。丽水的宁静,不仅在山水,还在于这里有一帮心地坦诚的师友,林湘、王迅等长辈,徐咏平、吕郁芳、金叶、陈远鸣等老师,陈洪大、王泽玖、毛筱敏、雷斌、李志根等师兄妹,大家聚在一块,淳淳如也。上天垂顾,让我拥有了一个温馨的家,也有了一隅停泊心灵的港湾。

遥想,当年龙泉山里蜗居,同事纷纷调进县城,连母亲都觉得她这个小女儿“不务正业”,整日捣鼓一堆破石头,赚不了钱,也调不了工作。只是她与我一样不死心,不知哪来的信念,她老人家始终相信“黄金不如乌金贵”(“乌金”即“墨宝”),尽管心中不忍,却由着我继续涂抹。庆幸的是,幸运之神降临,2009年9月,我调入丽水第二高级中学,由业余的书法爱好者荣升为专职书法教师,由此也更坚定了我心志,艺海漫漫,我惟有不懈二字耳。

客厅里,八个月大的小儿正嗷嗷待哺。我想,写字刻印和养娃,没什么两样,你必须得一口一口地喂,他才日日成长。此际,耳畔好像又响起石开老师的赠言:“以悠闲和游戏的心态,做认真的学术探求,去构建自己愉快的艺术人生。爱家庭,惜友情。”人生如白驹过隙,而我告诉自己:不急,不停,不躁。

——2015.8.30夜于见山堂南窗

浙公网安备 33010302002163号

浙公网安备 33010302002163号