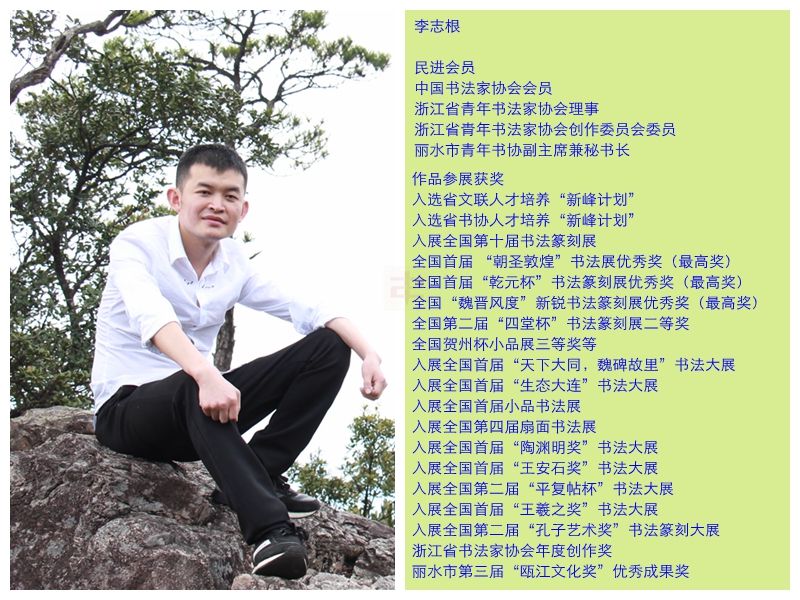

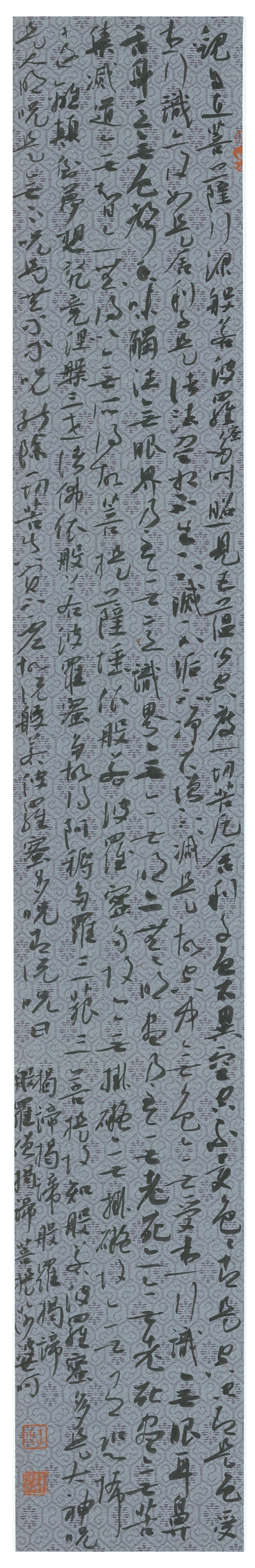

丽水市青年书法十家--- 李志根

来源:浙江省书法家协会 发布时间:2016/1/8 17:17:56

写在前面

丽水,古称处州、栝州。虽有好川文化佐证新时器时就有先民生活于斯,隋开皇九年置县始亦有一千四百多年,但地处浙南山区、山高路险、交通不畅、信息阻塞,历来少受世人瞩目。平时遇到杭嘉湖、甬绍金及至温州友人,聊及当地史上文化名家,总不及人。其实丽水应该算是物华天宝、人杰地灵的地方,乡人民风淳朴、耕读传家,囿于地域,奈何。

改革开放后,特别是到了二十一世纪,丽水迎来了大发展的好时机,不仅修铁路、通了高速,年底也将跨进高铁时代,而互联网的蓬勃崛起更是拉近了丽水与世界的距离。现在,丽水良好的生态区域特征反倒更显现出强劲的发展动力。文化亮点纷呈,丽水书法人自觉紧跟时代,成绩斐然!在全国、全省书赛中争金夺银、中书协会员已有四十多位,从八十八高寿的林湘老到九零后,形成良好的梯队,形势喜人。

2014年11月,在共青团丽水市委的大力帮助下,丽水一批青年书法才俊发起倡议,经市民政局批准,正式成立了丽水市青年书法家协会。协会成立以来活动频繁,书法培训讲座、书法进校园、书法进文化礼堂、义务书写春联及印发春联等,呈现青年人的勃勃生机。而骨干李志根、杨忠伟、蒋慧珍更是入选了省新峰人才培养计划,吴通正书法作品入展全国第十一届书法篆刻作品展,协会是起作用的。

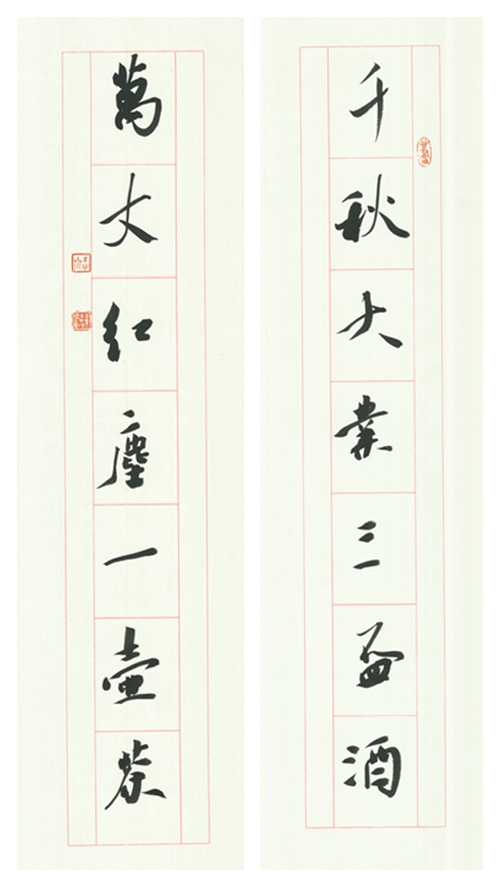

今年年初,青年书协提议由我策划做一次丽水青年书法十家提名展。感于这么积极向上的青年团队,我答应了这件有意义的大好事。丽水县市书法发展不甚均衡,十家涵盖了市直、莲都、缙云、云和、景宁、庆元、松阳和开发区,分布广泛;丽水青年书风趋同,十家擅长字体却有大篆、小篆、隶书、小楷、魏碑、行书、章草、小草、大草,书风多样,年龄分在七零后七人、八零后二人、九零后一人,梯队明显。为了使此次提名展发挥应有作用,我给大家定的参展要求是每人八件作品,要求两件为临摩作品,意在倡导与重视临帖,迫使大家深入经典;另六件为创作作品,要求形式不重复,必须有两种以上字体。作为一个有更高要求的书法家,囿于一家,肯定是不行的。趁年青,底子要做大,不奢望五体皆精,但至少会两三种书体。“汝果欲学诗,功夫在诗外”,同样可知,“汝果欲学草(书),功夫在草(书)外”等,敢于拿不是自已日常展览中最擅长书体参展,也是一种勇气。但绝不能仅是勇气,通过努力,希望变成一种豪气。因为他从此能擅长起码两种书体。框架定好后,从今年暮春到定稿,大家集中反复加工居然达五次(其间没人请假),互相学习,互相借鉴,最终形成字体趋向多元,这是我们乐于看到的。

今天,我们把八十件作品呈现在家面前,虽然大多作品尚不成熟,但他们都已努力,进步是明显的。他们的路还很长很长,虽存有蓝永明的拘谨、马利兴的生硬、王春霞的瘦弱、林伟的尖束、吴通正的臃绕、叶龙芳的正平、杨忠伟的经营、蒋慧珍的描滞、雷斌的紧严、李志根的熟滑,这些问题恐非一日可改,我们期待着。

请各位老师、道友多提宝贵意见,祝福他们。

乙未小雪 陈洪大 草于见山闻水老屋

学书心得

还记得大学期间的暑假,与班上同学留在学校,跟随学院徐咏平老师练书法,大热天,偌大的校园,几个人光着膀子写擘窠大字,或勤礼,或张迁,写得大汗淋漓,那真叫一个痛快。日子悄然而逝,一晃十年了,不变的是对书法的痴迷,日夜琢磨着。。

和书法结缘,也算偶然。大学里的专业是小学数学教育,出于大学期间时间较多,很空,无聊,便开始习书。面对书法,一张白纸的我也曾彷徨,徘徊不前,懵懵懂懂地入了全国第十届书法篆刻展,才开始对书法有些理性的思考。我不是科班出身,这几年我一直投身全国书法展的热潮,书法对我说是书写,也是制作,如何打造一件入展率较高的作品,成了我首要的审追求。这种以展促训的学习方式,人们有褒有贬,但我知道对于现阶段的我来说,也没什么不好,它会激发我的热情,让我慢慢体会书法之法,让我的学书之路渐渐明晰起来。一件完整丰富的书法作品,需要多角度观照,我知道目前我缺什么,该补什么,于是慢慢提炼自己,找到自我,在古人的法帖中寻求答案,明确方向。

和书法结缘,也算偶然。大学里的专业是小学数学教育,出于大学期间时间较多,很空,无聊,便开始习书。面对书法,一张白纸的我也曾彷徨,徘徊不前,懵懵懂懂地入了全国第十届书法篆刻展,才开始对书法有些理性的思考。我不是科班出身,这几年我一直投身全国书法展的热潮,书法对我说是书写,也是制作,如何打造一件入展率较高的作品,成了我首要的审追求。这种以展促训的学习方式,人们有褒有贬,但我知道对于现阶段的我来说,也没什么不好,它会激发我的热情,让我慢慢体会书法之法,让我的学书之路渐渐明晰起来。一件完整丰富的书法作品,需要多角度观照,我知道目前我缺什么,该补什么,于是慢慢提炼自己,找到自我,在古人的法帖中寻求答案,明确方向。

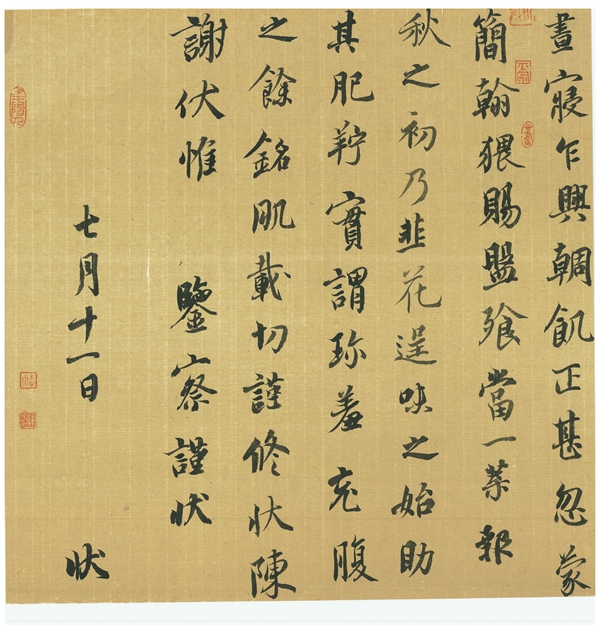

学书法,临摹古人经典法帖是不二法门,起点要高,一法深修,临摹精准到位。所谓“取乎其上,得乎其中;取乎其中,得乎其下”,选定的碑帖要高水准,同时精准的临摹是关键,临得精,才能得到多。学书数载,临池不缀,而每个碑帖只写个大概,其形也不准,谈何得其神采。用笔之外,结体也是关键,赵孟頫云“学书以用笔为上,然结字亦须用工”,一件作品创作,首先要解决的是字形问题,做到每个字过关,有出处,能看出古人的影子。一笔一画,力求精准,悉心体会古人结字的攲侧、向背、俯仰、聚散、大小、长短等,方能运用自如。

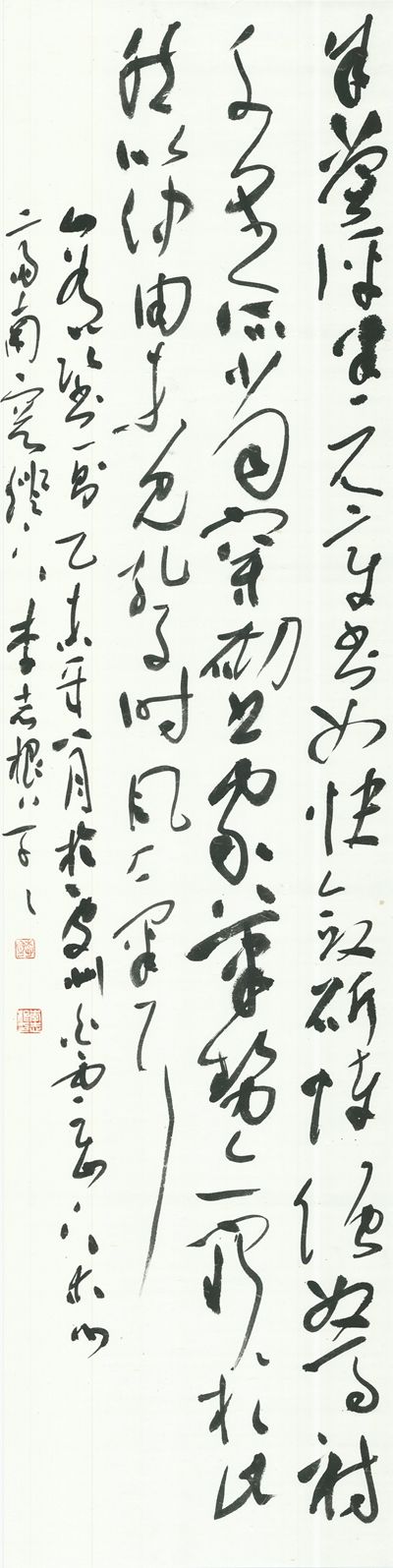

学书须博取。古人强调博涉多优,王羲之云:“予少学卫夫人书,将谓大能。及渡江,北游名山,见李斯,曹喜等书,又之许下见钟繇、梁鹄书,又之洛下见蔡邕石经三体,又于从兄处见《华岳碑》,遂改本师。”转益多师,方能成自家面目。我得益于读书期间,篆、隶、行、楷、草也都曾尝试,对古人用笔形态有了个大致的了解,对整个书史及字体的演变有了初步了解,这几年我对《真草千字文》、《书谱》、《雁塔圣教序》及温州书风有了较为深入学习后,便大量临习篆隶,训练了笔力和笔性,也增加了线条厚重及质朴感。

一件完整的书法作品,章法是关键。排兵布阵乃战事成败关键,作品也是如此。能够起承转合,一如乐曲,层层推进,动静结合,方有可观处。古人曾云:“先贤作字,必首为数行楷法,然后肆笔以终其书”,这种动静结合,符合生命活动方式,在魏晋尺牍中此类章法布白比比皆是。今人小字作品中多套用此类章法,加以墨之枯润,点线之轻重、方圆、粗细,多种元素的矛盾统一,营造出“和而不同”之丰富旋律感,营造出空间的丰富画面感,这些章法营造因素,都需要平时一点一滴有意地进行训练。

对我来说,学书短短十年,还处在集字、仿作阶段,还未免做作和程式化,但这只是一个过程,是今人学书都无法避开的过程。无意于佳乃佳,这需要几十年的临池不辍,非池水尽墨,何来逸气湍飞。保持清醒,不满足于现状,坚持不懈地学习,从各方面提升自己,这是我所想的,也算是目标吧。

书法,只有起点,没有终点。

2014年十月李志根于木心斋

浙公网安备 33010302002163号

浙公网安备 33010302002163号