【翰墨新峰】程卫忠:静中寓动 正中求奇——2014年度“新峰计划”书法入选人才作品欣赏

来源:浙江省书法家协会 发布时间:2016/2/15 19:25:11

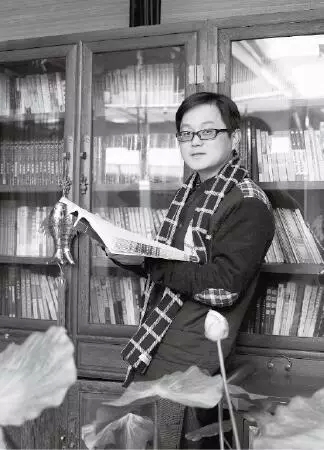

程卫忠,男,生于1983年。毕业于杭州师范大学中国书画专业。现就职于安吉县阳光学校,从事书法教学工作。为中国书法家协会会员。

程卫忠,男,生于1983年。毕业于杭州师范大学中国书画专业。现就职于安吉县阳光学校,从事书法教学工作。为中国书法家协会会员。

书为心画

尼采曾说过:“如果我们要永远幸福,那么,除弘扬文化外,我们别无他途。”书法作为东方文化可供选择的载体之一,为我们寻求诗意的栖息地提供了最佳的寓所。

从当前的展厅效应来看,把楷书作为艺术研究与创作的主攻方向似乎是件吃力不讨好的事,我们很多人在学习书法初始阶段对楷书的临摹,既是对法度的学习,同时也可能将心底的一种自由创造精神丢弃,因此,想在古人的基础上写些有质量的自家面目可谓难度颇大;另一方面,楷书技巧的严谨性在一定程度上束缚了这个时代崇尚张扬个性的羽翼,因而导致了楷书在当代书坛的式微。

曾几何时与“书”结下了不解之缘。在篆、隶、楷、行草诸体里,对楷书情有独钟,源于喜欢,所以投入的时间也比较多。

在楷书方面,“尊魏不卑唐”。魏碑、隋碑、唐碑之间,存在一脉相承和变异发展的复杂关系,只有理清这种脉络,而后才能谈得上超越。

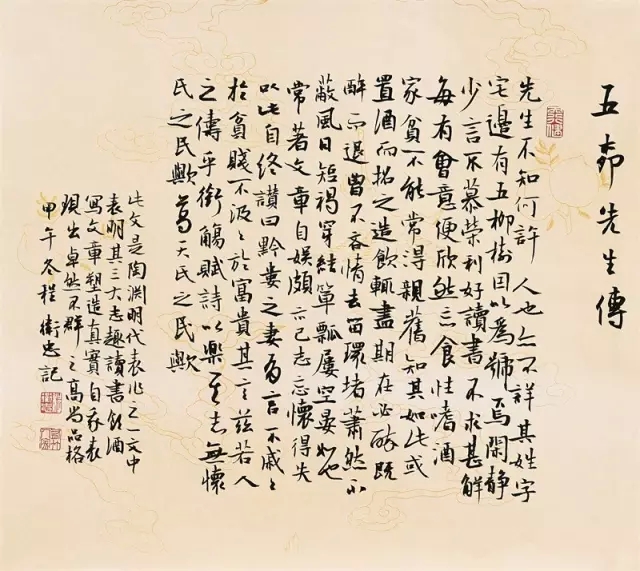

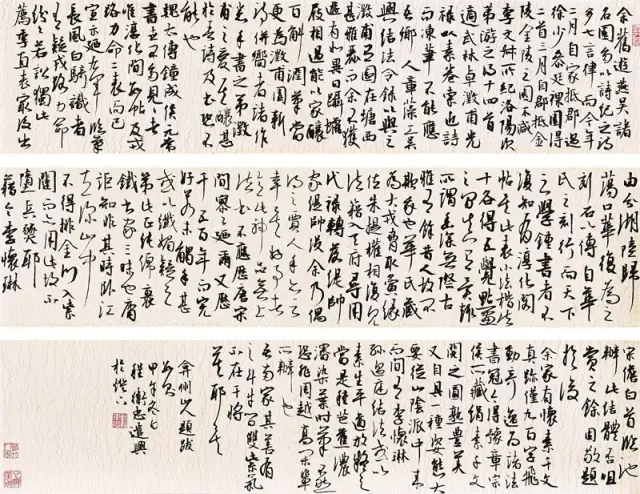

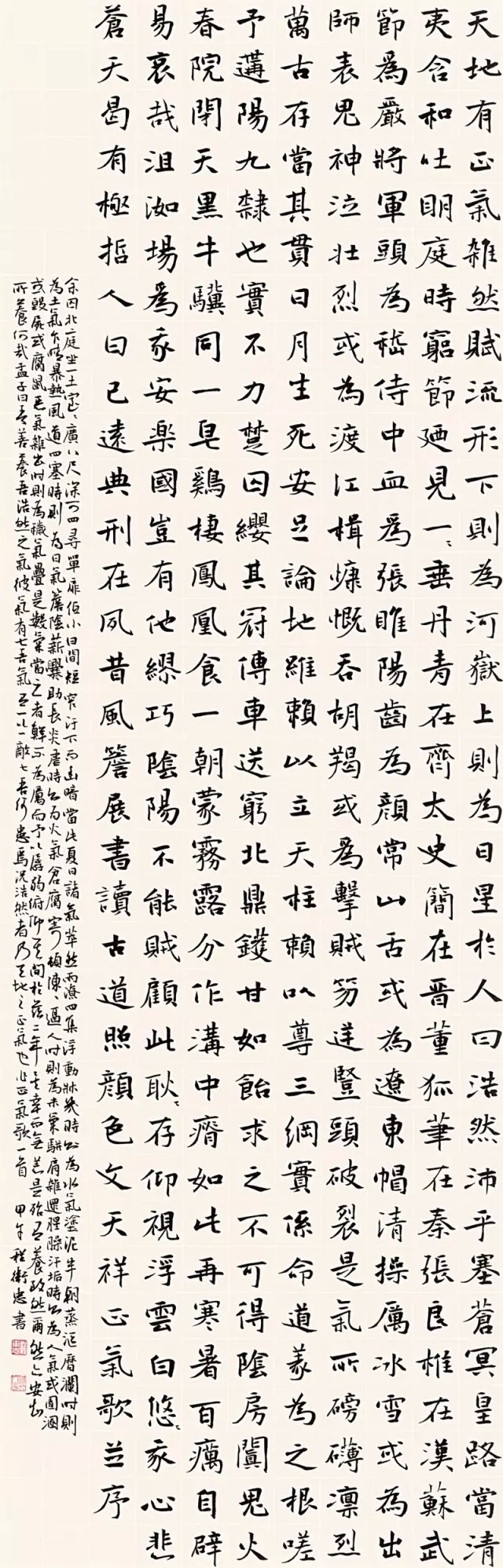

楷书具静态之美,然而如何在静中寓动,拙中取巧,正中求奇,一直是我追求和思考的。学书以魏碑墓志为基调,参《圣教序》结字造势,融唐楷及行书笔意,在动静、巧拙、奇正的矛盾关系中,寻求属于自己的笔墨语言,创作时不激不厉,心态沉静,沉密神采,如对至尊,在一任自然的状态下享受着书写的快乐和惬意。

唐楷的庄严大度、魏碑的天真朴质,形成楷法中的“二美”,都是我们学习、汲取的对象。相较于晋楷和唐楷,魏碑的点画最为丰富多彩,其原因和刻工对汉文化的模仿等有关,这主要体现在高度的“不成熟性”,而这种“不成熟性”恰恰为后人提供了再创造和有所建树的空间,为“魏碑艺术”的独立创造了条件。

选帖格调要高,要有目的性。选帖如拜师,要选最高水平的老师,一定要考察周到,搞明白为什么要选,选了以后要学什么,搞明白这些才能确定下来。

境由心造,无论什么事都讲个心境,特别是要做好一件事情。书法也不例外。好的心境有益于书法创作,会使人感到轻松、舒畅,以至于心手双畅。与古代相比,当今社会显得浮躁许多,在这样的大环境中,心境显得尤为重要。

艺术创作需要认真。绝不容许任何一个点画是粗糙、随意、冷漠的,每一个点画的起、行、收都必须气脉畅达,节律分明,就像一段优美的音乐,每一个音符都有它的存在价值与理由。于书切记粗制滥造,随随便便,草率为之。我在创作过程中,如果遇到不满意的字法,通过字典等书籍从古人名碑名帖中查找,熟记于心,胸有成竹,这样就不会被技法方面的东西所羁绊,自然挥洒,创作的灵感、胸中的块垒易于流露,还会有出乎意外的好作品。

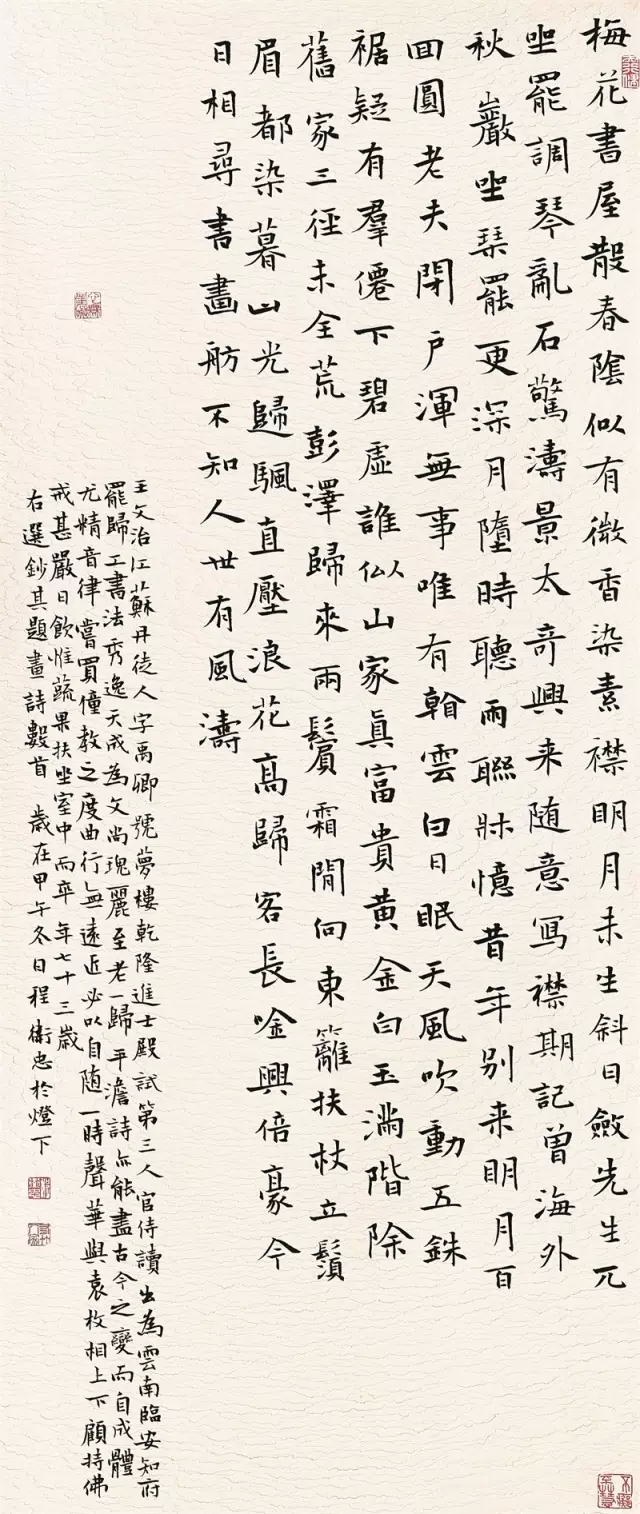

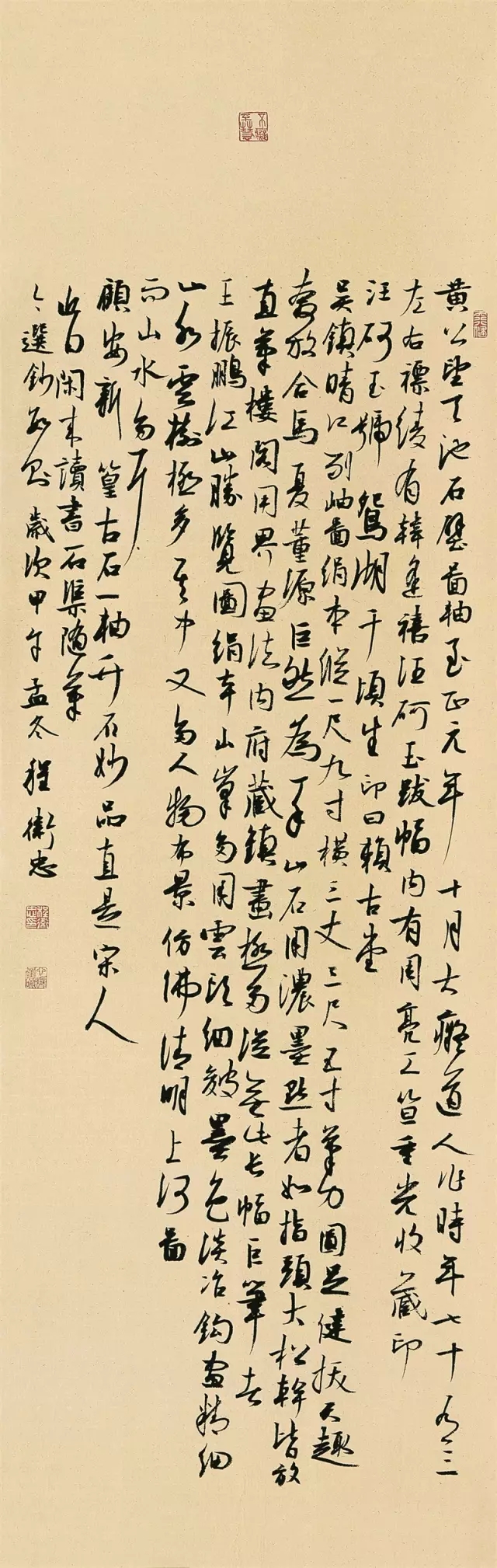

清人题画诗数首 135cm×63cm

书家获得成功,需要经历长期全方位的锤炼过程,对于任何人来说,这都无可逃避。书家通过认真剖析,真正认识和了解自己的个性,掌握、运用最精妙的艺术语言来表达自我感受。在抒发感受之前,必须要坚定个人的艺术理念,面对自己真实的内心。如是,最终才能有自己的个性。

在整体的把握之中,我有意无意地将个人心性注入笔端,在形与神之间努力做到一种默契:一是技法的娴熟,使得点画、结构充满灵动之美;其次是自然的书写,传达出“可远观而不可亵玩”的唯美意境。书家只有保持心灵的返璞归真,才能实现对客观现实的超越与升华,获得美的感悟。正如孙过庭语云:“古不乖时,今不同弊。”

在成长的那片土地上的河流,貌似平静,微波荡漾,绿色的水面下却拥有着湍急的流水。在飘逸中注重厚度,是我一直追求的。自然是最美的状态,清纯是最美的境界!

书法是需要慢慢滋养、慢慢沉淀、慢慢流露的,如酒,储存的年头长了,才醇厚,才更有味道!

程卫忠

融碑参帖,质正雅和 ——程卫忠书法印象

晋唐以降,以王羲之父子为代表的“二王”一脉帖学占据中国书法史主流千余年,直到清朝中叶碑学复兴,此消彼长,融会贯通,形成碑帖交融之局面。当下书坛,因印刷品近乎真迹,名家书法与民间书法,品类良多,异彩粉呈,皆被纳入书法取法之范式。在碑与帖之间找寻最佳契合点,成为一些书家之艺术的理想追求,程卫忠就是其中一位执着的探索者。

程卫忠是浙江安吉县鄣吴人。鄣吴是一个历史悠久、文化底蕴深厚、名人辈出的集镇。鄣吴在明代处于鼎盛时期,当时考上进士入朝为官的很多,至今还留有天官墓、金銮殿、状元桥等古建筑遗址。近代书画艺术大师吴昌硕先生诞生于此,并在此度过青少年时代。得益于安吉的山水清气,大师的笔墨熏染,程卫忠生于斯,长于斯,喜好上书法是自然而然之事了。

和大多数学书者一样,程卫忠有着较长时间的书法自学时光。后来他参加了杭州师范大学书画专业的函授学习。从专科一直到本科,六年时间的专业学习,他对书法有了理论上的系统理解和认识,对书法创作的操控能力进一步加强。如今,他是安吉阳光学校的书法专职老师,他的兴趣爱好和职业,完美结合,程卫忠应该说是无比幸福的。

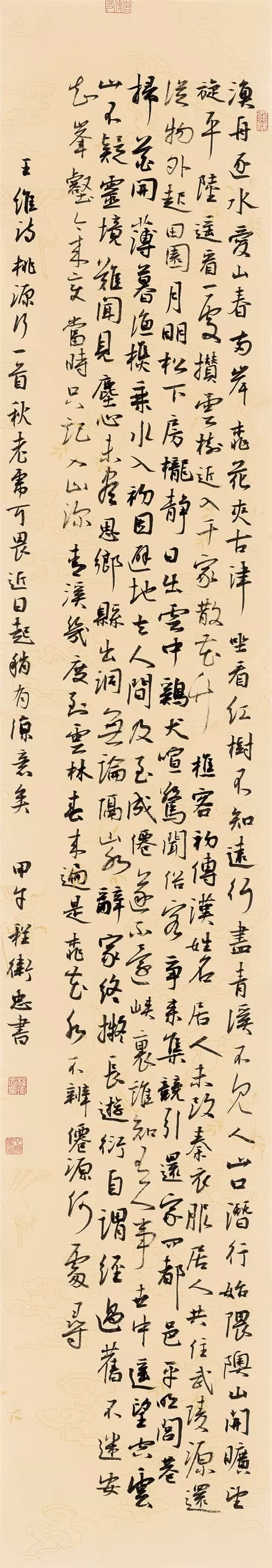

在书法诸体中,程卫忠对楷书情有独钟,投入的时间也最多。出于性情,程卫忠跳出法度森严的唐楷,投身相对抒情的摩崖、造像、碑碣、墓志等楷书碑刻,尤以更为典雅的墓志作为突破口,于《张玄墓志》用功甚勤。在此基础上,广泛涉猎诸多墓志,如《元略墓志》《元倪墓志》等精品墓志,朝夕相对,品读观赏。在充分把握魏碑墓志技法后,他在结字造势上参以唐代褚遂良《雁塔圣教序》,融唐楷及行书笔意,在动静、巧拙、奇正等诸多矛盾关系中,寻求到属于他自己的独特笔墨语言。他的楷书,静中寓动、拙中带巧、正中求奇、自然流畅,全无拘谨板滞之态,似芭蕾舞蹈,缓缓移步中,又华丽转身,仪态万千,让人赞叹不已,击节称赏。

程卫忠在审美取向上,更多倾向于清雅,而非野拙;在字的结体上,倾向于典雅精美,而非古拙苍茫;在用笔上,糅合了碑帖两家笔意,将碑意的厚重和古拙,巧妙地蕴含在灵巧之中。当代书画大家王镛先生在一次访谈中谈及:“我觉得在打基本功的时候,同时就要考虑创作和你今后要形成的艺术风格,这之间是相关联的。”照观王镛先生的艺术论断,程卫忠对自己的艺术道路是有非常清醒的认识和把握的。追求楷书中的现代抒情趣味,体现萧散放逸的自然风韵,程卫忠楷书创作的视野由唐而上溯,在魏晋书法中找寻到风格源泉,开辟出广阔天地。

程卫忠是我创设的玉湖书社中人,时常参加书社组织的网络展览。原本我以为他只擅长楷书,但一次行书来稿改变了我的看法,他的行书也是达到一定的艺术水准的。在程卫忠的行书中,提按顿挫更多掺杂以碑味用笔,牵丝连带不显或刻意回避,起笔转呈直截了当,毫无拘泥做作之态。这无疑是和他的楷书一脉相承,互为融通的。而能将诸体的任督二脉融通,浑然一体,是需要一定天赋和超绝能力的。

临池不辍、留心师古、勤于思考、积学愈深,程卫忠不问收获,默默耕耘。然天道酬勤,八零后的程卫忠目前已是中国书法家协会会员。书法作品曾多次获奖;并入展“赵孟奖”全国书法展,“瘗鹤铭奖”全国书法展,全国第七届楹联书法作品展,“孙过庭奖”全国行草书大展,第三届中国兰亭书法双年展·五体书大展等诸多权威展赛。近两年还获选浙江省文联青年人才培养“新峰计划”,成为年轻书家的榜样和楷模。

没有疾风骤雨,只有云卷云舒,程卫忠的书法在平和简淡中,传递着质正雅和的生命意象。个人的人生经历和性格特质,决定着他的艺术追求和风格,或许,随着年龄之递增,阅历之丰富,凭卫忠兄的悟性和毅力,假以时日,他一定能创作出更为精彩的书法作品。我们期待着。

渐茗(杨建民)

甲午大寒于玉山草堂南窗下

中国书法家协会会员,浙江省书法家协会创作委员会委员,“浙江书画网”站长总编

浙公网安备 33010302002163号

浙公网安备 33010302002163号