【翰墨新峰】肖慧:慧行魏碑——2014年度“新峰计划”书法入选人才作品欣赏

来源:浙江省书法家协会 发布时间:2016/2/17 15:31:17

肖慧 生于1978年,现为中国书法家协会会员,中国金融书法家协会理事,浙江省书法家协会会员,兰亭书会理事,中国银行书法家协会副主席,绍兴市书协创作委员会副秘书长等。

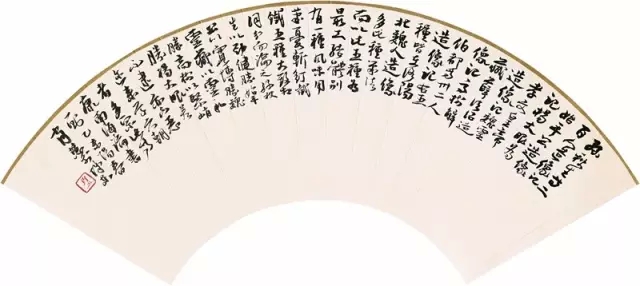

康有为书论之一 40cm×62cm

承汉隶之脉,启唐楷之风

——《龙门造像》记笔法摭谈

关于魏碑,康有为在《广艺舟双楫》中依据笔法区别将其分为三类:“魏碑大种有三:一曰龙门造像,一曰《云峰刻石》,一曰冈山、尖山、铁山摩崖,皆数十种同一体者。《龙门》为方笔之极轨,《云峰》为圆笔之极轨,二种争盟,可谓极盛。《四山摩崖》通隶楷,备方圆,高浑简穆,为擘窠之极轨也。”其中,《龙门造像记》是方笔之代表而卓立于整个魏碑领域。康有为曾这样概括:“《龙门造像》自为一体,意象相近,皆雄峻伟茂,极意发宕,方笔之极轨也,中惟《法生》用圆笔耳。《北海王元详》笔虽流美,仍非大异。惟《优填王》则气体卑薄,可谓非种在必耡者,故举《龙门》皆称其方笔也。”应该说,典型魏碑笔法的确立也是以方笔“极轨”作为标志。因此,方笔不仅造就了魏碑自有的一大审美范式,并且对书法艺术的发展有积极影响。魏碑方笔历来争议不休,刻工所谓、书家所谓,归根结底无疑是魏碑主体内容。以“承汉隶之脉,启唐楷之风”,或以“隶楷之间”来概括都极其恰当。这是自己学习魏碑多年,尤其对《龙门造像记》的笔法较为深入的考察学习所得。本文简述以《龙门造像记》笔法的初现、确立及结论三个部分来阐述,或许可以加深我们对于以《龙门造像记》为代表的方笔的认识,从而进一步了解方笔笔法在书法史上的价值所在。

康有为书论之二 179cm×22.5cm

一、《龙门造像记》笔法的初现。

从两方面来看。一从字体发展角度来看,以《龙门造像记》为代表的魏碑书法处于隶书向楷书发展的过渡期。二从书法美学角度来看,在成熟的汉碑领域与成熟的唐碑领域之间,这种楷书一定程度保留着原来隶书的痕迹,书体“不够成熟”。之所以“不够成熟”,首要的原因便是因为它处于由隶书向楷书的过渡形态中。其次则因这一书法系统处于少数民族政权统治下的北方而具有一种“非正统性”。也就是说,北魏少数民族政权由于在历史上不被承认具有正统地位,因而也影响到了《龙门造像记》为代表的北魏书法的“正统性”,甚至于以“民间书法”来定义。另一方面,由于南北的隔绝,北魏书风与南朝书风迥然相异,所以在清代碑学兴起之前,更不为正统论者所认同。然而,恰恰因为这样,反而使魏碑书风风貌独具,并成为书法史上一大奇葩。然而,魏碑书法也并非是横空出世的,稍加考察,《龙门造像记》的笔法有其“胎息”所在。

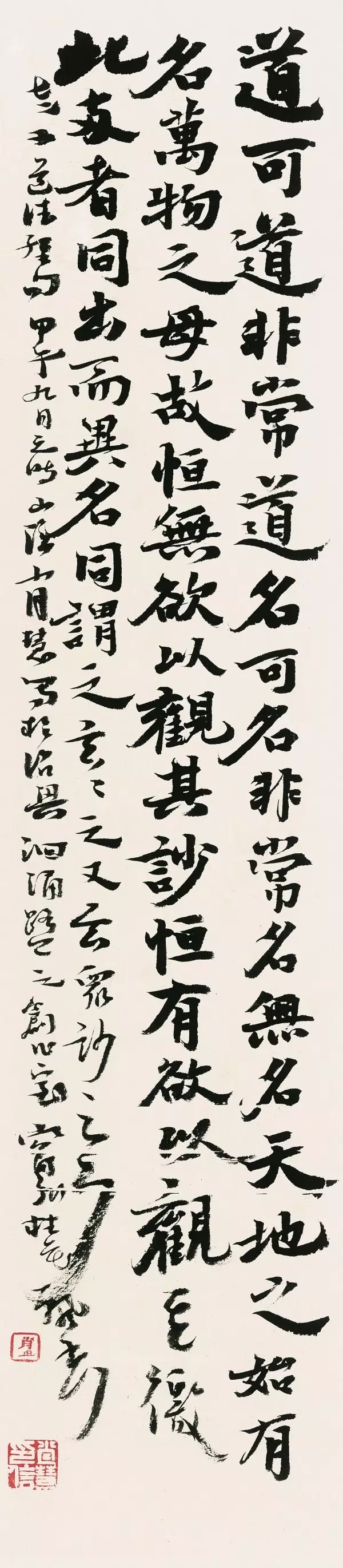

《老子道德经》句 76cm×17cm

举例:

1.《龙门造像记》笔法仍保留了大量的两汉隶书笔法。因而作品中具有明显的隶书遗意。造成这种现象的原因,除字体演进自身的逻辑外,北方特别是中原及邹鲁故地作为儒家文化载体的大量汉碑遗存,以及北魏少数民族政权大力推行的“汉化”政策,都当是其重要的背景条件。由此,基于思想史与文化史的思考习惯,我们认为:《龙门造像记》中隶书笔法的孑遗,在深层体现了以经学为代表的儒家文化在北朝的赓续;而《龙门造像记》的“佛教”形式,体现的则是当时社会风尚的表层一面。

2.《龙门造像记》笔法受到了北方游牧文化的深刻影响。“它胎息于北方游牧文化,具有雄壮粗犷,豪放不羁的审美风格。”这一点已广为认同。一方面,少数民族统治者为政权的巩固而大力推行“汉化”政策,促进文化认同;另一方面,游牧文化的特点又无处不在地顽强地影响着社会生活。法书深刻的“铭石”传统,也深深影响着《龙门造像记》的笔法与书风。

绎史卷 177cm×94cm

同时,如同魏晋以来思想文化的承传具有了南北不同的面目一样,魏晋以来的书风也具有了显著的南北分野。我们认为,这种分野的实质是隶书向楷书过渡的两种不同路向:与南方隶书的完善的楷书化,发展为标准的成熟的“方圆并用”的钟、王楷法不同,《龙门造像记》为首的魏碑则代表着隶书发展的另一个路向:将隶书以来的方笔笔法发展到了极致。那么,把这种书体演进的不同路向作为一个重要视角,以之来观照《龙门造像记》的笔法,自然会使我们对于《龙门造像记》方笔笔法的确认,具有了相当程度的提升。这个提升,为我们探讨它与魏碑笔法确立的联系起了铺垫作用。

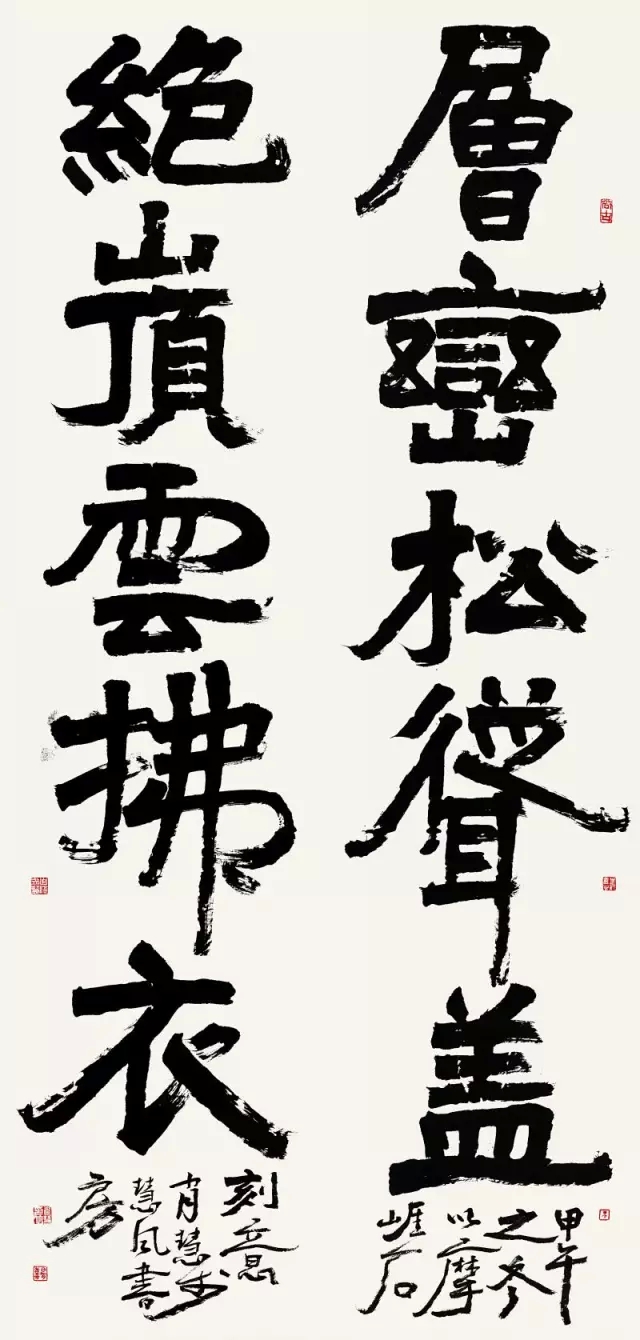

层峦绝顶五言对联 178cm×41cm×2

二、《龙门造像记》笔法的确立

《龙门造像记》是处于隶、楷过渡时期的作品,因而过渡期的特征必然在其中有非常显明的大量的存在。就《龙门二十品》而言,除少数几品外,大多数刻于北魏太和十九年(495年)至神龟三年(520年),时间跨度为25年左右,虽同属隶、楷过渡期作品,有的作品隶楷杂糅、生拼硬凑,显得很不成熟,而有的则将隶意楷法融合无间,是相当成熟的作品。前者以《郑长猷》为代表;后者以《杨大眼》《始平公》《魏灵藏》《孙秋生》等“龙门四品”为代表。

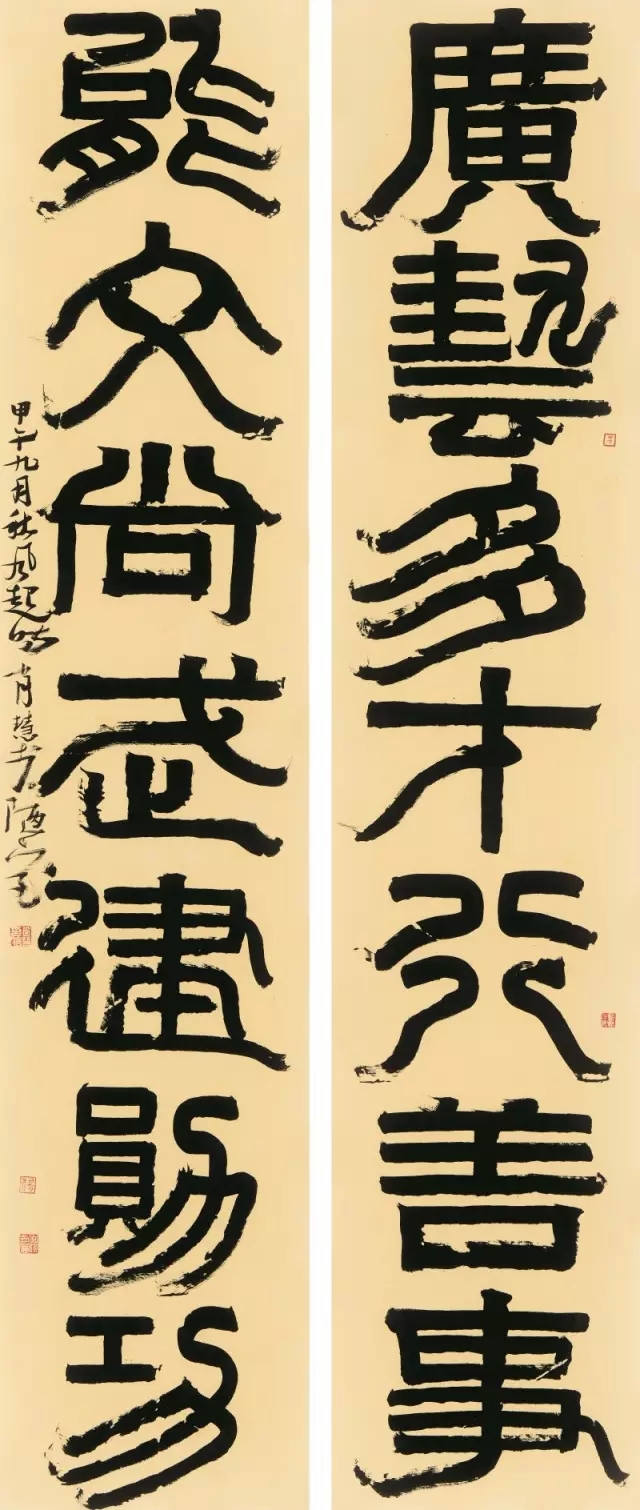

广艺能文七言对联 177cm×35cm×2

1.《郑长猷》是典型的隶、楷过渡时期的作品,书法劲厉朴拙,结体方整,隶意较重。但与《龙门造像记》其他作品相比区别还是非常明显,它的笔法的相对生硬与芜杂。这种生硬与芜杂,首先表现在隶法的大量使用,比重过大。这里隶法的使用并非是融隶法于无形,恰恰相反,而是干脆对隶书的各种波画直接进行搬用。例如,《郑长猷》中“躯”字右下波画、“亡”字下部波画、“造”字的三处波画以及各种捺画等。在对波画的直接搬用过程中,毫不理会“雁不双飞”的一般原则,而大量出现平行笔画,如“造”字。与此相类似的是其点法的单调,如“为”字下部四点形状、角度、方向同一,生硬呆板,了无生气。其次表现在整个作品中隶法与楷法互见。例如“讫”字最后钩画与“九”字最后钩画,一是隶书波画的搬用,一是楷书的钩法,虽对比强烈,但并不统一且显得生硬。

大道慧光六言对联 177cm×35cm×2

2.与《郑长猷》相反的是“龙门四品”属隶、楷过渡期的成功之作,不但隶法与《郑长猷》相比大量减少,而且出现不多的隶法遗意,已与作品整体融合无间,作为整体显得成熟完美。我们以“龙门四品”中的《始平公》为例来进行说明。《始平公》中的“流”字最后—画、“夫”“大”“父”“太”等字的长撇,隶法之使转仍在,但已成为与方笔相互调整的整体了。另一个重要的表现则以“点”的演变为代表。在《郑长猷》中大量的由隶法演化的向右挑出的点,如“为”字下面四点,在《始平公》中则变化为向下顿挫的点,如“则”字之点。这种顿挫法是典型的楷法,它的大量应用,使《龙门造像记》书法摆脱了隶法的束缚,从而具有了自己的成熟的美学品格。

由此,在隶、楷过渡期中,《龙门造像记》一个相对生硬芜杂,一个成熟完美,从两方面使魏碑笔法趋于确立。这个推测,《龙门造像记》还提供了另一些例证。如《始平公》的笔法及造型意趣,在许多魏碑作品中有相当的类似字例。如“方”“以”“母”“魂”“神”等字与《张猛龙》《云峰山》相比。基于此,我们可以进一步认定这是当时一种通行的碑体。这是魏碑领域(造像、摩崖、墓志等)各种形式作品中大量相似字例的唯一合理解释。所以,我们认为《龙门造像记》笔法与魏碑笔法的确立是有着一定程度的联系的。

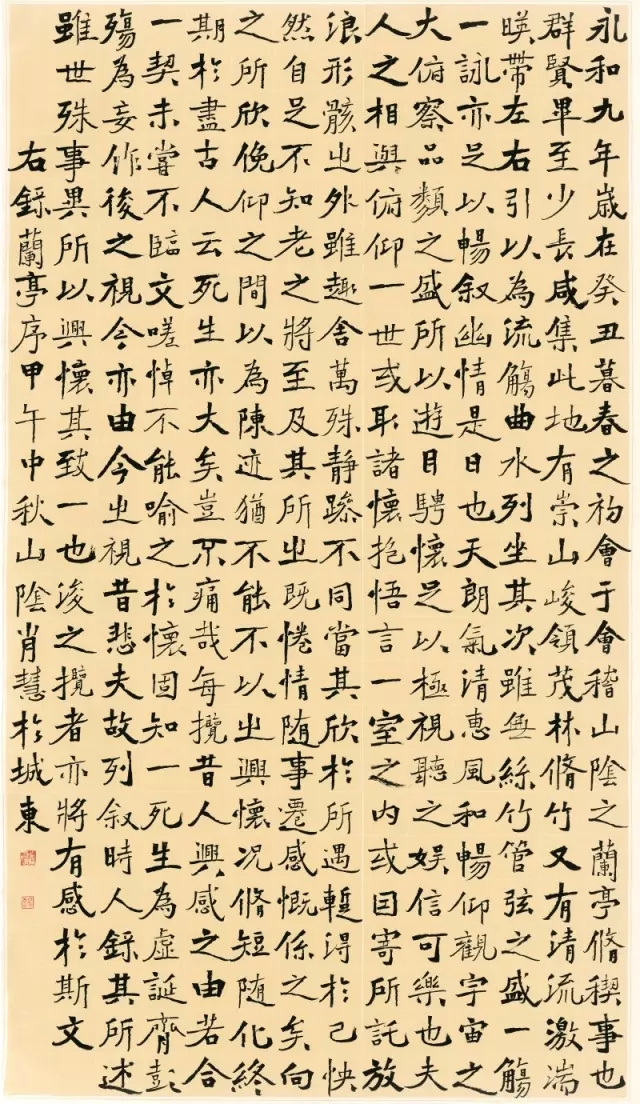

《兰亭序》 175cm×101cm

三、《龙门造像记》笔法的结论

《龙门造像记》笔法是以方笔为主体和代表的。同时,由于其处于隶、楷过渡期,大量的圆笔仍然存在,这在具体作品中不过是多与少之别。如果我们评价这种笔法现象的存在,一方面,隶、楷过渡的特征,不可避免地带来了某些作品的驳杂、零乱、生硬,显得相对不成熟;但另一方面,隶法孑遗的与楷法的成功融合又为调整方笔主导的呆板与单调起到了积极的作用。正因如此,反而凸显了《龙门造像记》“方笔极轨”的雄峻伟宕的特点。更重要的是,以方笔为主体,以圆笔加以调整的方圆兼用的传统,以及在此基础上的拓展,对于书法的发展还是起到了极大的影响。如康有为说:“盖方笔便于作正书,圆笔便于作行草,然此言其大较,正书无圆笔,则无宕逸之致,行草无方笔,则无雄强之神,则又交相为用也。”其后以至演化为“是方主之,必圆佐之;圆主之,必方佐之。斯善用规矩也”。正由于《龙门造像记》笔法中的隶法遗意,使它继承了秦汉之书的这种“不可及”的生拙。正因如此,由《龙门造像记》以至整个魏碑笔法的根源全都可以到隶、楷演进的过程中作动态的理解和把握,从而使我们从源头上把握、理解以《龙门造像记》为代表的魏碑笔法,有助于更深入地把握技法,有利于创作。

肖慧

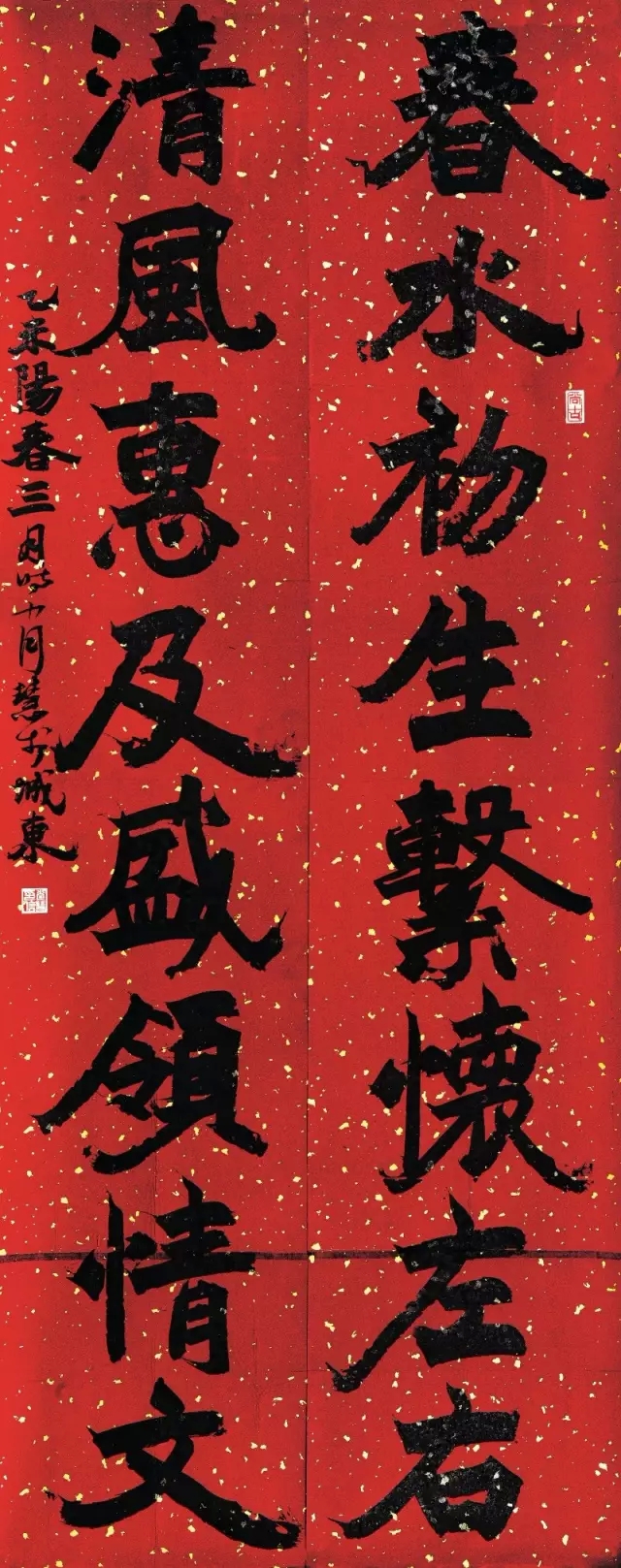

春水清风八言对联 169cm×33.5cm×2

春水清风八言对联 169cm×33.5cm×2

魏 象 慧 风

绍兴建城至今已有2500年历史,在这历史长河中,独特的人文环境造就了独特的历史文化,因而历来人文鼎盛,代不乏人。东晋王羲之在此写下《兰亭序》后,王献之、智永、虞世南、徐浩、贺知章、陆游、杨维桢、徐渭、倪元璐、陈洪绶等承古开今,延续着绍兴书法历史上名人辈出的遗传优势,成为中国书法历史上的美丽风景。晚清以来,经包世臣、康有为的大力倡导,碑学兴起,而绍兴亦不乏从碑者,陶濬宣、赵之谦及徐生翁等都是中国书法史上的碑学大家。

由此来看,绍兴是名副其实的书法圣地。在当今的书法强省浙江,绍兴创作水平举足轻重,一批青年创作骨干起着有力支撑作用,肖慧亦其中一位。近年来,他筑基于《龙门二十品》的魏碑作品,频频取得佳绩,受到书坛关注。在当前以行草书占主流的展览背景下,肖慧选择走碑学一路体现了他的智慧与立志于碑学实践的可贵性。

魏碑是有别于帖学的另一个书法体系,是南北朝时期的题刻字体。康有为就魏碑概括有“十美”:一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳跃,四曰点画峻厚,五曰意态奇异,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。碑主势,帖主韵;碑主方,帖主圆;碑主拙朴,帖主流美。就魏碑其本身而言,造像之雄浑,摩崖之朴茂,墓志之新奇,取法不同,趣旨各异。北魏《龙门二十品》是魏碑典型代表,其中的《始平公造像记》以其挥霍的气象、凝重的体裁、峻健的笔势成为魏碑书法代表之作。肖慧近几年参展作品,取法《龙门二十品》,以《始平公造像记》面目而出,大胆铺毫,起笔“侧锋切入”“由侧转正”,中侧并用,用笔如刀削斧斫,果敢爽利,加上阔笔粗画,极尽方折之美,笔力劲健,笔笔有“中实”之美,很好地表达了魏碑的方笔笔法。

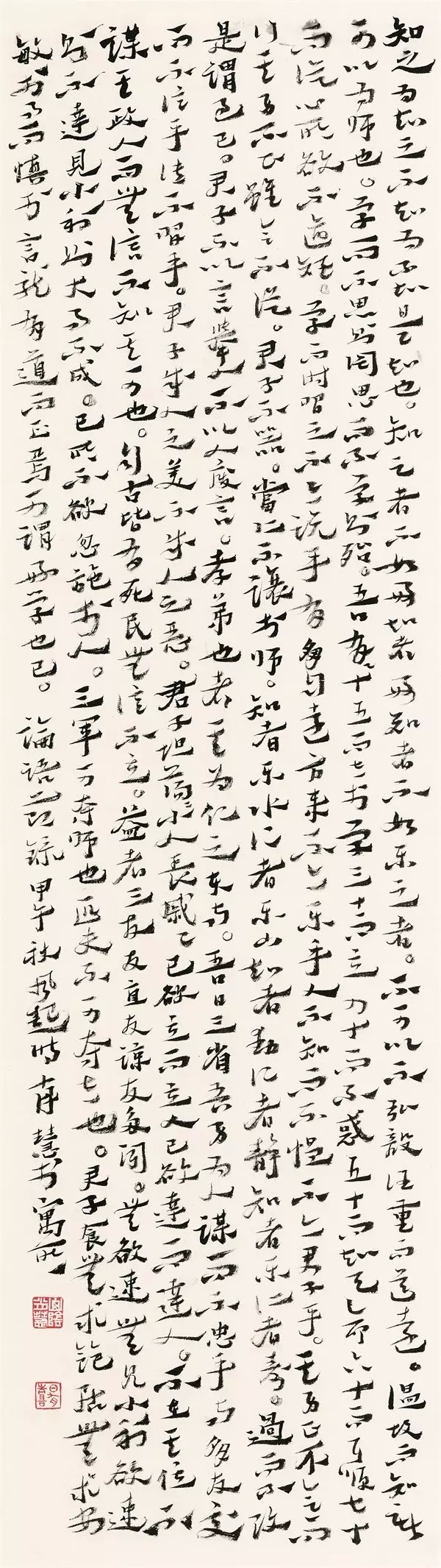

《论语》节选 112cm×32cm

康有为《广艺舟双楫》中把魏碑按笔法分为三类:“魏碑大种有三:一曰龙门造像,一曰《云峰刻石》,一曰冈山、尖山、铁山摩崖,皆数十种同一体者。《龙门》为方笔之极轨,《云峰》为圆笔之极轨,二种争盟,可谓极盛。《四山摩崖》通隶楷,备方圆,高浑简穆,为擘窠之极轨也。”“是方主之,必圆佐之;圆主之,必方佐之。斯善用规矩也。”从近期作品看,肖慧的确已不仅仅停留在龙门笔法单一取向上,他在此基础上追踪汉碑。在较好地把握《龙门二十品》《张猛龙碑》《云峰刻石》等笔法的基础上又对《张迁碑》《礼器碑》《天发神谶碑》《泰山金刚经》等下过大量功夫,体悟多种笔法。其方圆并重,使刀切般的点画中寓含自然书写的表达。

纵观清代碑学实践以来的成功范例,均碑帖结合,融会贯通,在表达拙、重、大碑学三大美学元素之上,强调点画厚与动、气息古与清的关系,这些关系即需要借助于帖学等其他元素来解决。当代孙伯翔先生也在保留魏碑方笔、凝重的基础上融入帖学的灵动、率意,使其魏碑在厚重的同时显现出帖学的流美。肖慧在对结体、笔法较好把握的基础上,也着眼于融合,充分运用多种魏碑经典元素,突出作品整体气息的厚重和统一,强调立足于本体,融合汉隶、行草等元素,使得魏碑写得厚而古,雄而柔,方而圆,静而动,亦不失魏碑古拙、含蓄的意趣。从这些点画、气息所表现出来的形态,已逐渐显现出肖慧对魏碑的把握能力与自己的笔墨语言的符号,这是其个性的确立,以至于在当代年轻一代中实践魏碑脱颖而出的前提所在。

综上所述,肖慧在实践魏碑创作道路上已有了对魏碑经典元素的充分把握,并有着自己所理解与表现的语言符号,这是一个书家走向成熟成功的标志。肖慧于书法勤奋执着,立志于碑学,通过多年的努力,各类展赛入展、获奖已使他在年轻一代中引人注目。近期肖慧又参加中国书协主办的“国学修养班”学习,这说明肖慧在临摹创作、实践经验积累的同时,还加强学习,不断充实自身修养,以获取更多创作的养分。这能使其魏碑创作实践道路更加宽阔,以至于在清代碑学实践的基础上写出属于自己的书法语言。

刘恒

中国文联书法艺术中心主任,中国书法家协会展览部主任,中国书法家协会学术委员会副主任

浙公网安备 33010302002163号

浙公网安备 33010302002163号