【翰墨新峰】陈伟:二王笔意 章草风骨——2014年度“新峰计划”书法入选人才作品欣赏

来源:浙江省书法家协会 发布时间:2016/2/17 16:25:30

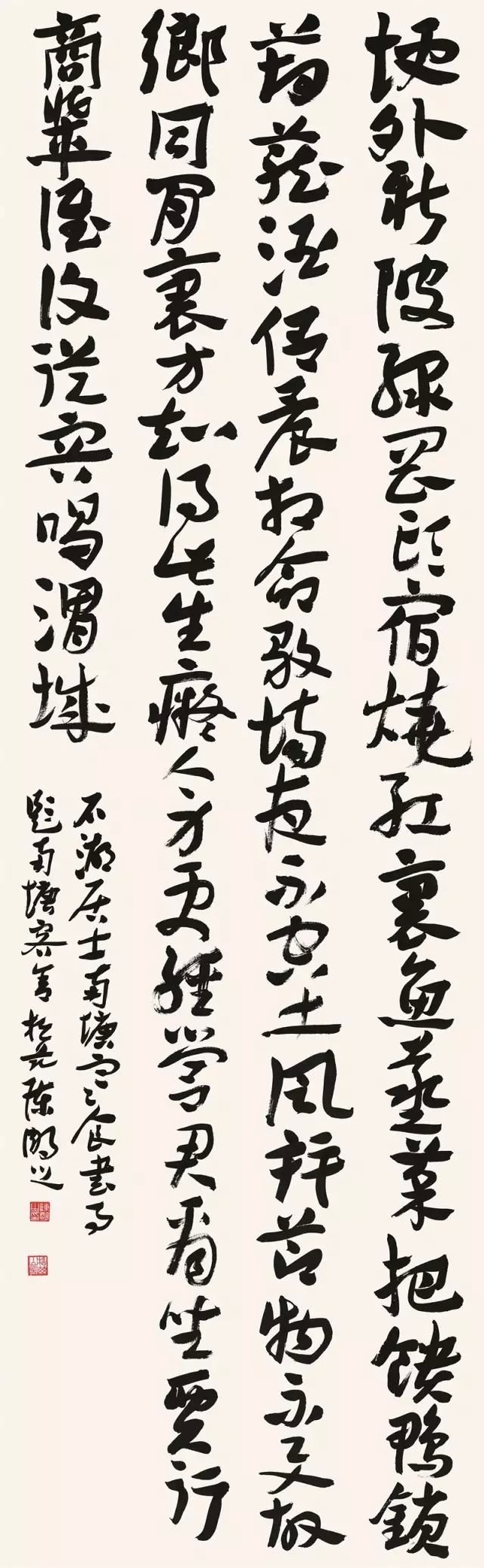

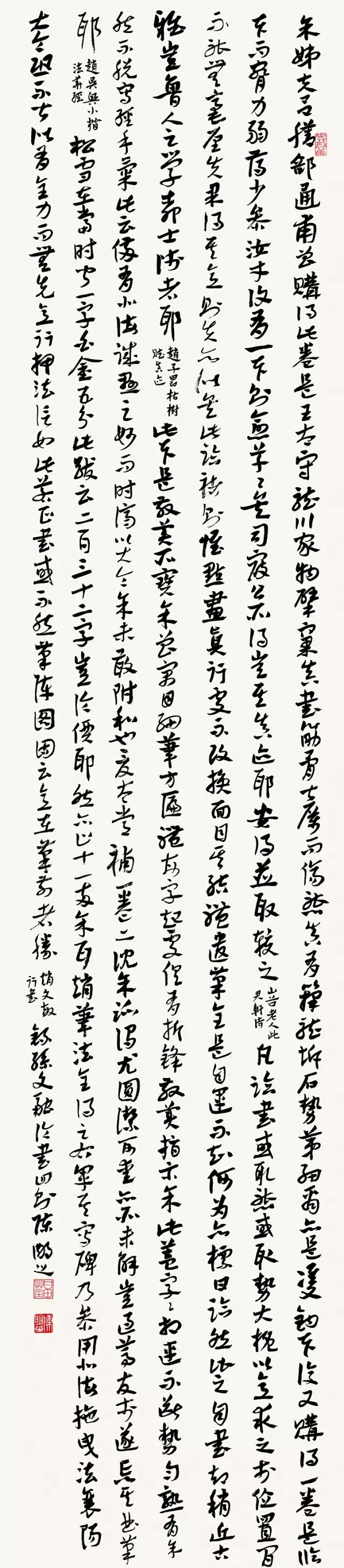

范成大《南塘寒食书事》 198cm×61cm×2

章草随笔

章草是隶书的快捷书写,将自发的隶草整理逐渐形成章草。所以其书体形态与隶书相关联又有着自身的特点,秦汉简牍、楼兰残纸中的部分书迹较好地体现了这一段时期的变化过程。如楼兰残纸墨迹,汉简牍中内蒙古居延汉简和甘肃敦煌汉简,既有淳厚高古、体态严整的古隶,也有天真烂漫、率意的隶草,呈现着章草字态和笔意特征,书写自然便捷,质朴而活泼。

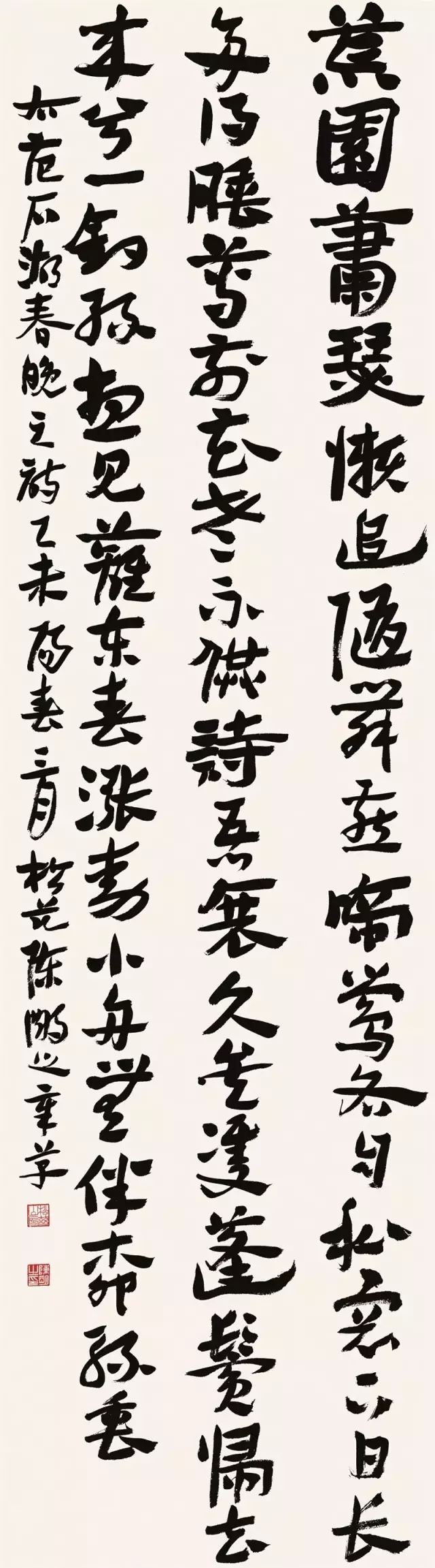

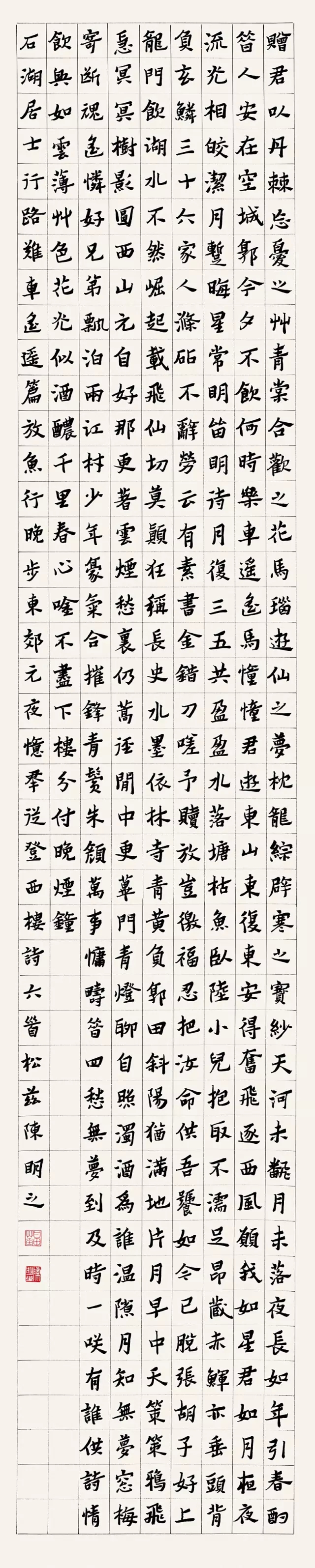

范石湖诗句 175cm×47cm

近些年书法展览中,章草创作比例较大,如十届国展章草获奖占七分之一,但问题还是很多。作品大多以陆机《平复帖》为基调,将其用笔简单化,增加浓、淡、干、枯的墨色效果,以求视觉冲击力,忽视了章草书体特征和笔墨内涵。章草有它独特的字体和用笔特征,具有古朴典雅的艺术魅力,从用笔到结字及章法都有鲜明的艺术特色,实际运用中又能很好地杂糅其他诸体而呈现更多变化的可能。

章草揉合篆隶,使章草更加高古。以傅山《啬庐妙翰卷》为例,在篆书与古隶中参以章草笔意,其中有《说文》古文与钟鼎文及其他体态。篆书和异体字写法多样化,不拘一格,各种书体相互糅合。行、楷、草书也多含章草笔意,字形古朴稳健,生动流畅,于丑拙中不失严整。章草中增添了篆隶笔意,可谓“支离神迈”。

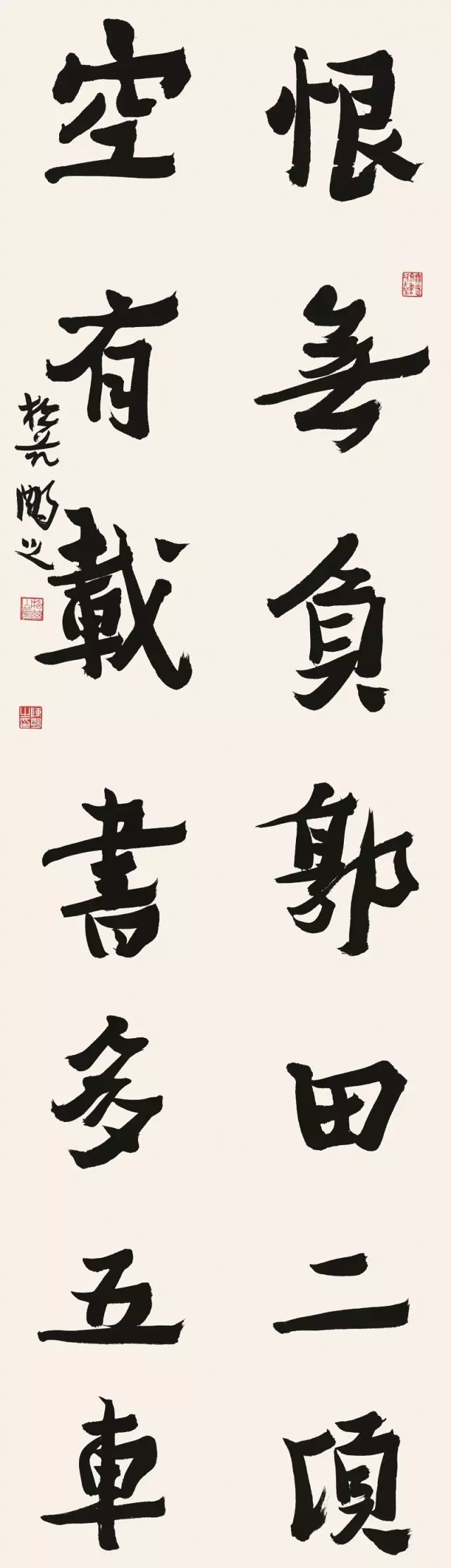

恨无空有七言对联 178cm×46cm×2

章草能揉入今草、小草、乃至狂草,如宋克《进学解帖》和《唐宋诗卷》等,使章草字形活泼,节奏明快,既存章草的古雅,又不失今草的飘逸,以今草灵巧笔法带动章草古朴字态,形成自然流畅的书写感,既灵动雅致又时得劲简。

章草可揉入楷书,如宋克《唐张怀瓘论用笔十法》、高二适《新定急就章及考证》和《自作诗麟角草题诗稿》等帖。将章草和行楷熔于一炉,别开生面,笔力清劲健古,结字疏宕萧散,字形俊美俏丽,布局错落有致,使章草的简静气质和楷书的典雅法度很好融合在一起,富有书卷之气。

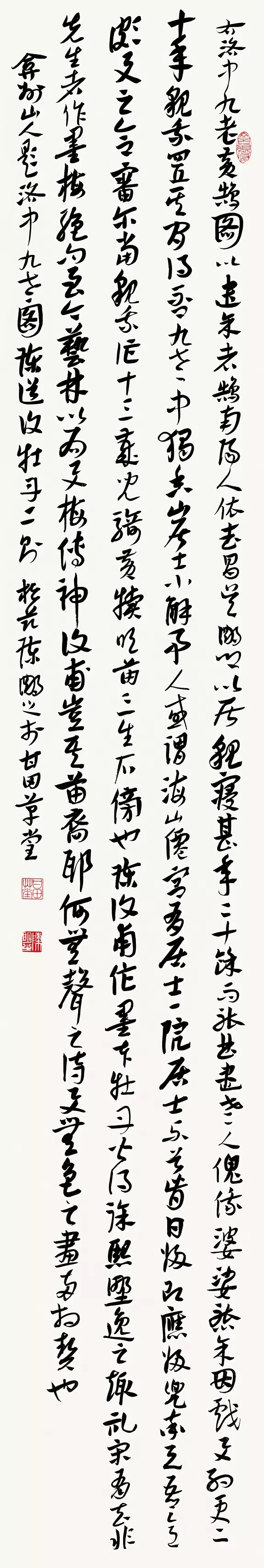

弇州山人题书 136cm×22cm

章草用笔亦可参碑意将字拓大。沈寐叟是碑学的章草大家,将碑学的笔法渗入章草,使章草线质苍茫老辣,字形古拙厚重,并能将章草字形拓大,在大刀阔斧中见浑厚感,是章草与碑学的完美结合。

在传世的章草法帖中,皇象、索靖章草皆为刻本墨拓,虽版本不同,但刻帖缺乏墨韵,与墨迹相较,其艺术效果远不能呈现,绝无书写的笔墨情趣及感染力。刻帖只有字形和篇幅,不传笔墨意味,只有墨迹才能反应出书写者的情感和思绪状态,线条的质感有着丰富的内涵。可以通过墨迹如楼兰残纸和秦汉简牍,或陆机的《平复帖》和史孝山《出师颂》,或借助赵孟、邓文原、宋克、俞和、傅山等名家的墨迹本,来展现章草应有的书写效果,体会和感受章草艺术魅力。

孙文融论书四则 148cm×32cm

孙文融论书四则 148cm×32cm

对于章草的开掘,可追本溯源,把握古隶与草隶演变时期的字法,以二王笔法写出古隶、草隶与章草的精神气格。追溯章草墨迹效果,以呈现典雅清丽、古质朴厚、圆浑大方的章草风格。下笔有来历而结体变化皆合法度,不是在今草上添波加捺以充章草。清末以来章草书家如沈曾植结合碑版、王世镗融会行草、王蘧常熔铸篆籀、高二适借助行楷等均开拓振兴了章草之路,给我们以很好的启迪。章草的体态自有其理,贵在得理而呈态。

陈明之

范石湖诗六首 170cm×21cm

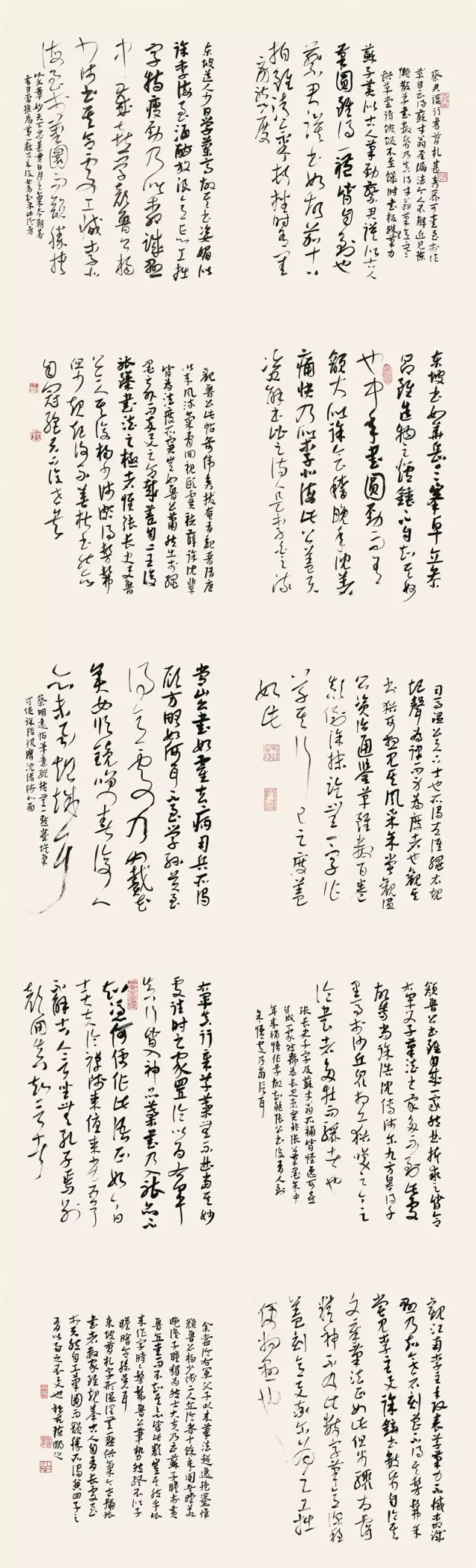

明之的章草

历代草书大家不多,章草大家就更少了,流传于世的作品也不多。我的太太书法研究生一毕业,就信誓旦旦地说她要去发扬章草,冷一想好像也有些道理,品种以稀少为贵。但是前人留下的营养也相对地少,口味也单调,最难的是难以感同那一个时代的书写感。

鲍贤伦把秦汉帛书写到了相当的高度,但仍然有一个书写连续性需要克服,当代本来就缺少书写感,所以失传的,失序的,失衡的书写顺序感就成了书者难以逾越的山阻。

明之的章草也是在这种先天缺乏的情景下脱颖而出。纵观明之的章草作品和他书写的状态,可以看出他对仅有不多的古迹都有相当的涉猎。字中虽然保留许多章草的元素,但架构多是晋楷的形体,这种章草更趋向于晋而不是直取汉。也可能正是这种原因,才令明之的书写感更容易与楷行草相互供鉴,以期避免对汉隶及汉简的书写不能自如而产生隔代的不吻合感。

题定武颍上兰亭合帖 35cm×23cm×5

明之在吸收有限的章草元素时,基本做到了手到笔落而自有规范,我想这除了大量的学习以外,与用意念去领会以及用笔稳准得法有着密切的关系。明之的书写速度是较快的,这样快还能笔笔到位,这说明笔法的正确与结体的精熟,当代人很多都有意去避免精熟,好像精熟就会滑,其实不然,当头脑中以意去会字时,怎么写也不会滑,以形去会字时,熟时就是滑时。

孙文融书画题跋 205cm×45cm

我尝说,难得明之字快而字生,这要从他的用笔与结构上加以分析,用笔要得法,但凡能写快还一笔不苟时,其法方得。古人写字,根本没有时间去想要写出来什么形,更不可能像当代人临帖那样,看在眼里写到纸上,所以笔在手中只是按照书写的规范去连成笔画,所以笔的动作都在自然中形成,所以顿挫都在习惯中完成。笔法正确时所有变动都是在规范中的加减,信笔而出长短粗细都自然、恣意而仪态俨然。就像人都有骨、血、肉、筋、皮一样,正常人动作起来,身体的各部分都会因循规律而自然成型,包括内在的骨、气和血,而不可能出现反关节或者肌腹收放倒错的现象。所以说,学习古人首先要学到古人连贯的运笔方式;检验是否得法,就是要与古人同速时,还能有完整自然的一笔一画,这点明之已经基本达到了,有些令我惊讶的是熟纸上的笔触,几与古人无异!

古诗六首 177cm×35cm

正因为明之对用笔的把握到了比较随意的地步,所以他不用再去记忆古人字型中的细节了,而可以根据感知的意谓去书写,正因为是书写,所以字型会与古人有别,但意念上却还相同。这种感觉就有一种与古人字意相近,但字型又不尽相同之感。这种不百依百顺于古人的差别,正是自己的性情,这种差别就形成了某种生涩的感觉,这种感觉是追求不来的,只有得法,而且还不以“形为笔先”的人才能自主地写出来。

当然,隔世的字感也会是生涩感产生的另一个原因。

学书心得 34cm×27cm×10

近些年来的大赛中,章草很容易入展并获奖,但都没有更大的进步,这是因为很多人在抓型的强化,让没有写过很多章草的评委们,充分地感觉到章草的元素,用新颖的形去感染和打动评委。这种做法很快就会失去新鲜感。明之则不同,他是用一种近乎于自然的书写,用几乎如出古人之手的笔法来描述,并由此而力求感受到字与字、行与行之间的关系,当然这要有透古的心机,以及坐穿冷板凳的心力。

章草离不开“章”,那就是隶,从作品上看明之还是过多地取法于历代的章草作品,以及由章草引出来的某些大家的草书作品。隶书的意味其实才是章草的势脉,想要去找上下左右的关系,隶意才是正宗,这点正是明之的出路,有那么好的基础作底,明之的前景是相当光明的!

崔寒柏

中国书法家协会会员,天津书协理事,天津书协创作与评审委员会委员

浙公网安备 33010302002163号

浙公网安备 33010302002163号