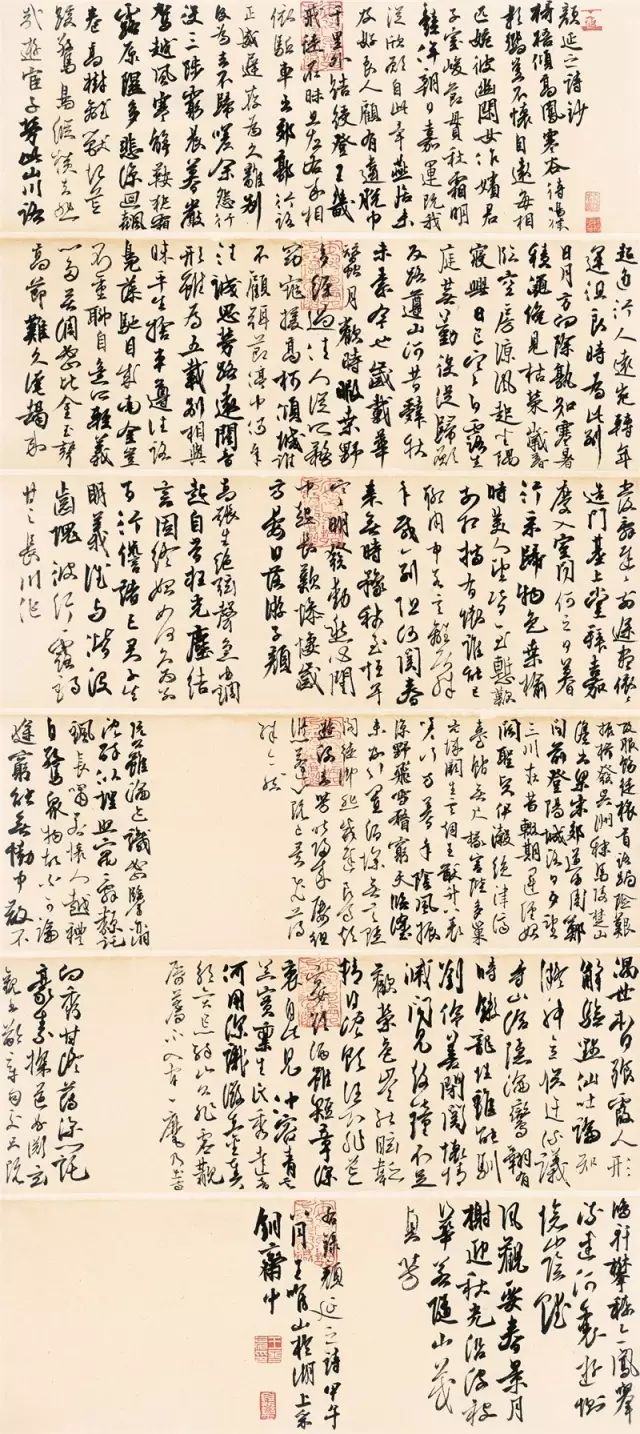

【翰墨新峰】王冬亮:书写是存在的家——2014年度“新峰计划”书法入选人才作品欣赏

来源:浙江省书法家协会 发布时间:2016/2/17 16:33:37

王冬亮,男,生于1982年。1998年就读于苏州工艺美院环境艺术系,学习中西雕塑与现代陶艺等;2002年入中国美院就读于书法系本科,师从祝遂之、王冬龄诸先生。

王冬亮,男,生于1982年。1998年就读于苏州工艺美院环境艺术系,学习中西雕塑与现代陶艺等;2002年入中国美院就读于书法系本科,师从祝遂之、王冬龄诸先生。

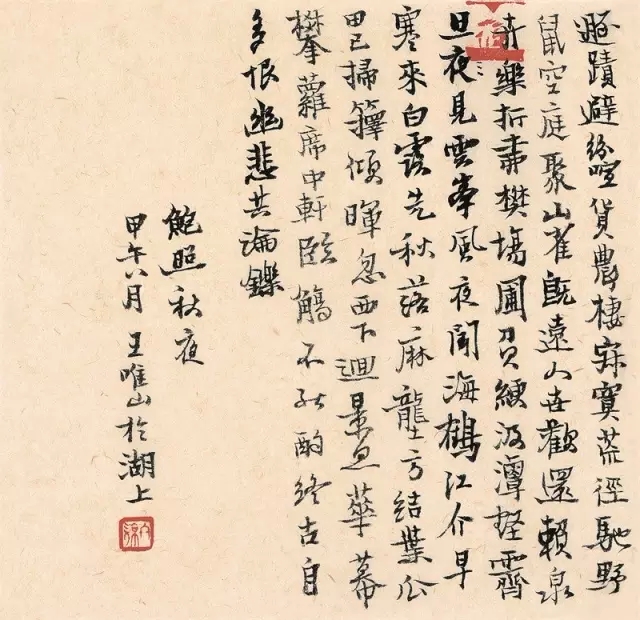

鲍照《秋夜词》 24cm×24cm

书写是存在的家

弗吉尼亚·沃尔夫说:“若以书而论,每一本书都会变成你自己的房间,给你一个庇护,让你安静下来。”其实,每一门艺术也具备了相同的气质,书法自然也是安放我们存在感的家。

有人发问,说书法在这个时代会消亡吗?因为书写离我们越来越远,属于毛笔字的那个慢节奏农业社会好像已经快要结束了。在讨论这话题前,有一点要简单说明:书法不等于写字,无所谓对不对,重要的是美不美。

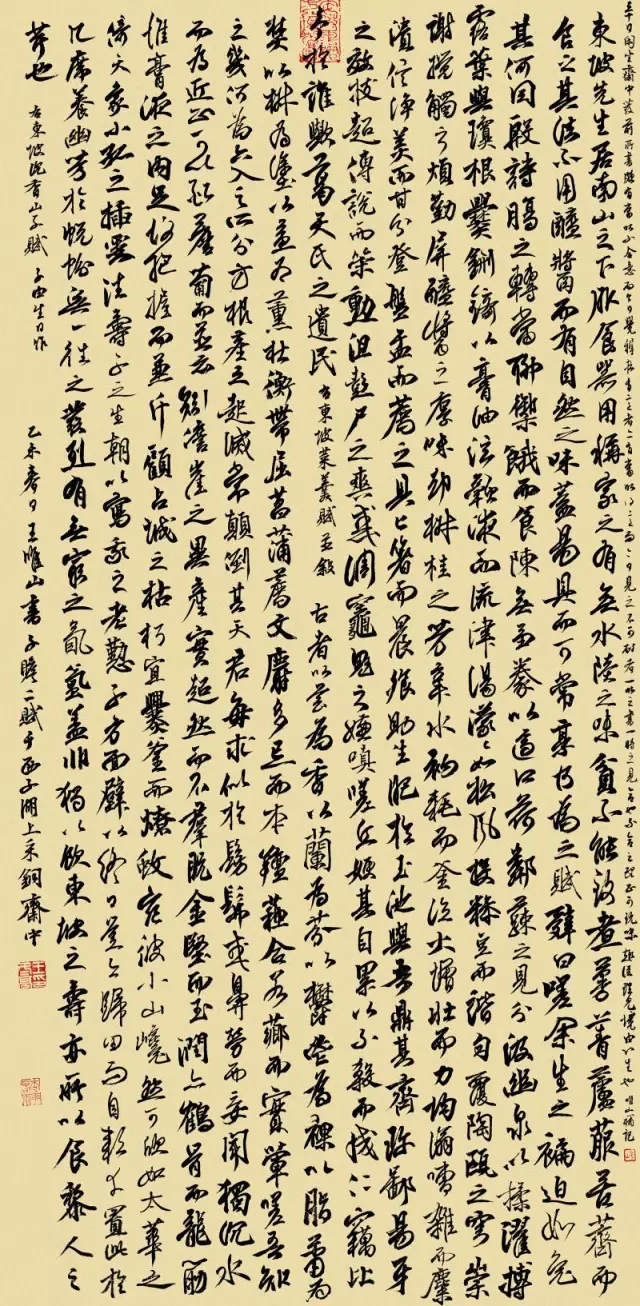

子瞻二赋 149cm×72cm

美不会消失,人们不会允许它消失。因此我们觉得:只要有人存在,作为美的书法就不会消亡。

在一套牢不可破的机制里面,每个人都是“螺丝钉”,在那里,你不是一个“人”,而是一种“机能”,显得很被动。所以,“我想静静”之类的网络用语就来了—我想静静。这世界那么大,我想去看看。我不愿意让自己的内心没有意义。

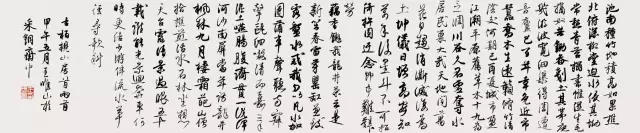

古诗词两首 178cm×46cm

对意义的追求不会消失,人们不会允许它消失,所以,只要有人存在,艺术就会存在,书法就会存在,而且会越来越好。

在这个意义上来说,书法属于任何年龄的人群。再也不要以为它只是老年人自娱自乐的活动了,不要认为它等于老年大学无聊的课程,等于清晨公园里甩着拖把笔的孤独。更不是只有到了老年书法才会写得好。

刘禹锡诗选 30cm×86cm×5

农耕时代早已过去了,如今我们生活在自己的时代中,体验自己的欢愉和痛苦,这和是少年或者是老年一点关系也没有。书法所写出来的不就是当下的喜怒哀乐吗?它从来不是博物馆里挂的作品,而是活生生的人的情感的投射。历史的事实也告诉我们,很多天才的艺术作品,都是作者在早年完成的。

常人还有一种更严重的误解,那就是书法的高深感。你感觉它高深,是因为你觉得它陌生。归根结底就是你缺乏某种叫做“文心”的东西。“文心”就是对生活之美的关怀,这与你有多少财产多少地位没有关系。

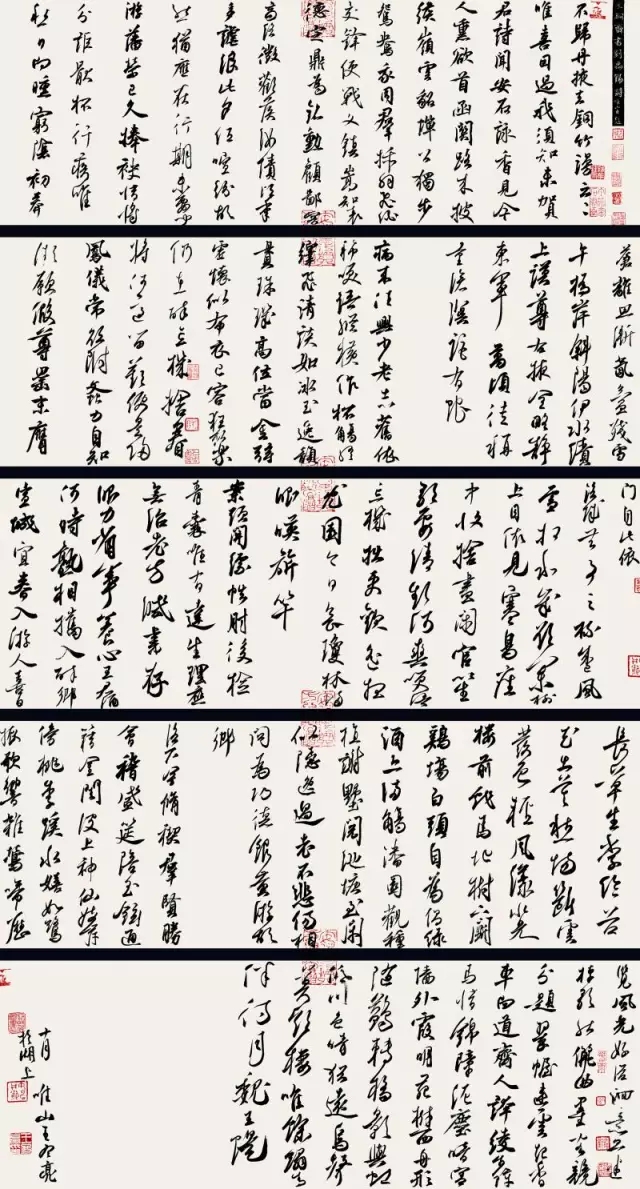

颜延之诗抄 150cm×70cm

文心如何体现?我们翻一翻大才子袁枚的《随园食单》就明白了。比如袁枚觉得再好的汤也不能跟饭比,更不能忍受用汤浇饭吃。他说:“汤果佳,宁一口吃汤,一口吃饭,分前后食之,方两全其美。不得已,则用茶、用开水淘之,犹不夺饭之正味。知味者,遇好饭不必用菜。”你看,吃个白饭都能吃出名堂来。清代的李渔更是平民生活艺术家,在《闲情偶寄》中,他教贫寒的文士改造房屋,“添置活檐一法”,何为活檐?曰:“法于瓦檐之下,另设板棚一扇,置转轴于两头,可撑可下。晴则反撑,使正面向下,以当檐外顶格;雨则正撑,使正面向上,以承檐溜。是我能用天,而天不能窘我矣。”李渔改造“危房”也是成功的,好一个“是我能用天,而天不能窘我矣”。

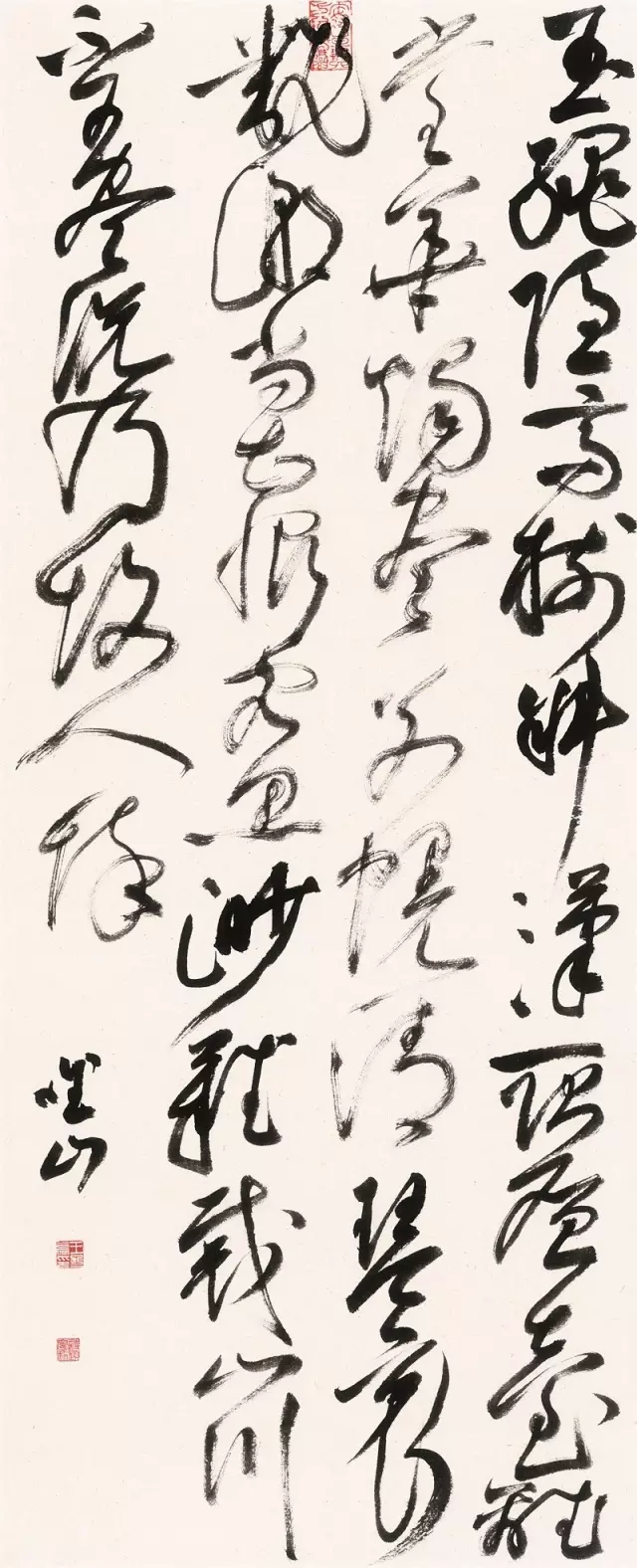

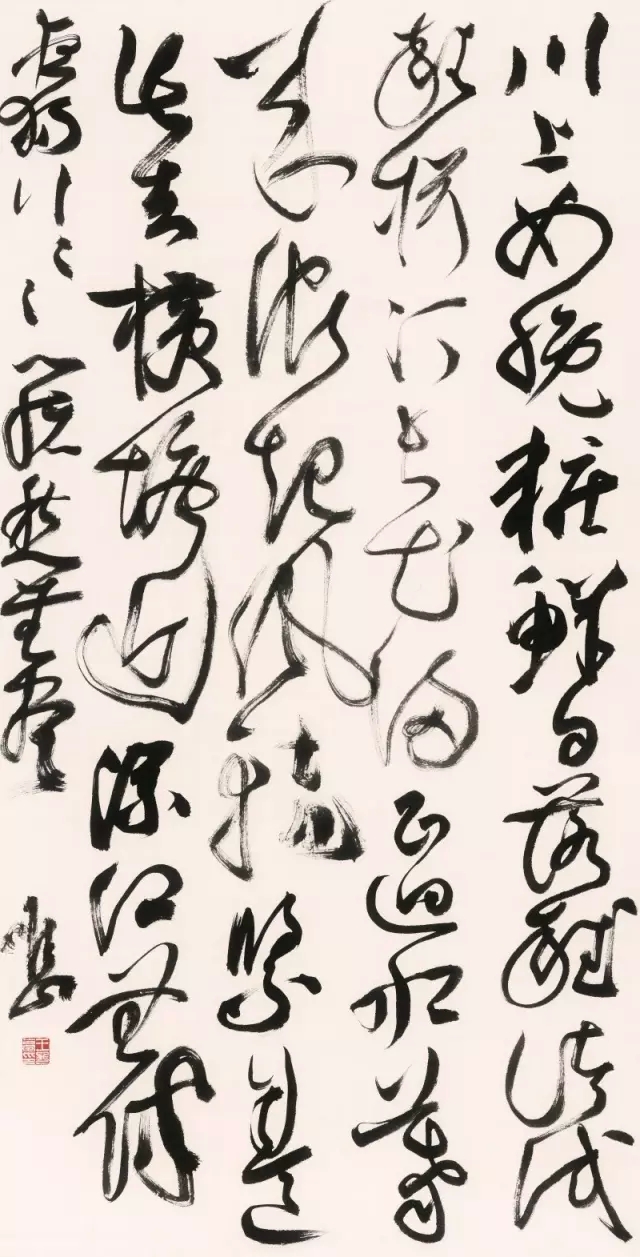

苏东坡《洞庭春色赋》 189cm×96cm

怎样才能拥有这样的“文心”?方法很多。书法就是很好的一种。如果说吃饭、搭窗还是艺术中的“小乘佛法”,那书法就是性灵之道,“方便法门”。我们没有必要一定一生成为书法家,成为一个被历史记下来的书法家有很多机缘,并且,成为一个书法家,也应该不是学习书法的初衷。这就像练习太极拳,并不是真的要和人搏斗一番。我们只需要通过书法,让我们的精神世界变得广阔一些,自由一些。

王冬亮于湖上

青年书家王冬亮的足迹

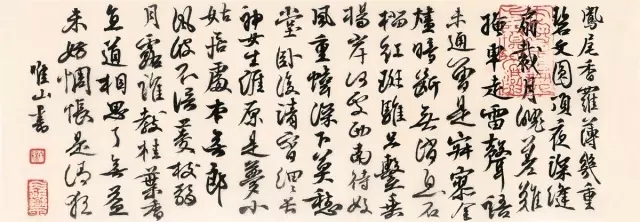

王冬亮最引人注目的不是他的专业出身,也不是他在全国展、省展上多次摘金夺银的战绩,而是取法古雅的唐人书风,尤其是其楷书和行书。

专业书法教学注重经典,取法乎上,与古为徒。冬亮取法始终与时下流行不同,信而好古。二王之外,尤其对虞世南、欧阳询、诸遂良三家临习最久,所作中楷典雅清劲,不激不厉,结字扎实,笔法灵动,流露出浓郁的唐人气息。在近年来的帖学热中,冬亮的帖学气氛显得更加平和内敛,其行书出自《怀仁集王羲之圣教序》一路,以楷书为根基,驾驭草书笔意,偏于行楷,毫无狂怪习气,沿习晋唐以来传统帖学规范。这种笔性与见地初看与其年龄似乎不相吻合,细究之,乃是源于母校—中国美术学院一以贯之的书学传统。

崔颢《川上女》词 136cm×69cm

我以为,王冬亮堪称近年来学院书风传统一路的重要代表,是传统书法观念回归趋势中的有力践行者。这种传统书学思想并不以强化个人符号为终极目的,肆意张扬个性,渲泄情感,而是以深入研究古代经典共性为前提,以书如其人为旨归,正书正人,追求古雅端庄的气象,将习书之途视作传统人文教育的亲密手段,修养身心。

白居易《琴酒诗》 25cm×56cm

之所以有上述认识,源于在我与冬亮长期的接触中,他一直投入到中国传统文化的学习,从起初的书史书论,到后来的中国传统美学、哲学,一直到对中国思想史的广泛涉猎。一个从艺术实践出身转向为学问道的青年才俊,坚毅敦厚,一心向学,这种气质不是书坛久违了的古风吗?于今,我们在冬亮身上又看到了。

汪永江

李商隐诗 18cm×53cm

浙公网安备 33010302002163号

浙公网安备 33010302002163号