【翰墨新峰】丁筱:让生活如其生活——2014年度“新峰计划”书法入选人才作品欣赏

来源:浙江省书法家协会 发布时间:2016/2/24 16:37:04

丁筱,女,生于1985年。2004年进修于鲁迅美术学院国画系;2009年毕业于中国美术学院书法系;2014年中国美术学院硕士毕业。

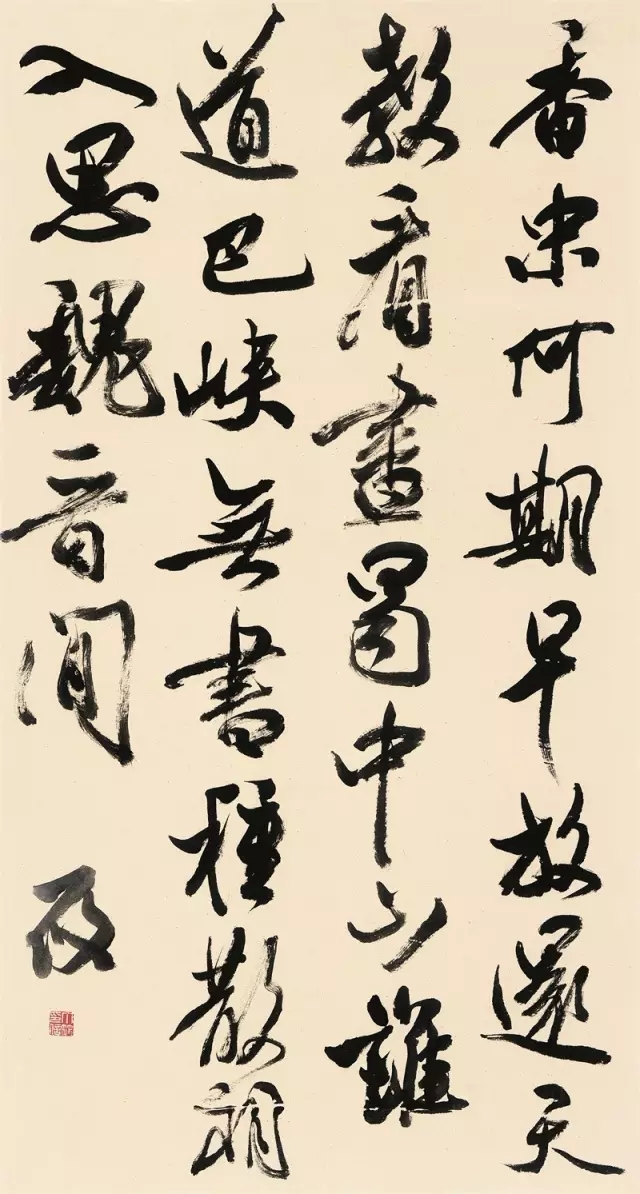

梅伯言、江亭文二则 175cm×34cm

读书与写字

我所受到的传统教育是书,乃“小道”,学书必先读书。此话没错,但是不是读书了就一定能把字写好,答案当然是众所周知的“未必”。我又常碰到一种声音说,写字跟读书没多大关系。这个话题衍伸开来,一方认为是读书多了,字自然就有“书卷气”,对立的另一方则认为,字本身就是用来“表现”的,和读书没有直接关系。

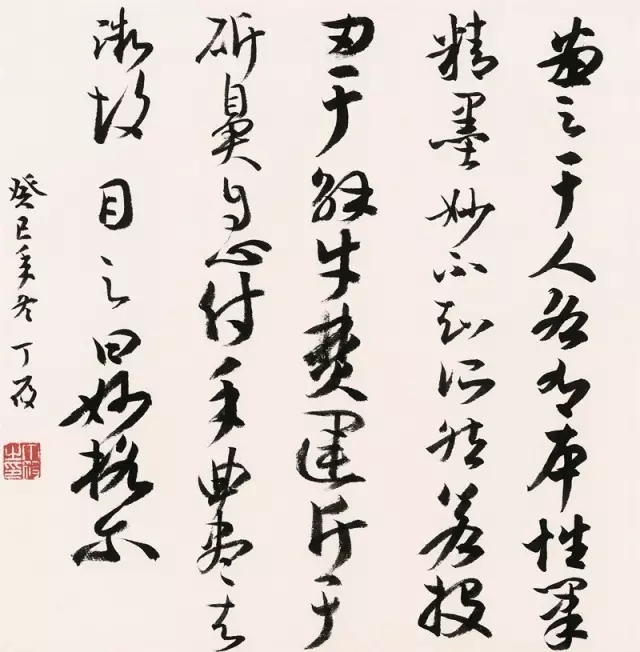

赵熙《论近人书绝句》 119cm×64cm

这个问题,困惑了我很久。现在反思,大约有些自己的看法。首先,一切文化人,读书是必修的课程。到底读书是起到了何种作用?朱子说:“读书已是第二义。盖人生道理合下完具,所以要读书者,盖是未曾经历见许多,圣人是经历见得许多,所以写在册上与人看。而今读书,只是要见得许多道理。及理会得了,又皆是自家合下元有底,不是外面旋添得来。”我们不一定要同意朱子的“理在气先”,以及通过读书最后帮助认识那个先验的“理”。但这里面的“盖是未曾经历许多,圣人是经历见得许多,所以写在册子上与人看”一段,却是好的教诲。假如把圣人的神秘气味剥离一些,而理解为哲人,那读起来更有亲切感。古人没有纯粹的知识论系统,传统文化中对纯粹知识本身的追求也从未成为过主流与正统。客观地讲,读书在一方面,当然可以获取知识,因为一个人的精力是有限的,全部去依靠自己的感知获取知识显然不可能。没有一定的知识,而去思考问题,那是做无米之炊。而分歧只在于,一部分人是以追求客观知识为目的,另一部分人视客观知识为手段,来建立人生的价值。传统学问倾向于后者。读书的第二个作用,也就从此点推出,即是借助先贤的思考,来发生自己的思考,寻找合适的答案。所以读书与生活,与艺术,本是一体的。孤立地看,是三件事情。假如联系地看,就连写书也是“四位一体”的,都是人们思索生命的行动。明白此点,即可转入读书与写字的关系之论述。

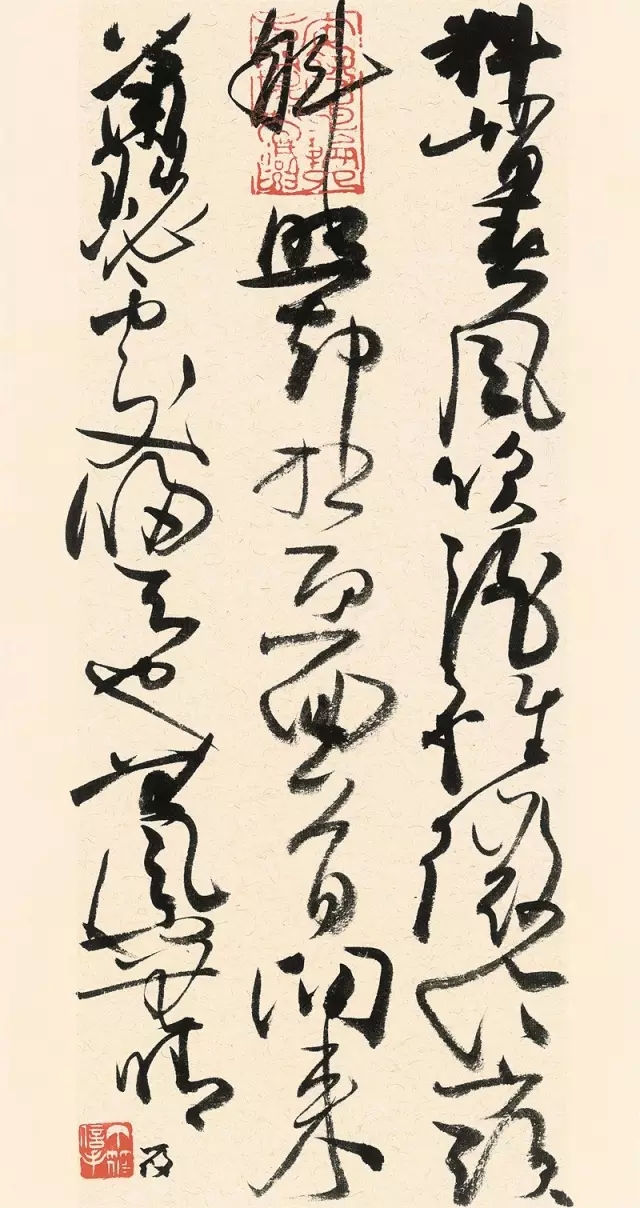

佚名《涉江采芙蓉》 179cm×84cm

读书对写字有没有用?《墨子·经说》里面说,“小故,有之不必然,无之必不然”“大故,有之必然,无之必不然”。“小故”,是指“必要条件”。有了“必要条件”,不一定成功,但是没有“必要条件”,就一定不会成功。从书法史的经验来看,没有不读书的书法家,苏东坡说:“作字之法,识浅、见狭、学不足,三者终不能尽妙。”苏东坡是从否定的方面讲的,其中任何一项,都是“小故”。而这些条件是通过生活体验与读书印证砥砺出来的。“大故”是“必要而充足原因”,有了必定成功,没有一定不成功。进一步讲,对于艺术而言,读书与创作,是“二而一”的东西,而作品则是思考、体证的结果。

画论 27cm×27cm

回过来看,说读书有用,相当于说,通过读书,提升了自己,行成于思,反映在笔墨上,产生好的结果。但前提是把书读懂了,或者得到了启发,产生了超越以往自我的情况。事实上,很多人只是看看书,而不是真读书,自然也不会产生真正意义的思考。即便这样,读书总是“开卷有益”,最低也是一样好的消遣。另一方面,精神有所提升,并非意味着可以成功地表达出来,成为高妙的艺术,他尽可以成为一个“眼高手低”的评论家,或者教练。所谓“学者字”,就是有那个味道,但是又不能充分表达。因为书法写的是文字,很容易使人认为门槛不高,谁都可以凭热情去写。同样是艺术,即便修养再高,你不能说你可以弹钢琴,作为艺术的书法,也有它自己的表达方式。这在外行人是看不出的。就像一般人听山民唱的山歌,与歌唱家到底有何区别是分不清的一样。

崔涂诗一首 28cm×28cm

所以,可以得出结论,读书是有用的。我们都是中人之智,慧能和尚不识字,听听《金刚经》就开悟了,但这又何尝不是一种读书的变体。问题是你读的何种书,读得如何,以及你对艺术手法掌握如何,驾驭能力如何等等。

对于读书、思考,能否直接作用于书法,我自己还有这样些亲身体会。我四岁习书至今,已有二十多年。就读书法专业的初衷,于我来说,大概出于惯性使然。但直到我放下书本,直面本心,追问到底何为“学问”时,我才开始对书法创作及研究产生真正的兴趣。

苏轼《定风波。三月七日沙湖道中遇雨》节选 50cm×26cm

读本科时喜书大字,记得大学班主任即不止一次说到我可能将来会做"现代书法"。这大概是见我那时重“表现”、重“变化”有关。我的本科毕业创作里有一件是屏风作品,是大字草书,内容则是选择《公无渡河》,因为于诗歌内容上我偏爱那样的主题—“孤胆深入”,故而创作时亦力求“表现”之,但是,结果竟可以说是“毫无结果”。怪不得蔡邕说写字要“默坐静思”,原来写字是灵魂上的事业,与血气之勇的宣泄不同。我意识到很多文学上的母题并非可以直接表达于笔端,没有经年的铺垫和滋养,并且转化,是决计达不到“心手双畅”的,以往的我太过好高骛远了些。到后来复考入中国美院读研究生,第一节课上,导师祝遂之先生即提出我本科时求“变”太过,“正”则不足,提出“正”“变”乃是相辅相成。我这才如醍醐灌顶—这并不是直接点中了我的所思,而是从写字这个问题上,点醒了我思考上的失误。老师的教导,同学的讨论,尽管不像手中拿着一本书在读,但读人与读书却是同样使人思索。想来,前人说的“读无字书”是对的。

丁筱

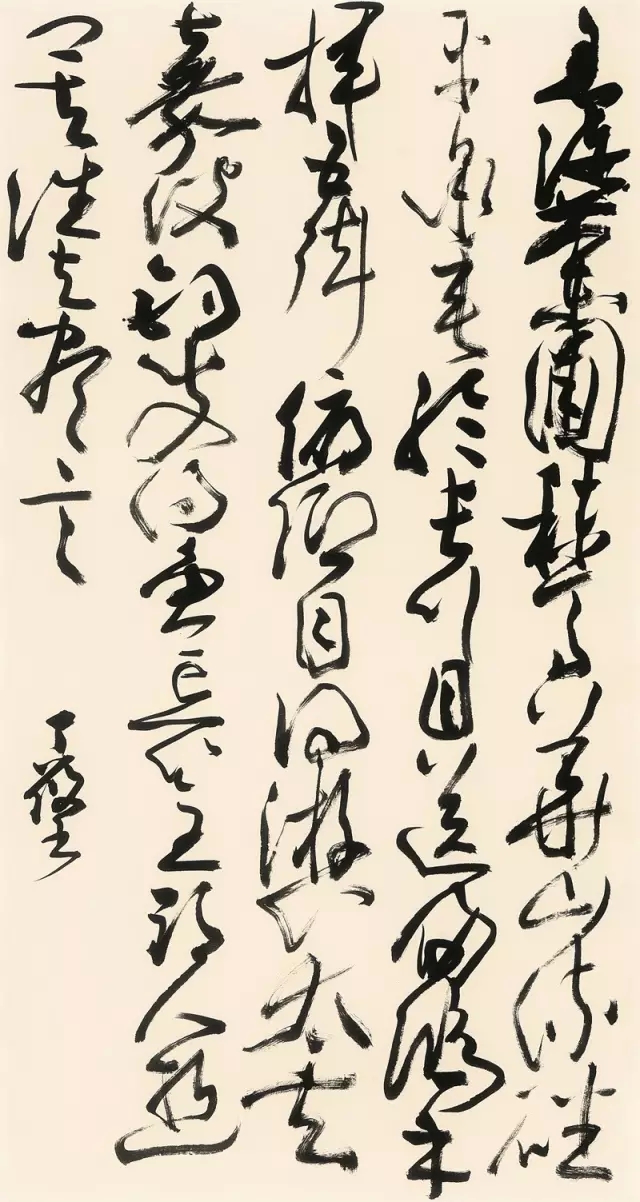

嵇康《赠秀才入军·其十四》 179cm×95cm

如果你从而立开始书写这一场不得已

——写在丁筱老师书法边上

用句有些老气的话说,丁筱写字是科班出身,也有家学背景。说“老气”,因为科班二字,据说原是说我们艺人行的,如唱京戏的坐科学徒,没有个五年八载,是不大敢说这个“科”字的,跟现在的牙医似的。从专业受教来说,丁筱一路念到中国美术学院书法系的硕士,是够这个格的。而且她从小跟祖辈念过书,还从老一辈学者,如姜澄清先生学习文史,就更加难得。所以在丁筱身上,既有着现代艺术教育的熏陶,如许多书法行业的中青年实力人物都是她的老师,她对他们也素抱敬意;也受到传统教育的熏染。生活中,丁筱礼貌,规矩,不但对长辈,就是对自己的平辈同学,也常常以“师”字相称,可以说是个尊师重道的青年人。而就写字,或书法,或书道来说,她是个已有成就的青年书法家,这也是行业内人士都明了的。

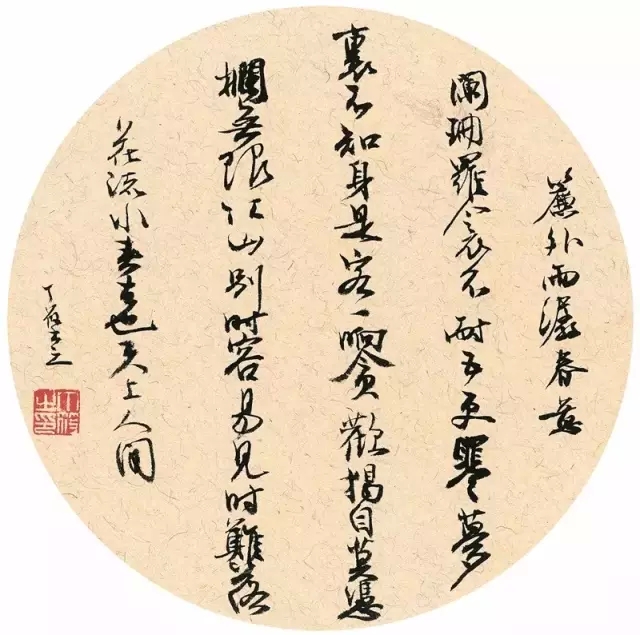

李煜诗一首 直径21cm

见过她作品的人想必都会知道,用“女书法家”这样的称谓来解释她,是相当不恰切的。当然,有人会说,就社会现实来讲,“女书法家”这样的名称是有意义的、。不过,如果更严肃一些地来探讨,书法里来谈男女未必没有道理,要是我们愿意相信中国文化传统的一些说法,比如“天行健”,“地势坤”这样的宏远的思想。而就写字来说,笔分阴阳,负阴抱阳这样的话,又何尝跟“一阴一阳之谓道”的观念有着明暗不清的关联?中国的书法,原来相关着“道”的。这一点,专业或不专业的书法人士,可能是没有异议的吧。

然而“专业”二字,是辛苦的。有人说,专业二字太西方了,太技术了:对某行业无所不知,知无不尽,才叫专业。于是很容易让人深陷其中,直到坐井观天而不自知。仅就学院意义来说,西方的至少DOCTOR这个字的意思本来说的就是“专业人士”,跟牙医一样。技术比一般人太全,太多,工夫太好,人却往往担心了,害怕了,焦虑了:觉得自己惑于技类的奇“技”淫巧,离道远了。这或许是中国人的文化性?也许。于是书法家就多了压力,以为自己技有余力而道未足。王羲之还修了7年的道,不然怎么会写这么好?这样的难处,丁筱也身在其中吧;或更准确地说,难处在丁筱身上活着。

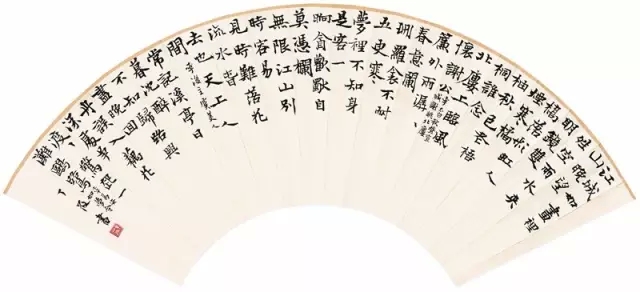

古诗三首 25cm×55cm

但是我想,这其实没有什么。简单说来,书法的专业性是要来服人的,就教育来说,是求可传播或传授的。就如真草隶篆,都得能写,还得写得能看。这一点,前人能做到的其实不多,而有赖于教育技术的昌明演进,现在许许多多的专业学生都能做到了,丁筱所在的学院尤然。而王羲之就不大一样了,想成为王羲之,大约是不需要这样的。想想看,真的需要吗?哪怕就是走专业的路,追求技术,技术何曾离开得道呢?技进乎道。这四字也是书法专业人士常常说到的。但重要的是,这四个字说的并不是求技练技的专业人的“艺术”理想—注意,到这里,技术之极美高大境界就改名,变成“艺术”了,而是提醒着人们,不要忘记对“技”的自觉,对“艺”的追求,对“道”的思慕。所谓“初心莫忘”:既然以书写为艺术,想以书法来求那个大的道,就得时时自省,日日勇进才是。舍此别无他法,没有选择。

当然,专业技术苦,求道更难。这一点,大概无论专业内外,人们也没有多大异议。也许是因为与文字并由此而来的“思想”的关系太紧了,写字,书法,给从业人员带来巨大的难度,说折磨也不为过。如果用古人的话来说,想求“散”字,无论是散的怀抱,还是散的字形字势,都谈何容易。学者常说,中国的书法,是中国文化真核心:这个核心,真令人常常油然生畏。得不到,找不着,再好的专业技术也是无益,到头来只作一场空。书中有大道,但又说“工夫在诗外”,于是对认真的书法人来说,最累的永远不是手,而是心与思。由技入道,看来没办法逃出书外的工夫。但,外在哪里?

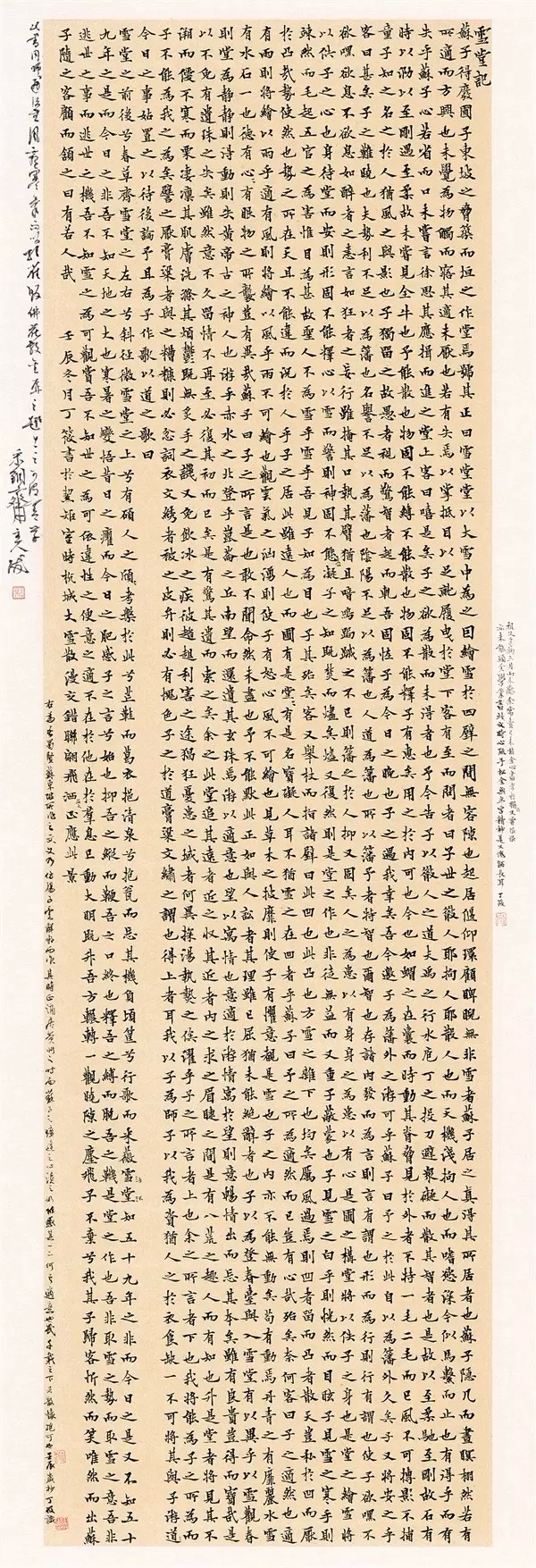

雪堂记 175cm×67cm

前辈书人,如马一浮,也说书法是“小道”。这话值得想想。大胆来说,小道的意思,当然还是道,只是狭窄了些,就不如大路来得好走。十分好的大路,以前中国人曾叫“金光大道”,外国人叫“皇家大道”,都又十分引人遐想:大道要有光照着,都像皇家贵胄那般的人来走才是。仿佛有的人,只能走这崎岖羊肠、九曲回环似的。只是,这里头也藏着一个人人可得的东西:自觉。求光为贵,都还是离不得这个自觉的。当然,大约没有人会喜欢走小道,因为,慢,费时间。每次想到这里,我都由衷地相信,书法这种东西,或说艺术,是不得走小道的人的东西;不走这条写字的小道了,哪里还有那外面的“大道”可言?探头四望,天高地迥,觉宇宙之无穷,而阮步兵有“失路”之悲。原来道即是路,是人在其上,不得不行的东西。道里,是不得已:即外有所求,也没有选择了。

说到慢,时间,想起前些天看的电影《星际穿越》。无论多么多维、快慢,电影说的还是冰冷坚硬的时间,决无人类战胜克服的可能。人的生老病死,一如其古旧。学书法的人常说要学古入古,而古人却并不是全然好的。要学的那个古,只是合道入道的那个东西而已。或者,那个竟是可以穿越时空存在,可以供古人与今人与你我共同锁定追求的,并因此而永恒的。文化的核心,如果存在那里,或者就是这个。但就像“书圣”王羲之所写的,人不大能达到齐彭祖与殇子这样的境界,所谓死生亦大。于是求道之心,就化成人生里时间的焦灼:这个焦灼里,包裹着各式各样的人情事物,书外的工夫。对此,丁筱当然是有体会的。所以会有时感慨,说已经年近而立。其实,当然可以反驳她,说“而立”说的是男人的事,跟您何干呢?这并不一定“政治不正确”。书法,男人有男人的道,女人有女人的道,都是。这时不我待赋予的焦灼,难道不一样的真实与坚强?

但这个“三十而立”又是什么意思?记得当年念书,老师这样讲:立呢就是人要有大意,立大志,生于天地之间,顶天立地,备天地之性,不辱天地之道德,不负人生一世。用比较现代学术的话来说,就是人进入天地之间的协同运作或说“游戏”之域,人与天地而三即“参”,也就参与干预。听来有些励志的意思,也或者可以供丁筱参考。海德格尔说“天地神人”的四重游戏,现在想来,这里的这个“人”字,说的不一定是全部人类吧。

从“三十而立”出发,很快就到四十。感慨的丁筱也会这么说。四十,就“不惑”了。问题又来了:这个“不惑”又是什么?还说个自己的事。前几天遇士明教授。他大过丁筱,已真的年近这个“不惑”的四十了。未及寒暄,他就十分认真地说:现在,才真知道四十不惑是什么意思了。是什么?我问。不惑,就是终于明白一个道理:你只能这样活下去,没有办法,别无选择。

丁筱要出个集子,可喜可贺。来约一个文章,说了不少回,推脱不能。师友之义不可逃避,就把这个小文章艰难地写出来了,献给在书法这条“小道”上努力前行的丁筱。笔不称意,也给这个因文字而渐渐现身在眼前的已经过不惑的自己。

萧非

中国美术学院教授,硕士生导师

2014年12月1日定稿于南山

浙公网安备 33010302002163号

浙公网安备 33010302002163号