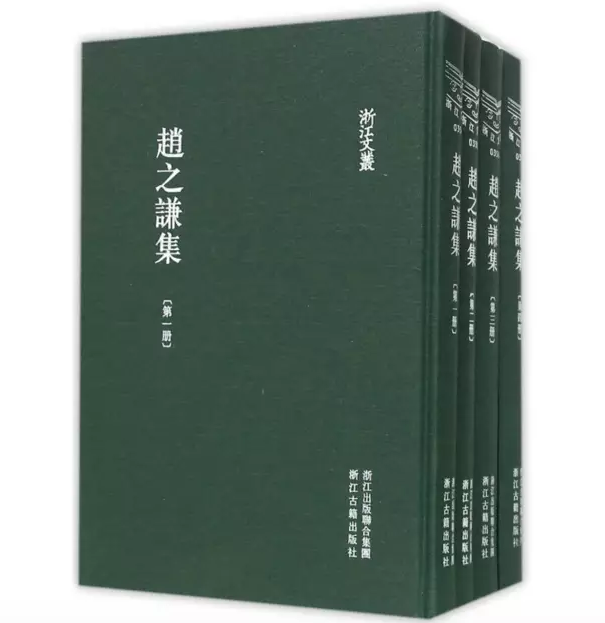

戴家妙《赵之谦集》荣获2015年度全国优秀古籍图书一等奖

来源:浙江省书法家协会 发布时间:2016/6/15 22:38:13

6月15日,由中国新闻出版广电总局古籍办指导,中国出版协会古籍出版工作委员会主办的“第31届全国古籍出版社社长年会暨2015年度优秀古籍图书评奖会”在桂林举行。

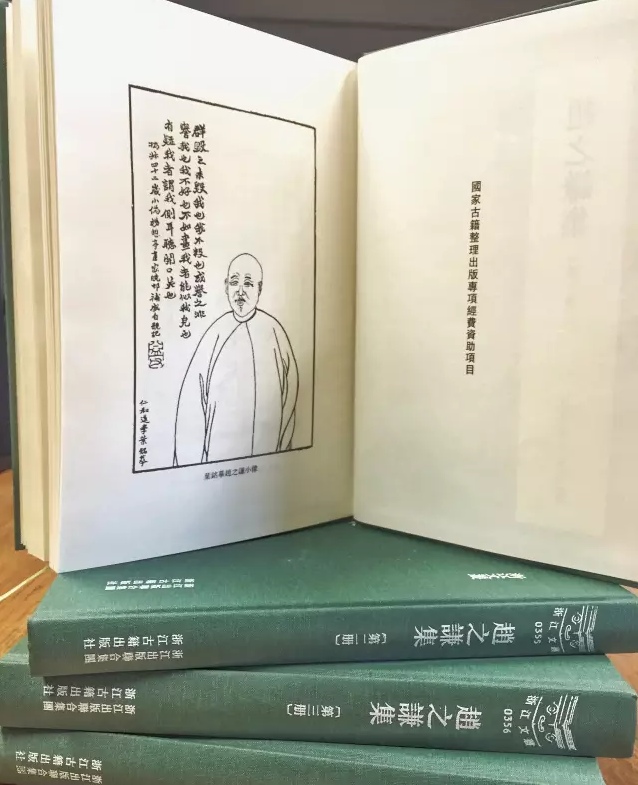

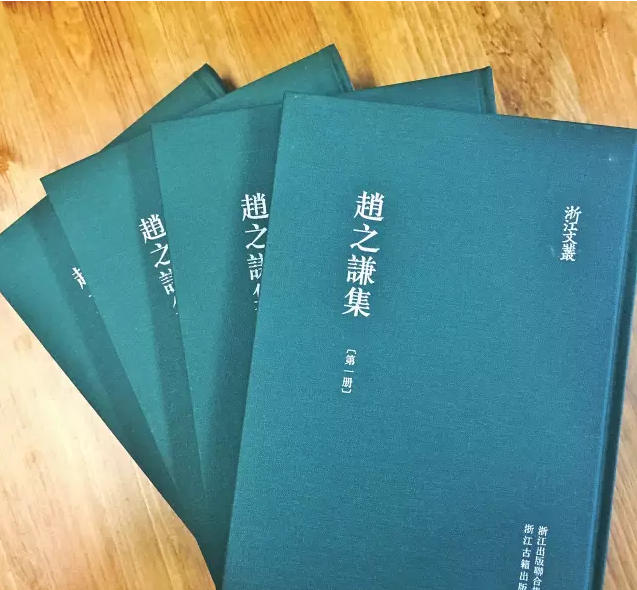

浙江省书法家协会副主席、学术委员会主任戴家妙负责整理的《赵之谦集》荣获2015年度全国优秀古籍图书一等奖。

来源:中国美术学院 编辑|廖垣 刘翟(学生记者)

人物专访:

戴家妙与《赵之谦集》——八载心血书写艺术深情

文|CAA全媒体记者 施晓彤 谢明心

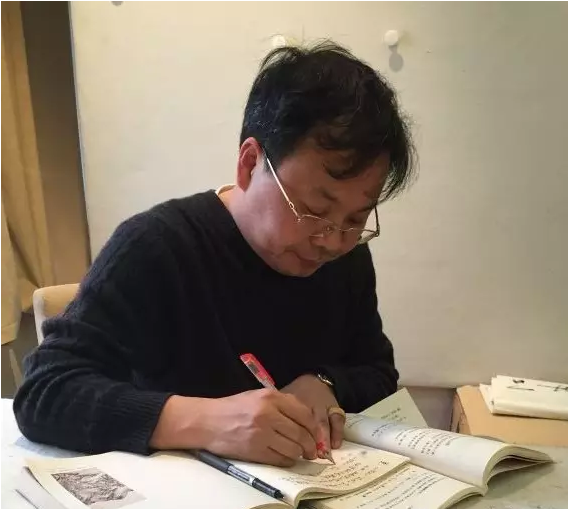

▵ 戴家妙,1970年9月生,温州永嘉人,书法学博士。现为中国美术学院书法系书法理论教研室主任,浙江省书法家协会副主席、学术委员会主任,浙江省高校书法家协会副主席,西泠印社社员。

记得五年前,我怀着紧张的心情,来到中国美术学院入学。站在书法系迎新位置的正是戴家妙老师。因为之前我看过有关媒体对他的报道,远远地便认出了他,对学校的陌生感瞬间消散了大半,取而代之的是强烈的自豪感与亲切感。他就是我进入美院后接触到的第一位专业导师。他平易近人的性格与严谨治学的精神,在之后的四年里深深影响着我。然而最让我感动的是,他坚持用八年的时间整理了一部难度巨大的《赵之谦集》。

这部书是国家古籍整理资助项目。在艺术氛围浓郁的美院,大家对这国家古籍整理项目可能比较陌生。它是全国古籍整理出版规划领导小组组织实施的整理出版项目,列入该规划的都是国家重点古籍整理。戴家妙老师负责整理的《赵之谦集》,也是近期出版后才引起界外关注,其背后的故事鲜为人知。

2007年,戴家妙老师翻阅《赵之谦印谱》时,偶然发现赫赫有名的“鉴古堂”竟然是赵之谦于同治壬戌年(即1861年)夏天在于温州所刻,这引发了他对赵之谦与温州关系的研究兴趣,并沿此线索开始去搜集资料。“刚开始时,我是奔着寻找赵之谦于温州的渊源而去的”,戴老师对着我们娓娓道来。

“随着资料的发现越来越多,想要弄清楚的线索也越来越多,欲罢不能。谁知,这一寻,就花了八年时间。2009年,我的硕士学位论文就是《赵之谦温州、福州、黄岩行迹考》。论文约6万多字,主要梳理了赵之谦前后三次流离温州、一次避难福州、一次客居黄岩的具体时间与主要事迹。随着研究的不断深入,对赵之谦的生平与艺术都有了更为丰富而立体的了解,收获也越来越多。”

“咸丰十一年,即1861年,为了躲避太平军的战乱,赵之谦在傅节子的介绍下,来到温州投奔时任永嘉太守的陈宝善,陈是一位雅好文墨的官僚,对赵也是礼遇有加,安排他到瑞安守城,一守四个多月。瑞安是海滨小邑,人生地不熟,赵也过得很寂寞。于当年的年底返回温州,准备乘船北上参加会试。可是,由于太平军的战火,所有北上的船只都不能出海。赵只好苦苦等待……年关将至,赵听说福州可能有轮船北上,于是随邵步梅太守一同航海到福州,一等又是半年。这期间,赵之谦的家庭遭遇了重大变故,1862年春天,噩耗从绍兴传来,他的妻女都死于太平军之乱,他万分悲痛,从此更号为悲盦,这个号后来跟随了他一生。”

“避难温州福州,是赵之谦一生中最为凄惨的日子,也是他在艺术上的转折点。期间,他结交了陈宝善、江湜、丁文蔚、魏锡曾、谭献、刘燉等一批莫逆之交。赵之谦现存唯一一部诗集《悲盦居士诗賸》里的近百首诗,大部分都创作于温州。《章安杂说》是他在瑞安守城时跟江湜通信时的议论,辑而成稿的。”

“众所周知,赵之谦之前的书法取法颜体,与何绍基风格接近。避难温闽之后,转向魏碑,逐渐形成‘颜底魏面’的个人面目,而且非常强烈。他的印风由之前的取法浙派,转而取法宋、元及皖派,博取秦诏、汉镜、泉币、汉铭文和碑版文字等入印,一扫旧习,所作苍秀雄浑,以才华横溢而名满海内。著名的《二金蝶堂印谱》,就是在福州时,魏锡曾帮助蒐集的。他的画风也有了大转变,潘天寿先生认为‘会稽撝叔赵之谦,以金石书画之趣作花卉,宏肆古丽,开前海派之先河。’实际上,温州、瑞安等地自然环境与赵之谦之前生活的杭绍地区有很大不同,此前从未见过的奇物异草,引起了他的创作热情,于是他挥笔将其记录下来,创作了著名的《瓯中三图》——《瓯中草木图》《异鱼图》和《瓯中物产图》。”

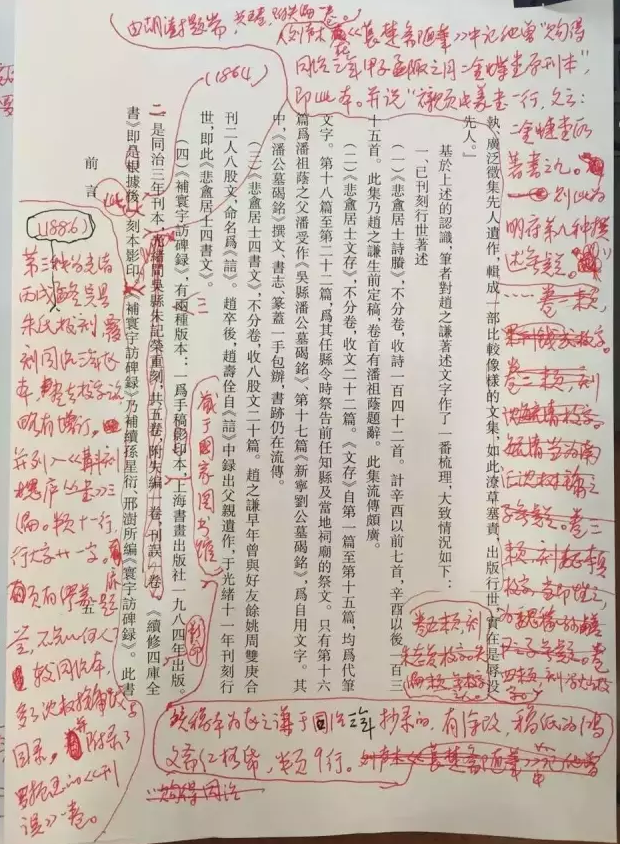

“赵之谦一生颠沛流离,他虽有志于著书立说,留下了许多文稿,却死在江西任上。他的一生除了当官以外,大部分精力都用在在经学、金石学的研究上,但又不像有些学者一样一辈子从事于著述,生前有刊定本。整理《赵之谦集》有三大难题:一、赵之谦去世后,著述没来得及整理刊印,手稿散佚严重。连沙孟海先生都扼腕叹息,1964年,沙孟海先生就曾有意编《赵之谦文集》,并大致列出了篇目,但是当时历史条件不允许,未能完成。后因种种原因,未能编成。赵之谦的族孙赵而昌先生生前也一直在整理赵之谦的著述,限于条件,也没如愿。二是赵之谦遗留下来的手稿涂乙相当严重,加之稿本草草,文字辨认是一大难题。三是赵之谦的书法人争宝之,民国以来作伪也层出不穷,随之而来的辨伪工作室一大挑战。”

“任何对历史人物的评价研究,必然是建立在资料全面的基础之上的。要研究一位历史人物,倘若没有可靠的文献资料作为底子,那很多研究都是空的,很多的论述都只能是想当然。为了克服困难,想方设法,把散落在国内外各大图书馆、博物馆以及艺术机构的有关赵之谦资料尽可能蒐集起来,把网络上所有相关的图书集中起来,一一辨别,并加以断句整理归总。”

“通过整理,我比2009年写论文时对赵之谦的认识又进了一步。发现赵之谦一生的志业在于做学问家,经世致用,能够在仕途中发挥作用。尤其在上海图书馆发现《国朝汉学师承续记》撮钞本、《赣省通志遗稿》、《称举通释》、《服子慎左传注辑佚稿》以及杭州博物馆发现《一文钱新传》提纲,都为我们认识赵之谦提供了新的材料。他不仅是书画印三绝的艺术大师,更是乾嘉学派的忠实继承者,只可惜战乱使他的人生理想破灭了。除此之外,他在致友朋信札中还提到了另外几种著述:《续经世文编》、《铜佛记》、《见意书》、《金石萃编刊误》、《说柁》以及《藏书记》等,现均不见手稿下落,它日若能找到,必将大大丰满赵之谦的学术体系。”

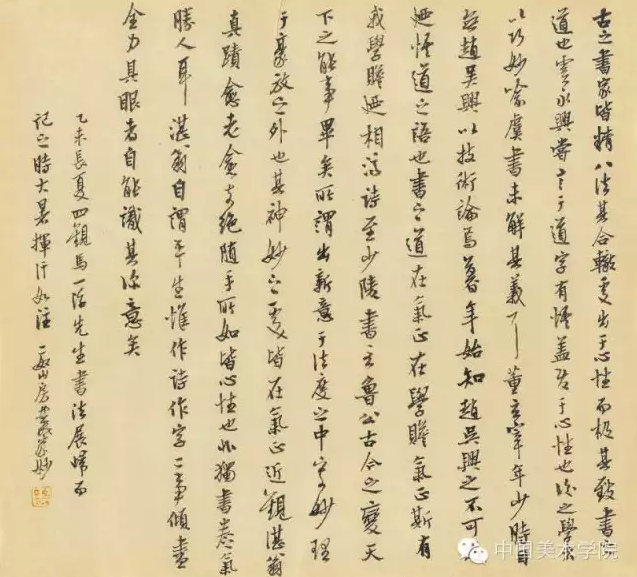

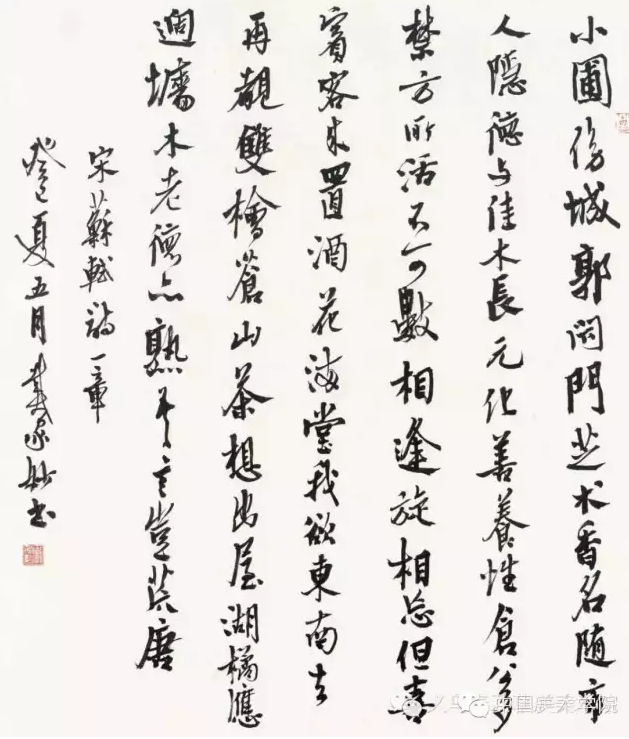

“赵之谦不仅是碑帖收藏大家,还是藏书家。这次整理过程中,我到国内十几家图书馆,把有赵之谦题记与题跋的书都找出来,每本书上都钤盖‘二金蝶堂藏书’一印,印泥很讲究,一看就知道他做事很挑剔的人。他收藏的书,眼光独到,就像他自己刊刻的《仰视千七百二十九鹤斋丛书》那样,都是稀见古籍,甚至是很偏门的书籍。可见,他有颗不与人同的心。同治二年之后,他客居北京多年,是琉璃厂的常客。经他题跋的碑拓,现在拍卖中常见。而且,赵之谦在题跋古籍或珍稀拓本时,端正严整,字字珠玑,非常精美。”

戴老师还跟我们说,在书法系的专业教学中,赵之谦的篆刻和篆书都是取法的重要范本。《赵之谦集》的刊行,对于帮助大家的学习是大有裨益的。八年的时间对于一位学问家来说也许并不算长,但令人感动的是,这份宝贵的艺术财富背后,是戴家妙老师在八年的辑校过程之中对着青灯黄卷的坚守。

谈完赵之谦的故事,我们又向戴家妙老师提了几个比较关注的问题。当问及书法与当今社会的关系,他认为任何艺术都离不开社会与时代,书法也不例外。而在光怪陆离的现代社会中,每一个当代的艺术家都应该保持清醒的头脑,不被当前的现象所迷惑,做到“古不乖时,今不同弊”,学习古人而又不违背时代精神,追随时代又不与时弊相混。尤其是对媒体上渲染的所谓时潮,应该有清晰的判断,引导正确的价值观。

谈及如今高等书法教育的使命时,他认为,使命之一就是在历史上寻找当代书法的坐标,诊断出当代书法繁荣背后的缺陷。要培养同学们使用毛笔的感情,古人非常单纯与执着,毛笔书写是一个日常修为,当今却成日常生活额外的技艺。我们与古人的差距,仅从这一点便能找到差距。书法的教育,除了传授技法之外,更重要的是把毛笔日常书写的行为找回来,使之真正融入日常的生活。对于美院的同学而言,要有热爱志业、执着理想的激情。

在谈及如何才能执着理想时,他给出了两个字:坚守。他强调无论在校还是毕业,研习书法的人都不能急功近利而“饥不择食,慌不择路”,“一个要成大器的人就是要坚定信念”。任何修炼都是一个很漫长的过程,当今社会一夜成名的现象层出不穷,这或许适合现在社会的节奏,但是不符合艺术的特性。“书法这门艺术是靠‘研’出来的,作品不是讲新旧,而是讲境界,有多少的人生阅历、有多少学问,都会反映在作品中。因此,有志于书法的人,其人生的历练、学问的增长、修养的提高是很重要的。很多大人物都是吃过苦的,隐得下来,沉得下去,才能写出像陈年老酒一般香醇、让后人回味无穷的作品”。

在谈到中西文化如何相互交流时,戴老师谦虚地说他自己很少走出国门,谈不出什么看法。他说,中国书法艺术对外国艺术家的影响,首先应该是精神层面的,其次才是工具理性层面上的影响。只有了解书法的内在精神,才能体会到中华文化的深奥之处。每个文化都有其特质,西方艺术这几百年来是一个不断否定、不断创造的发展过程。一个流派的产生,意味着其前一个流派的消亡。而中国的艺术则是讲究传承,书法讲究“笔笔有来历”,这正是对这种绵延三千多年坚韧精神的浓缩。

戴家妙老师用八年时间整理一部《赵之谦集》,他对艺术的深情与坚韧,也融在了这部书的每一个字里行间了。

戴家妙作品选登:

浙公网安备 33010302002163号

浙公网安备 33010302002163号